Отзыв: Музей Константина Васильева (Россия, Казань) - "Сколько же в картинах Васильева поэзии, любви к природе, изумительной музыкальности..." - Н. Бенуа

Достоинства: Богатая коллекция работ, показана многогранность творчества художника, удачное расположение, цена

Недостатки: Не вижу

Уважаемые друзья и гости сайта Отзовик!

Сегодня мне хочется познакомить Вас с музеем художника К. Васильева в Казани.

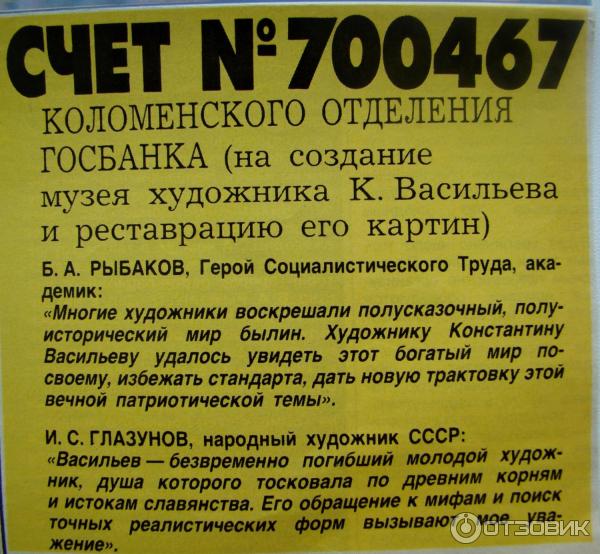

О творчестве этого самобытного художника я узнала из журнала "Работница" в начале 80-х годов прошлого столетия. Редакцией журнала было принято размещать на задней обложке издания репродукцию картины какого- нибудь современного советского художника, сопровождаемую небольшой статьей, буквально в несколько строк. В одном из журналов( а я все, что касалось живописи, вырезала и хранила) на задней обложке была репродукция картины без названия

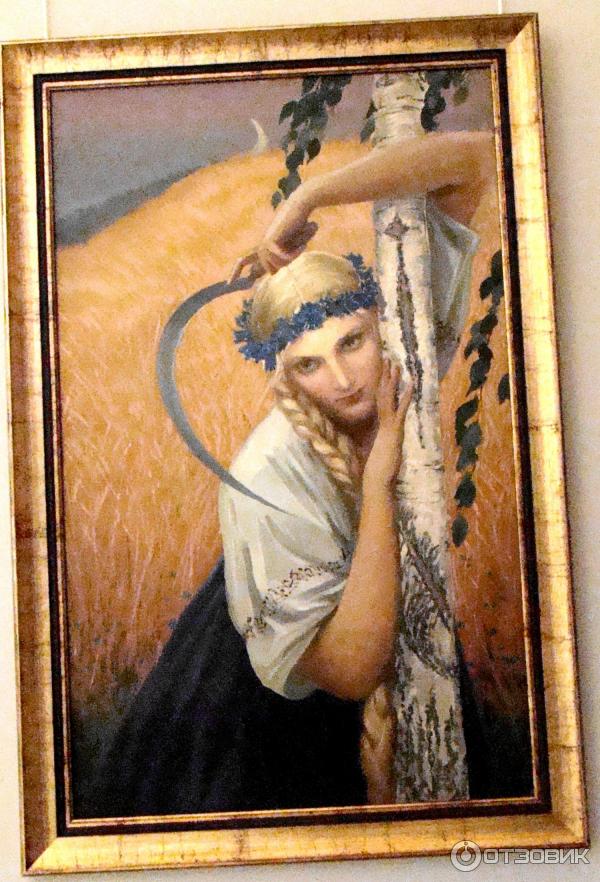

Я эту картину сразу мысленно назвала "Жница" ( оказалось, что не ошиблась!). И такой Русью повеяло от этого грустного взгляда голубоглазой красавицы, что захотелось узнать как можно больше о творчестве К. Васильева, о причинах его гибели. Но это было непросто. В прессе, которую я читала, почти ничего не появлялось. Очередным подарком оказался настенный календарь на какой-то очередной год, на котором была размещена репродукция картины "Ожидание"( я ее Вам позднее покажу), а в календаре

" В мире прекрасном" на 1985 год была размещена небольшая репродукция "Северная легенда"

Мне в те годы очень нравилось творчество художников, которые "рисуют не как все". Я уже побывала на выставках И. Глазунова, С. Рериха( сына), Чюрлениса( в Каунасе). Слышала и о выставках картин К. Васильева в Москве, но туда как-то попасть не удавалось: то время не позволяло, а иногда с ходу не получалось найти адрес выставки. Это сейчас все просто: откроешь Интернет и найдешь почти все, что интересует.

В 90-ые годы уже более часто стали появляться репродукции картин К. Васильева, потом я слышала о создании музеев его творчества в Москве и на его родине, в Татарстане.

Когда в 2015 году мы с дочкой собирались в Казань, то вначале забронировали проживание в хостеле "Казанское подворье", а потом я стала составлять программу пребывания. И, анализируя достопримечательности на улице Баумана, с удивлением и радостью обнаружила, что самый близкий музей от хостела ( через дорогу, чуть наискосок), это музей К. Васильева, расположенный в д. № 29/11. Радости моей не было предела! Долгожданная встреча состоится! К этому моменту я уже была готова, очень много читала, знала о перипетиях его непростой судьбы, о его гибели, обстоятельства которой до сих пор окончательно не выяснены, о непростой судьбе создания его музеев в Москве и в Татарстане. Заинтересованные читатели все это теперь без труда могут найти на просторах Интернета. Не знала только, что музей совсем недавно переехал на улицу Баумана.

И вот он, вход в музей:

Поднявшись на второй этаж, мы в небольшом помещении купили билеты и сразу же оказались в первых двух комнатках, картины в которых меня ошеломили. Такого К. Васильева я не знала ... и не ожидала.

Здесь можно видеть его первые работы, почти детские, и работы периода, когда он искал свой путь, пробовал себя в абстракции, сюрреализме, графике... Я такие работы особо не понимаю и не принимаю, хотя женские портреты там очаровательны... Сделала "зарубку в памяти" о его творческих поисках и поспешила к любимым картинам.

Но две фотографии все-таки покажу:

Мальчик родился в Майкопе в 1942 году. Отец его из инженеров, как и мать, был каким-то начальником до войны и после, в момент его рождения был на фронте. В литературе встречается информация, что его мать находилась в родстве с художником И. Шишкиным. Не знаю, насколько это верно, но если да, то, видимо, отсюда и тянутся ниточки его таланта.

После войны семья какое-то время жила в Краснодаре, а потом переехала в п. Васильево под Казанью.

С дошкольного возраста Костю увлекло рисование. Многие считают, что толчком к

столь раннему увлечению живописью явилась очень красивая природа окрестных мест, которую он впоследствии часто изображал на своих полотнах.

Увидев увлечение мальчика рисованием, мать Клавдия Парменовна Шишкина, когда узнала о конкурсе в школу- интернат при институте имени Сурикова, направила туда рисунки Кости ( я их видела в Интернете, очень впечатляют!) и мальчик был принят в 1957 году. Базой училища была сама Третьяковская галерея! В это же время он серьезно увлекся музыкой. Вот, оказывается, почему он впоследствии создал серию портретов композиторов:

В последнее десятилетие своей жизни найденный свой путь в живописи сам художник называл " северным символизмом", а его реализм в живописи является символическим, да к тому же и овеянным налетом романтизма.

Вначале я вам покажу залы музея, а уже потом картины, которые мне больше всего запомнились.

Помещение музея светлое и просторное, здесь созданы условия для неспешного ознакомления посетителей с экспозицией. Экскурсии, как я поняла, проводятся для групп, но кроме нас там никого, увы, не было. Да мы особо и не настаивали.

Вот моя самая любимая, когда-то так поразившая воображение и душу:

"Ожидание"

На многих картинах художника мы видим пламя свечи. Можно встретить свечи и на картинах других русских художников. Но там они являются скорее всего атрибутом обстановки того периода. А К. Васильев считал, что свеча в его творчестве отражает духовное горение. Ведь она и не гаснет, и в то же время не разгорается. Таким он хотел видеть свое творчество.

Кстати, художник часто писал несколько вариантов картины. В музее есть еще один вариант картины "Ожидание". Но он меня никак не затронул. Там нет снега, нет морозных узоров на стекле - и таинственность, магия исчезает. Вероятнее всего, первоначальное озарение в замысле композиции повторно повторить в улучшенном варианте вряд ли получается.

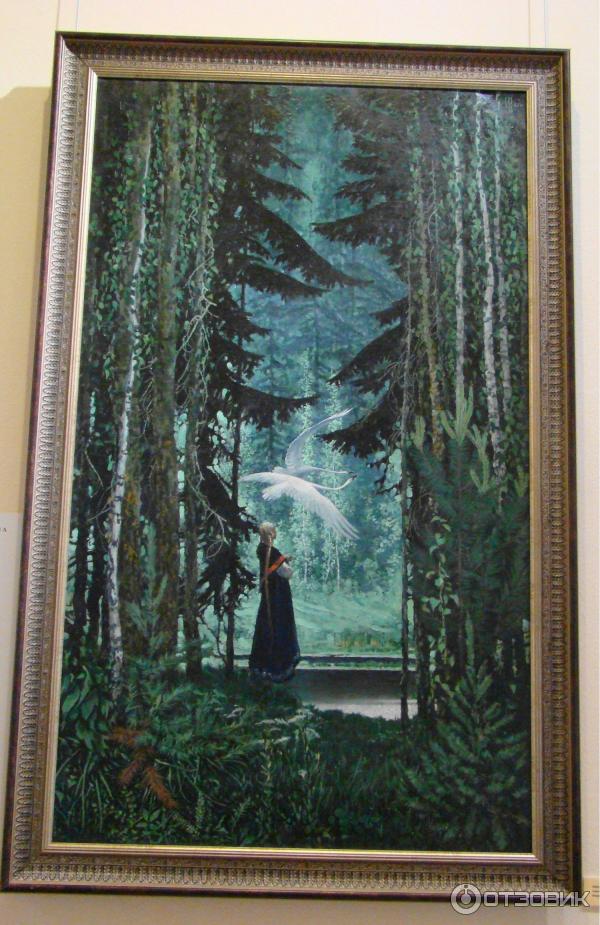

Существует также и два варианта картины и у картины "Гуси- лебеди". Но после этого варианта, где лебедей немного, а девушка с непокрытой головой и с длинной косой, такая сказочная и поэтичная, мне другой вариант и запоминать особо не захотелось. И в то же время я понимаю художников, которые делают десятки вариантов картины, стремясь найти самый удачный ее вариант.

Не прошло и года после этого события, как умирает от тяжелой неизлечимой болезни младшая сестра Людмила, выпускница школы, которая была большим его другом. В последние месяцы она читала былины, а он в ее комнате рисовал...

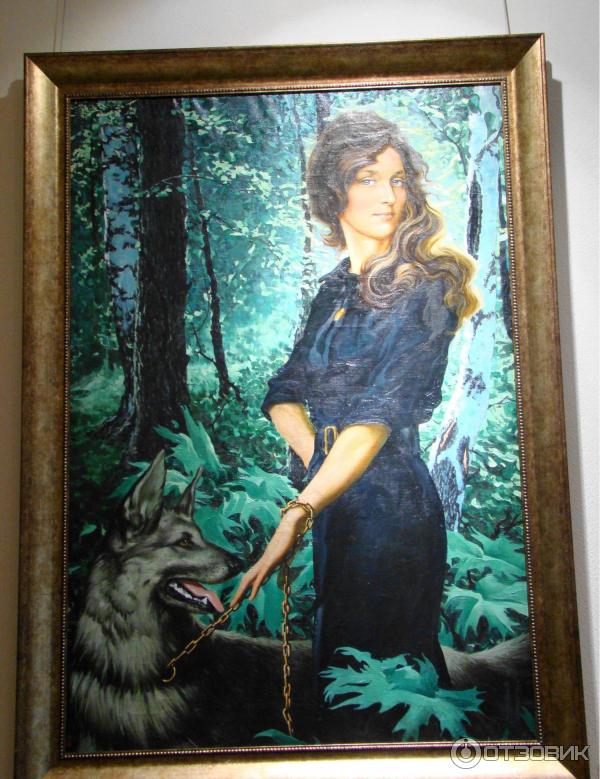

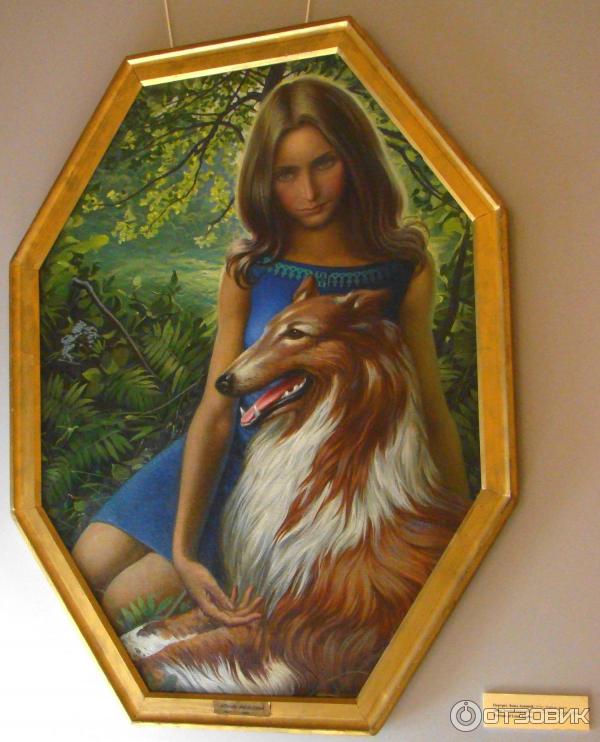

Лишь через год он нашел силы нарисовать портрет сестры, в диковинном лесу, молодой и здоровой. Это "Портрет сестры с овчаркой".

В. Васнецова, тоже посвящена памяти сестры.

Картина "У чужого огня".

"Ожидание". Здесь, как и в ряде других его картин, столкнулись не гармонирующие друг с другом цвета: красный и холодные серо-голубые-зеленые, а это всегда вызывает эмоциональный всплеск чувств.

А вот еще один из трех, размещенных там, более поздний:

И еще несколько фотографий картин, которые мне менее понятны.

Это картина "Барбаросса". Висит в том же ряду, где и портрет Г. К. Жукова (его я покажу в конце обзора).

А вот то, что они висят почти рядом ( смотрим первую фотографию интерьеров музея), мне кажется, задумка оформителей музея: планом Барбароссы хотели стереть с лица Земли Россию, а Маршал Победы подписал документ, подтверждающий, что Победа осталась за сильным духом народом нашей страны. Мне так подумалось, возможно, что у художника были другие мотивы.

А левее, до картины "Барбаросса" висит картина "Сокол"

Вот картина " Облако",

Вот еще несколько пейзажей, они висят высоко( смотрите третью фотографию интерьеров), небольшие и фотографировать пришлось, приближая с расстояния:

Глядя на картину "Лесная готика", я понимаю коллекционеров, которые не жалеют денег на приобретение подобных работ. Жаль, что я им не могу составить конкуренции. Моя самая любимая из пейзажных. Казалось бы- сумрачный лес, а как насыщен светом!

Сфотографировала лишь портрет Жукова Г. К. Вспомнила портреты А. Шилова и подумала, что получилось не хуже. Позднее я читала, что он планировал создать серию портретов знаменитых людей, а этот портрет был как бы первым...

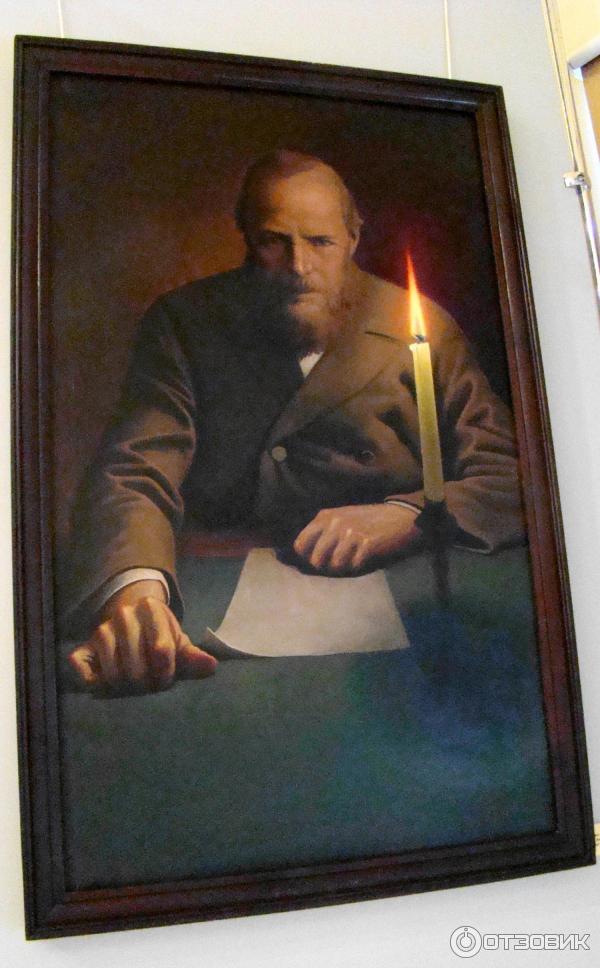

Нарисовал Константин и портрет Ф. М. Достоевского. Ему всегда нравились произведения писателя, он часто обращался к его творчеству, даже мечтал нарисовать иллюстрации к произведениям, но, как и многое из задуманного, не успел...

Это еще один портрет сестры Людмилы.

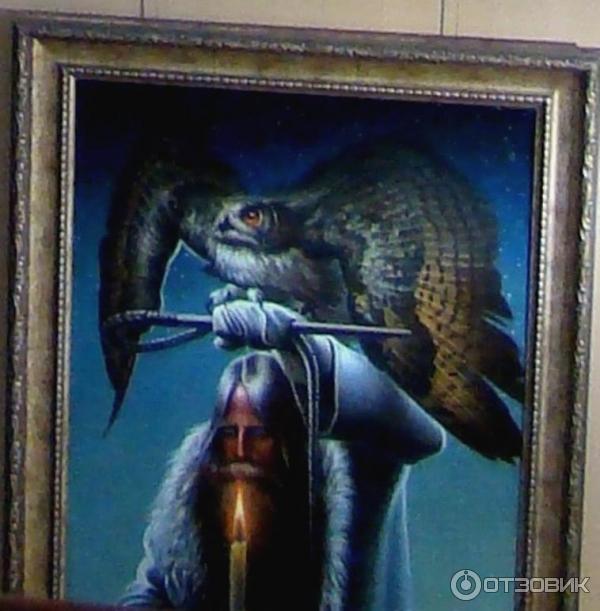

Последней, завершенной его картиной явилась картина "Человек с филином", ее так уже назвали друзья после смерти художника. У меня не получилось ее сфотографировать в "полный рост", поэтому здесь только фрагмент картины, ее верхняя часть.

Специалисты считают ее вершиной философского обобщения в творчестве художника. Пишут, что она написана после возвращения Константина с охоты из марийских лесов, когда он сказал, что к нему пришло понимание, "что надо писать и как надо писать".

Снова свеча, снова образ сказочного старца. Трудно сказать, что он делает. Молится? Произносит заклятие врагам? Этим полотном К. Васильев завершил цикл картин "Русь былинная", в котором мы видим не только русских богатырей, но и былинных героев и даже образы, навеянные языческим периодом религии на Руси.

В нижней части картины виден сгорающий свиток. если приглядеться, то на нем, в огне пламени художник поставил псевдоним "Константин Великоросс" и дату - 1976.

Очень жаль, что это дата его смерти. Грустно, что творчество К. Васильева не было признано при жизни, что так долго создавались его музеи.

И очень здорово, что все-таки они созданы. На мой взгляд, музей в Казани самый интересный, так как он показывает всю многогранность творчества художника. Хорошо, что руководит музеем его друг молодости( портрет его, выполненный Константином, висит в музее - на фотографии правее автопортретов художника), который лично и близко знал художника. Поэтому у музея, как и у самого художника, есть Душа. Там хочется быть не один раз. Сотрудники музея даже без экскурсии с удовольствием ответят на вопросы, их искренне радуют люди, которые интересуются творчеством Константина.

Читала, что музей за последние годы расширился. Кстати, у музея есть страничка Вконтакте и там можно посмотреть видеозапись экскурсии по музею.

Музей к посещению однозначно рекомендую. Его работы затрагивают нечто в душе пришедших, независимо от их возраста, что не позволяет остаться равнодушным от увиденного. Точно не пожалеете!

Сегодня мне хочется познакомить Вас с музеем художника К. Васильева в Казани.

О творчестве этого самобытного художника я узнала из журнала "Работница" в начале 80-х годов прошлого столетия. Редакцией журнала было принято размещать на задней обложке издания репродукцию картины какого- нибудь современного советского художника, сопровождаемую небольшой статьей, буквально в несколько строк. В одном из журналов( а я все, что касалось живописи, вырезала и хранила) на задней обложке была репродукция картины без названия

Я эту картину сразу мысленно назвала "Жница" ( оказалось, что не ошиблась!). И такой Русью повеяло от этого грустного взгляда голубоглазой красавицы, что захотелось узнать как можно больше о творчестве К. Васильева, о причинах его гибели. Но это было непросто. В прессе, которую я читала, почти ничего не появлялось. Очередным подарком оказался настенный календарь на какой-то очередной год, на котором была размещена репродукция картины "Ожидание"( я ее Вам позднее покажу), а в календаре

" В мире прекрасном" на 1985 год была размещена небольшая репродукция "Северная легенда"

Мне в те годы очень нравилось творчество художников, которые "рисуют не как все". Я уже побывала на выставках И. Глазунова, С. Рериха( сына), Чюрлениса( в Каунасе). Слышала и о выставках картин К. Васильева в Москве, но туда как-то попасть не удавалось: то время не позволяло, а иногда с ходу не получалось найти адрес выставки. Это сейчас все просто: откроешь Интернет и найдешь почти все, что интересует.

В 90-ые годы уже более часто стали появляться репродукции картин К. Васильева, потом я слышала о создании музеев его творчества в Москве и на его родине, в Татарстане.

Когда в 2015 году мы с дочкой собирались в Казань, то вначале забронировали проживание в хостеле "Казанское подворье", а потом я стала составлять программу пребывания. И, анализируя достопримечательности на улице Баумана, с удивлением и радостью обнаружила, что самый близкий музей от хостела ( через дорогу, чуть наискосок), это музей К. Васильева, расположенный в д. № 29/11. Радости моей не было предела! Долгожданная встреча состоится! К этому моменту я уже была готова, очень много читала, знала о перипетиях его непростой судьбы, о его гибели, обстоятельства которой до сих пор окончательно не выяснены, о непростой судьбе создания его музеев в Москве и в Татарстане. Заинтересованные читатели все это теперь без труда могут найти на просторах Интернета. Не знала только, что музей совсем недавно переехал на улицу Баумана.

И вот он, вход в музей:

Поднявшись на второй этаж, мы в небольшом помещении купили билеты и сразу же оказались в первых двух комнатках, картины в которых меня ошеломили. Такого К. Васильева я не знала ... и не ожидала.

Здесь можно видеть его первые работы, почти детские, и работы периода, когда он искал свой путь, пробовал себя в абстракции, сюрреализме, графике... Я такие работы особо не понимаю и не принимаю, хотя женские портреты там очаровательны... Сделала "зарубку в памяти" о его творческих поисках и поспешила к любимым картинам.

Но две фотографии все-таки покажу:

Мальчик родился в Майкопе в 1942 году. Отец его из инженеров, как и мать, был каким-то начальником до войны и после, в момент его рождения был на фронте. В литературе встречается информация, что его мать находилась в родстве с художником И. Шишкиным. Не знаю, насколько это верно, но если да, то, видимо, отсюда и тянутся ниточки его таланта.

После войны семья какое-то время жила в Краснодаре, а потом переехала в п. Васильево под Казанью.

С дошкольного возраста Костю увлекло рисование. Многие считают, что толчком к

столь раннему увлечению живописью явилась очень красивая природа окрестных мест, которую он впоследствии часто изображал на своих полотнах.

Увидев увлечение мальчика рисованием, мать Клавдия Парменовна Шишкина, когда узнала о конкурсе в школу- интернат при институте имени Сурикова, направила туда рисунки Кости ( я их видела в Интернете, очень впечатляют!) и мальчик был принят в 1957 году. Базой училища была сама Третьяковская галерея! В это же время он серьезно увлекся музыкой. Вот, оказывается, почему он впоследствии создал серию портретов композиторов:

В последнее десятилетие своей жизни найденный свой путь в живописи сам художник называл " северным символизмом", а его реализм в живописи является символическим, да к тому же и овеянным налетом романтизма.

Вначале я вам покажу залы музея, а уже потом картины, которые мне больше всего запомнились.

Помещение музея светлое и просторное, здесь созданы условия для неспешного ознакомления посетителей с экспозицией. Экскурсии, как я поняла, проводятся для групп, но кроме нас там никого, увы, не было. Да мы особо и не настаивали.

Вот моя самая любимая, когда-то так поразившая воображение и душу:

"Ожидание"

На многих картинах художника мы видим пламя свечи. Можно встретить свечи и на картинах других русских художников. Но там они являются скорее всего атрибутом обстановки того периода. А К. Васильев считал, что свеча в его творчестве отражает духовное горение. Ведь она и не гаснет, и в то же время не разгорается. Таким он хотел видеть свое творчество.

Кстати, художник часто писал несколько вариантов картины. В музее есть еще один вариант картины "Ожидание". Но он меня никак не затронул. Там нет снега, нет морозных узоров на стекле - и таинственность, магия исчезает. Вероятнее всего, первоначальное озарение в замысле композиции повторно повторить в улучшенном варианте вряд ли получается.

Существует также и два варианта картины и у картины "Гуси- лебеди". Но после этого варианта, где лебедей немного, а девушка с непокрытой головой и с длинной косой, такая сказочная и поэтичная, мне другой вариант и запоминать особо не захотелось. И в то же время я понимаю художников, которые делают десятки вариантов картины, стремясь найти самый удачный ее вариант.

Не прошло и года после этого события, как умирает от тяжелой неизлечимой болезни младшая сестра Людмила, выпускница школы, которая была большим его другом. В последние месяцы она читала былины, а он в ее комнате рисовал...

Лишь через год он нашел силы нарисовать портрет сестры, в диковинном лесу, молодой и здоровой. Это "Портрет сестры с овчаркой".

В. Васнецова, тоже посвящена памяти сестры.

Картина "У чужого огня".

"Ожидание". Здесь, как и в ряде других его картин, столкнулись не гармонирующие друг с другом цвета: красный и холодные серо-голубые-зеленые, а это всегда вызывает эмоциональный всплеск чувств.

А вот еще один из трех, размещенных там, более поздний:

И еще несколько фотографий картин, которые мне менее понятны.

Это картина "Барбаросса". Висит в том же ряду, где и портрет Г. К. Жукова (его я покажу в конце обзора).

А вот то, что они висят почти рядом ( смотрим первую фотографию интерьеров музея), мне кажется, задумка оформителей музея: планом Барбароссы хотели стереть с лица Земли Россию, а Маршал Победы подписал документ, подтверждающий, что Победа осталась за сильным духом народом нашей страны. Мне так подумалось, возможно, что у художника были другие мотивы.

А левее, до картины "Барбаросса" висит картина "Сокол"

Вот картина " Облако",

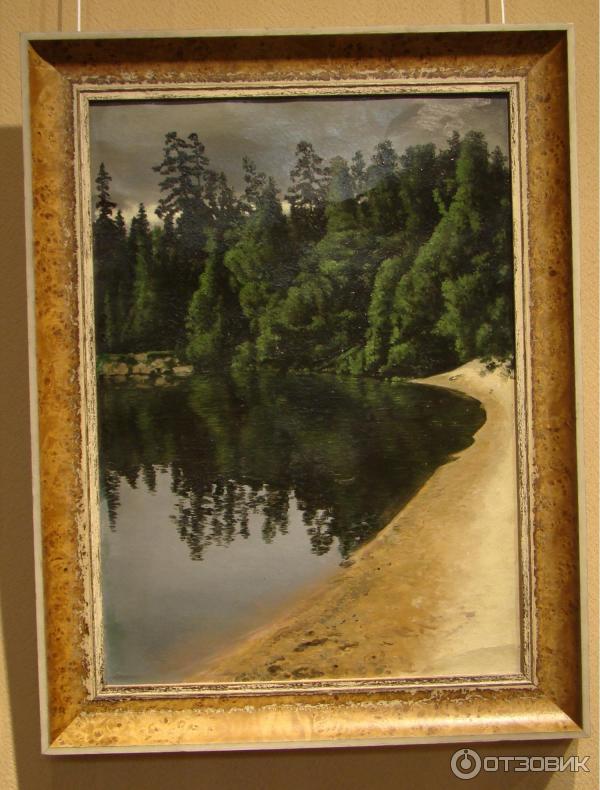

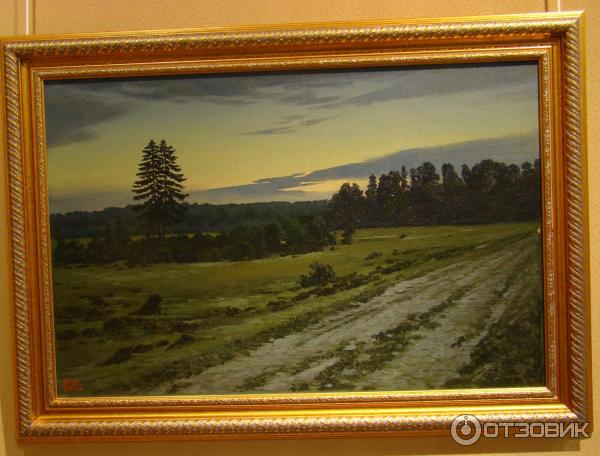

Вот еще несколько пейзажей, они висят высоко( смотрите третью фотографию интерьеров), небольшие и фотографировать пришлось, приближая с расстояния:

Глядя на картину "Лесная готика", я понимаю коллекционеров, которые не жалеют денег на приобретение подобных работ. Жаль, что я им не могу составить конкуренции. Моя самая любимая из пейзажных. Казалось бы- сумрачный лес, а как насыщен светом!

Сфотографировала лишь портрет Жукова Г. К. Вспомнила портреты А. Шилова и подумала, что получилось не хуже. Позднее я читала, что он планировал создать серию портретов знаменитых людей, а этот портрет был как бы первым...

Нарисовал Константин и портрет Ф. М. Достоевского. Ему всегда нравились произведения писателя, он часто обращался к его творчеству, даже мечтал нарисовать иллюстрации к произведениям, но, как и многое из задуманного, не успел...

Это еще один портрет сестры Людмилы.

Последней, завершенной его картиной явилась картина "Человек с филином", ее так уже назвали друзья после смерти художника. У меня не получилось ее сфотографировать в "полный рост", поэтому здесь только фрагмент картины, ее верхняя часть.

Специалисты считают ее вершиной философского обобщения в творчестве художника. Пишут, что она написана после возвращения Константина с охоты из марийских лесов, когда он сказал, что к нему пришло понимание, "что надо писать и как надо писать".

Снова свеча, снова образ сказочного старца. Трудно сказать, что он делает. Молится? Произносит заклятие врагам? Этим полотном К. Васильев завершил цикл картин "Русь былинная", в котором мы видим не только русских богатырей, но и былинных героев и даже образы, навеянные языческим периодом религии на Руси.

В нижней части картины виден сгорающий свиток. если приглядеться, то на нем, в огне пламени художник поставил псевдоним "Константин Великоросс" и дату - 1976.

Очень жаль, что это дата его смерти. Грустно, что творчество К. Васильева не было признано при жизни, что так долго создавались его музеи.

И очень здорово, что все-таки они созданы. На мой взгляд, музей в Казани самый интересный, так как он показывает всю многогранность творчества художника. Хорошо, что руководит музеем его друг молодости( портрет его, выполненный Константином, висит в музее - на фотографии правее автопортретов художника), который лично и близко знал художника. Поэтому у музея, как и у самого художника, есть Душа. Там хочется быть не один раз. Сотрудники музея даже без экскурсии с удовольствием ответят на вопросы, их искренне радуют люди, которые интересуются творчеством Константина.

Читала, что музей за последние годы расширился. Кстати, у музея есть страничка Вконтакте и там можно посмотреть видеозапись экскурсии по музею.

Музей к посещению однозначно рекомендую. Его работы затрагивают нечто в душе пришедших, независимо от их возраста, что не позволяет остаться равнодушным от увиденного. Точно не пожалеете!

| Время использования | Один раз |

| Стоимость | 150 ₽ |

| Год посещения | 2015 |

| Страна | Россия |

| Регион (край, область, штат) | Республика Татарстан |

| Район | городской округ Казань |

| Город или поселок | Казань |

| Улица | ул. Баумана |

| Дом № | 29/11 |

| Общее впечатление | "Сколько же в картинах Васильева поэзии, любви к природе, изумительной музыкальности..." - Н. Бенуа |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву63

Очень люблю этого художника (с детства). Всего 34 года прожил, а сколько замечательных картин!

И у музея Вы правы, есть Душа.

Васильева, а вот картину "Свияжск"я не видела. Впечатляет!

Спасибо Вам огромное за отзыв.

Вы до сих пор храните журнал "Работница" правильно я поняла? Вот это да!