Отзыв: Дом-музей Левитана (Россия, Плес) - " Я никогда еще так не любил природу..." ( из письма И. Левитана А.Чехову)

Достоинства: Единственный в стране музей Левитана в здании,где жил художник, интересная экспозиция, увлеченный персонал, расположение

Недостатки: Льготы лишь для пенсионеров Ивановской области

Уважаемые друзья и гости моей странички на Отзовике!

Сегодня мне хочется рассказать Вам о посещении музея Левитана в г. Плесе, очаровательном уголке на Волге.

Я очень люблю природу, наверно поэтому во мне живет любовь к фотографии, а в живописи особая любовь к художникам- пейзажистам. Очень люблю творчество И. Шишкина и И. Левитана.

С творчеством Левитана у меня особые отношения. До сих пор помню, как тяжело мне, девчонке, родившейся на хуторе вблизи Латвии, было написать в начальной школе первое в жизни домашнее сочинение по картине И. Левитана «Март». Потом уже, когда мы пришли на урок, учительница нам подробно разъяснила, как следует читать картины. Разъяснила так увлекательно и доходчиво, что у меня на всю оставшуюся жизнь осталась любовь к живописи.

И когда после окончания института я получила распределение в Иваново, то обрадовалась, что увижу там и Палех, и Плес, в котором есть музей Левитана.

Неудивительно, что с первой зарплаты я купила картину (репродукцию в красивой раме) И. Левитана «Золотая осень». Правда, мне больше нравились картины «Над вечным покоем» и «Березовая роща», но их на тот момент в магазине не было.

В музей же Левитана я попала впервые через год, когда в зимние каникулы поехала в Плес работать вожатой. Музей был совсем молодым, в середине 70-х годов ему было всего 3 года.

Позднее, уже работая внештатным экскурсоводом, я еще раза 3-4 была в музее в 80-х годах прошлого века, встречались мы с удивительным энтузиастом своего дела _ директором музея А. Вавиловой. В те годы она сама проводила экскурсии наряду с коллегами. Уже в те годы, сравнивая экскурсоводов разных городов, где доводилось бывать на экскусиях, в Плесе ( а экскурсоводы музея проводили и экскурсии по городу), я видела, это нельзя скрыть, увлеченность местных экскурсоводов своей работой. Я считаю, что именно Алла Павловна создала в музее удивительный коллектив единомышленников, увлекла их работой, что ее заслугой является создание бренда(любят у нас теперь это слово) "Левитановский Плес". Мало того, что музей создала, но его создание и развитие за годы ее директорства( подумать только- 35 лет!) привело к созданию целого музейного комплекса. И это в городке, где и трех тысяч жителей не насчитывается! В моем понимании А. Вавилова для Плеса это то же самое, что С. Гейченко для Пушкиногорья.

Поэтому когда впервые в летнее время ко мне в гости приехали сестра с племянницей, то без сомнения, в первую очередь хотелось их свозить в Плес и обязательно показать этот удивительный музей.

Все-таки музей уникальный: и единственный в стране, и (прочитала перед поездкой на их сайте) вошедший в августе 2020 года в 10% лучших достопримечательностей мира по результатам отзывов и оценок путешествующих, которые проводит сайт путешествий TripAdvisor.

Перед поездкой вдоль и поперек изучила сайт музея и Плеса, так как было не очень понятно с допуском и ковидными ограничениями.

На сайте было указано, что количество входящих в музей регулируется таким образом, чтобы была возможность соблюдать дистанцию. Поэтому решили ехать в пятницу, а не в выходные. Была надежда, что пропустят машину и в город, но она не оправдалась. Мы приехали во второй половине дня после поезда, шлагбаум бул уже закрыт. Нам пояснили, что там уже достаточно машин, надо было раньше приезжать. Пришлось машину оставить перед въездом в город на стоянке и пойти пешком.

Но погода была прекрасная, еще не наступила жара этого июня и мы с удовольствием пошли гулять по Плесу и через какое-то время, уже восхищенные видами Плеса с Соборной горы, увидевшие издали гору Левитана, пришли к музею.

Рядом, еще не доходя до здания музея, в небольшом сквере взгляд останавливается на памятнике И. Левитану, его автор наш палешанин - скульптор Н. В. Дыдыкин. Мне кажется, что это очень удачная работа, именно таким по фоторгафиям я и представляю И. Левитана:

Войдя в ворота, мы оказались в царстве цветов, окружающих дорожку. Кто-то из работников в это время за ними ухаживал, поэтому фотографировать было как-то неудобно. Этот факт показывает, как дорога сотрудникам музея память о художнике, а также впечатления посетителей, прибывающих сюда со всех уголоков страны, от места, которое они посещают.

Уютен и внутренний дворик перед входом в музей: мы с удовольствием присели на скамейки "перевести дух" после прогулки по горам Плеса. Надо было также надеть маски.

Хочется отметить, что подтверждающие документы у нас не спросили, хотя на сайте об этом указано, видимо своим ответом мы внушили доверие. Я попросила один билет полный и два билета для пенсионеров. Тут же у нас уточнили: пенсионеры из каких регионов? Мы честно ответили.

Можно было заказать и экскурсию, они уже снова проводились, но мы не стали это делать. Все-таки для пенсионеров экскурсии довольно дорогие, к тому же мы "были в теме". Я перед отъездом читала воспоминания современников художника, перечитала удивительную книгу Н. Смирнова, уроженца нашего края, "Золотой Плес", которую купила в далекие 70-ые годы, а сестре посылала ссылку на электронный вариант книги. Племянница же при необходимости слушала на izi.Travel аудиогид по музею. Я ей заранее посылала ссылку на скачивание.

А дочка рассказывала, что когда ездила туда с подружкой в прошлом году(ковидное время, экскурсии не проводились), то они по наводке сайта музея скачивали на Google Play приложение «Ожившие картины» и им пользовались. Молодежь сейчас в этом плане многое может, в чем мы, пенсионеры, часто затрудняемся.

Забегая вперед скажу, что пока мы часа полтора были в музее, там проводилсь экскурсии и иногда когда кое-что хотелось уточнить, то мы изредка прислушивались. Залы небольшие и это легко сделать. Все экскурсоводы удивительно интересно рассказывали, даже детским группам, видно, что это "не работа от сих до сих", а тот счастливый случай, когда работа является увлечением жизни.

Экспозицию музея можно разделить на три части: зал биографический, зал, где можно увидеть картины друзей- художников, проживавших здесь в 1888 и 1889 годах, и мемориальные комнаты, они в мезонине.

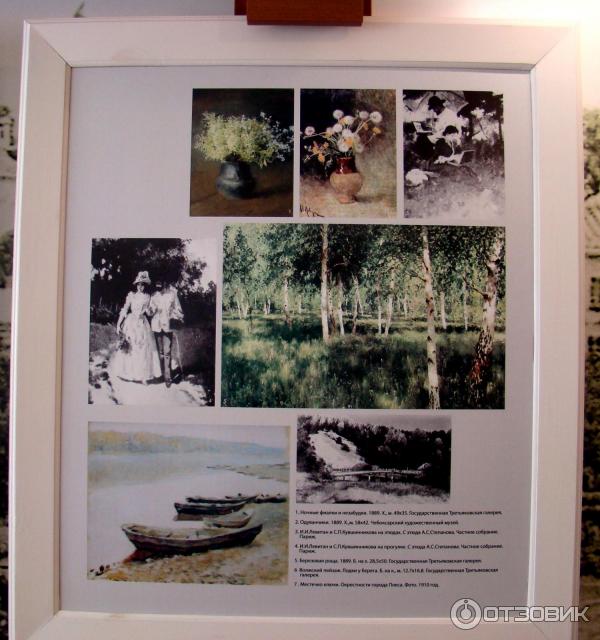

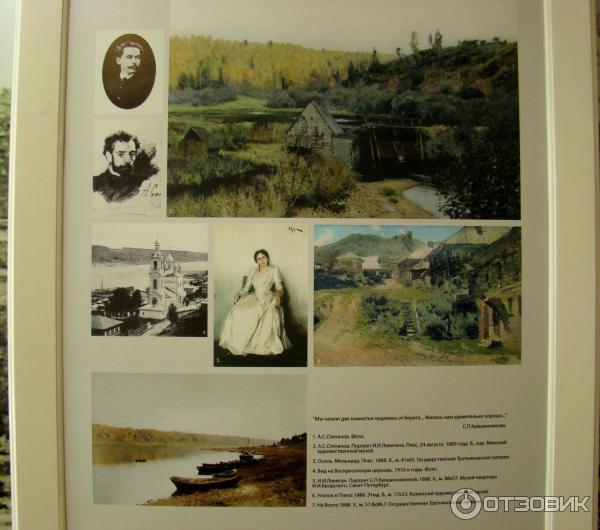

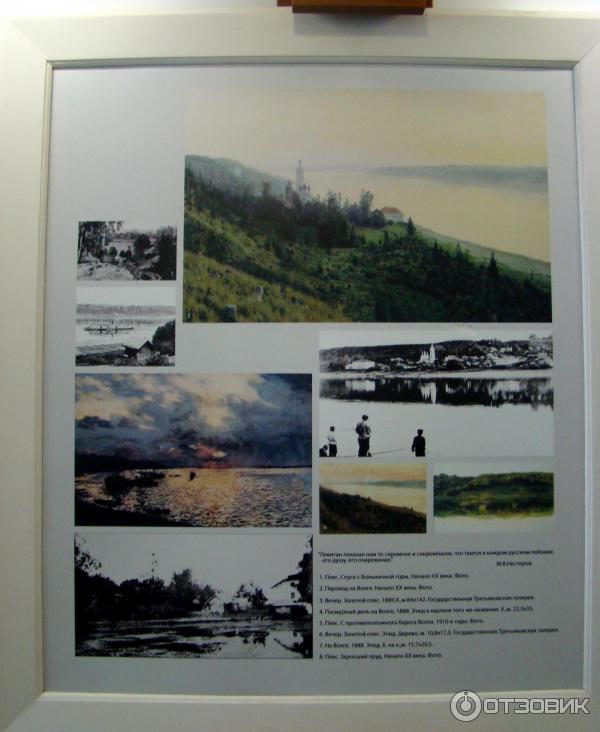

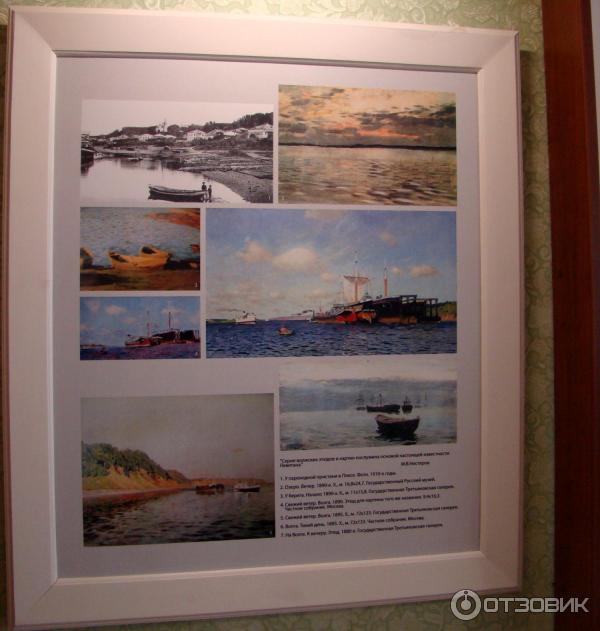

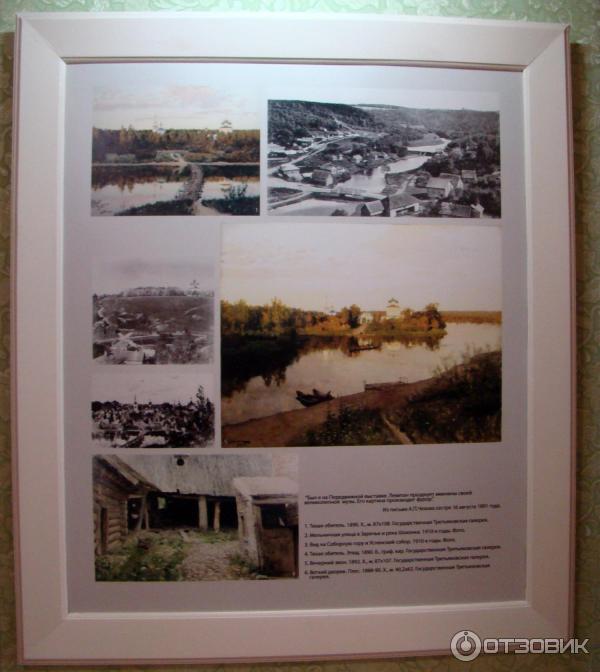

В первом зале музея мы задержались очень долго, хотелось не спеша ознакомиться на многочисленных стендах с обзором творческой жизни Левитана, рассмотреть фотографии, на которых можно было увидеть многие картины, которые им были написаны в этот удивительно плодотворный период.

Я впервые на стендах увидела этюды А. Степанова из частного собрания в Париже, на которых изображены Левитан и Кувшинникова за работой, а также на прогулке. Этюд, где они на прогулке, навсегда запал в душу. Какая чудесная пара! И лично мне жаль, что позднее Левитан увлекся другой женщиной, более молодой и состоятельной, и они расстались. думаю, многое могло бы быть иначе, не случись этого... Уж слишком разными были эти женщины.

Вообще-то о судьбе Левитана очень трудно говорить. В его жизни много противоречий и парадоксов. Детство и отрочество окрашены не только дарованием, которое родители, как могли, поддерживали, но и нуждой. Родителей рано потерял. Очень красивый, очень талантливый... Но не получил законченное художественное образование, если смотреть по документам. А незадолго до смерти стал академиком пейзажной живописи и преподавателем в училище, где сам учился и где его не оценили тогда. Но что-то не сложилось в его личной жизни, которая тем не менее была полна увлечений и интриг... даже стрелялся... или имитировал...? Жаль, конечно, что письма друзей перед смертью уничтожил, непонятным образом исчезли и письма его последней музы... Да и с ближайшим другом Чеховым были очень интересные взаимоотношения...

Но мне кажется, что все эти перипетии жизни в последнее десятилетие его короткой жизни не сказались на его творчестве. Гениальные картины он писал буквально до момента своей смерти.

И. Левитану повезло на учителей: Саврасов, Поленов, Перов... Но и учеником он был вдумчивым. Наставления Саврасова, внушавшего, что пейзажи нельзя просто изучать и писать, а надо их обязательно чувствовать, он сделал кредом своего творчества. В своих картинах на первый план выводил передачу переживаний, и с каждым годом, чем глубже, основательнее и сформированее становились его чувства, это ему удавалось делать все лучше и лучше. И слыша выражение "Левитановский пейзаж" мы безошибочно знаем, что это "Пейзаж настроения".

На следующем стенде моя любимая "Березовая роща". И хоть сюжет картины был раньше найден художником в Подмосковье, но завершил он эту картину здесь, в Плесе.

Даже на фотографии видно, как везде, на стволах, на траве, удивительно играют свет и тени между собой... Иногда смотришь и думаешь, а может ли быть так на самом деле или это игра воображения? Тут явно сквозят приемы импрессионистской живописи. А она мне очень нравится.

Чем больше о ней читаю, тем больше понимаю, насколько она была неординарна и талантлива, терпелива и заботлива. И благодарна судьбе за эту встречу, иначе не написала бы теплые воспоминания...

Не менее интересен и портрет Левитана в белой чалме, который принадлежит М. Нестерову:

После изучения этого стенда племянница спросила, попадем ли мы внутрь церкви на горе Левитана. Увы, я не знала... Поход на гору Левитана у нас был запланирован после посещения музея.

К сожалению освещение в зале, запрет на фотографирование со всышкой, не позволили сделать качественные фотографии витрины, но если будете самостоятельно в музее, то не пройдите мимо. В случае экскурсии не пройти мимо не позволят экскурсоводы.

Есть в зале и интерактивные мониторы, раскрывающие тему экспозиции этого зала, но мы как-то ими особо не пользовались.

И вот мы во втором зале.

Здесь нас встречает бюст художника, подаренный из фондов Третьяковской галереи.

На стульях можно посидеть, не спеша рассматривая картины.

Когда- же я впервые бывала здесь, то видела также и многие работы художников его времени, которые удалось приобрести музею. Но за прошедшее время коллекция расширилась, что позволило создать в Плесе совсем неподалеку Музей пейзажной живописи, тоже единственный в России, рассказывающий об истории пейзвжной живописи, куда они и "перекочевали".

Для меня многие картины незнакомы. Понимаю, что за годы моего отсутствия здесь они были приобретены музеем, либо получены в подарок. Разумеется, что самые ценные его творения находятся в более крупных музеях, а здесь много этюдов и менее известных широкому кругу картин.

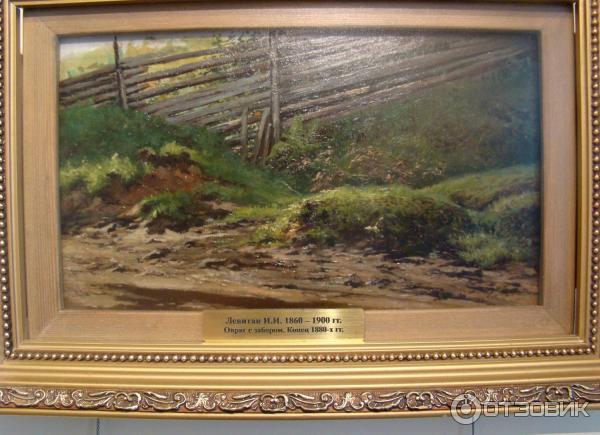

Вот некоторые из них:

"Розы":

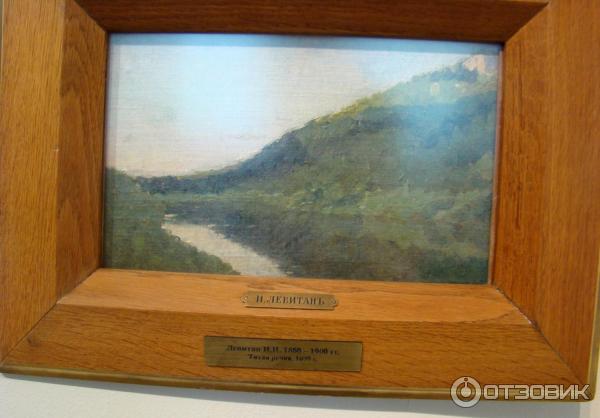

"Тихая речка"

В 2014 году в традиционном вечернем обзоре местного ТВ с ужасом услышала, что пять картин похищены из музея, дерзко и быстро. Когда, как писали, через 4 минуты после срабатывания сигнализации, прибыла полиция, то воров и след простыл... Почему это случилось - тема для отдельного разговора, кому интересно, в Интернете можно найти информацию... Но музею повезло, менее, чем через три года картины были найдены, практически неповрежденные. Я так думаю, что если бы организатор похищения не вывесил одну из картин (интересно, какую?) в своем "офисе", то вряд ли их нашли бы так быстро, а может быть, и не нашли бы...

Наверно, их отобрали заранее для кражи, так как читала в СМИ, что их цена суммарная составила свыше 70 миллионов рублей, это были самые дорогие произведения в коллекции музея...

В картине "Озеро в лесу" привлекли необыкновенная техника исполнения

А его отец, тоже московский коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский, к открытию музея подарил «Волга». Эта картина является одним из вариантов картины «После дождя. Плёс». В надписи картины тоже есть указание о дарителе:

Столько света, радости, жизни в этом пейзаже с цветущими яблонями! Оказывается, сохранилось несколько вариантов этой картины или этюдов( вроде бы-4). Несколько их них - в Третьяковке, а этот вариант В Плес из фондов Русского музея поступил. На обратной строне картины есть надпись рукой Левитана: "Милой деточке Анюрке от..." Надпись смешная, забавная даже, и в то же время грустная(Левитан уже болели, видимо, чувствовал это). Интересно, как Левитан себя назвал? Кому он дарил картину и почему? Тогда вам надо в Интернет, там целая история о судьбе Анюрки, ее родителей.

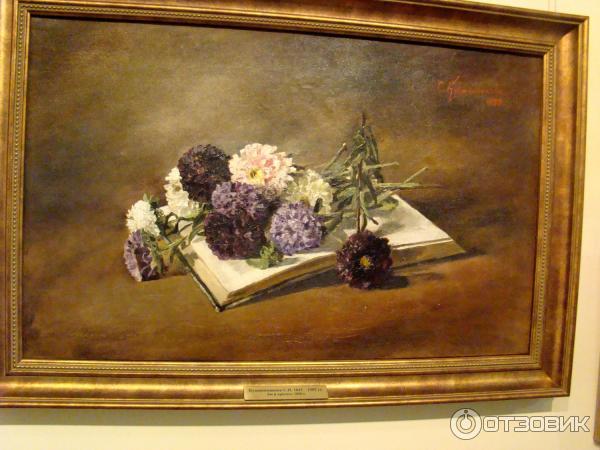

Есть в этом зале и работы спутников Левитана по поездке А. Степанова и С. Кувшинниковой.

Некоторые из них:

С. Кувшинникова "Заброшенный парк":

Когда смотришь на картины С. Кувшинниковой, то даже не будучи специалистом, понимаешь, что талант у нее был, уроки живописи у Левитана отлично усвоила, я в Интернете видела много ее работ и они мне нравятся. Они запоминаются, на них хочется смотреть, а этот этюд, если бы имела возможность, подарила бы дочери на день рождения. Ее цветок по календарю друидов- астра-, а еще она очень любит читать.

С удивлением прочитала точку зрения( не знаю, правда или придумали?), что родственники Левитана, после его смерти продавая картины Левитана, за некоторые выдали... картины Кувшинниковой. Она ведь неожиданно скоро после смерти Левитана умерла...

В правой части этого зала есть своеобразный мемориальный уголок.

К сожалению, там установлены ограничения, не позволяющие близко подходить к экспонатам.

Как известно, первые личные вещи художника появились в музее в середине 80-х годов прошлого века.

Над столом висит портрет неизвестного художника С. Кувшинниковой, на стенах много фотографий известных людей той эпохи, когда творил Левитан, с котрыми его связала судьба, а самое ценное тут - шкаф и стол из московской мастерской Левитана и подлинный мольберт художника, он рядом со шкафом:

По лестнице, которая, вдуматься только, помнит шаги пейзажиста и его друзей( мы с племянницей тут по очереди сфотографировались):

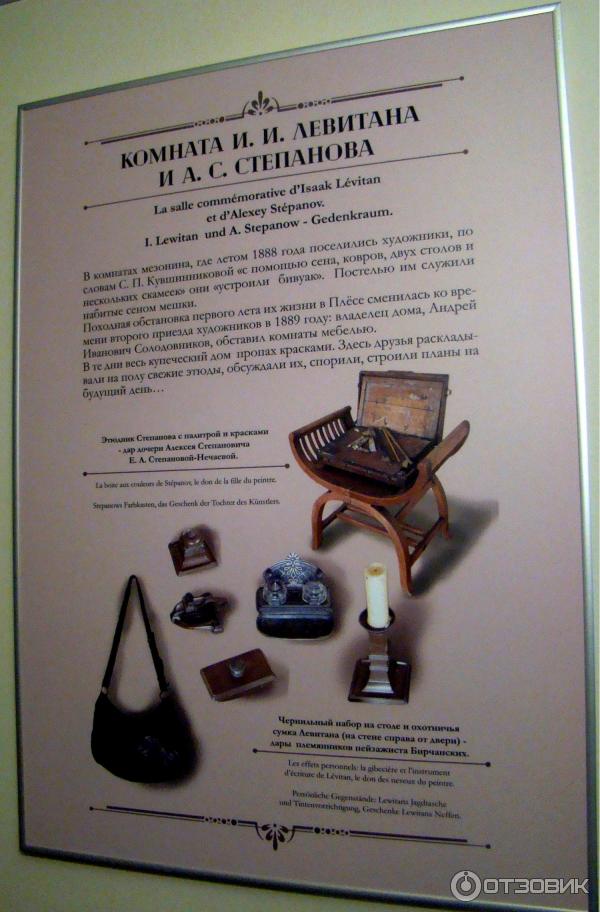

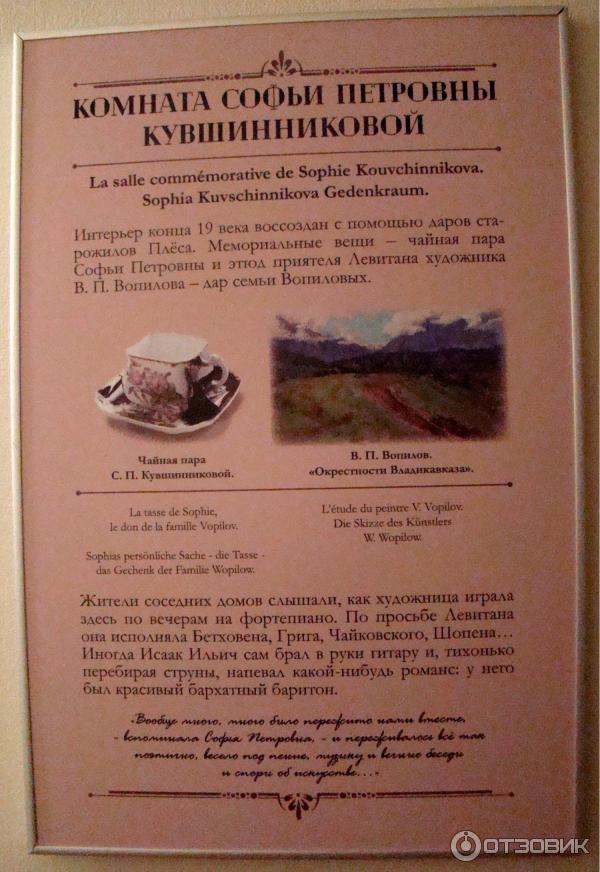

Мне очень понравилось, что в отличие от музея А. Морозова здесь предваряет осмотр помещений отличная исчерпывающая информация для туристов.

Приглашаю и вас почитать ее, а потом посмотреть фотографии интерьеров:

опирались на воспоминания внучки купца Солодовникова.

Как же здорово, что этот дом сохранился! С удивлением узнала, что раньше он был трехэтажным. Когда на Волге строили плотину, то в отличие от Юрьевца, здесь не было затопления, просто набережную подняли и укрепили, в связи с чем бывший первый этаж дома оказался под землей.

Гуляя по дому, заглядывая в окна, мы видели с одной стороны Волгу, вдохновившую гения пейзажа на создание многих полотен, а с другой стороны церквушку на горе Левитана, привлекшую их внимание в той поездке 1888 года, заставившую остановиться, выйти и остаться.

Возможно, что сам того не осознавая, художник вытянул у судьбы счастливый билет, позволивший ему получить толчок к всемирной известности, а заодно и прославить этот маленький городок, ставший с тех пор Меккой для художников.

Именно здесь, в Плесе, виды природы в котором и сейчас считаются непревзойденными по красоте на всей Волге, неудивительно, что они поразили и воображение художника, благодаря С. Кувшинниковой, ставшей ему опорой ( удивительно, есть мужчины, которые сами не могут быть опорой, а которым, наоборот, требуется опора - к последнему типу и относился Левитан), Левитан пребразился. В письме к А. Чехову

он писал, что " я никогда еще так не любил природу...", а тот в ответ ему, вечному меланхолику, говорил о том, что в его пейзажах "появилась улыбка".

Это подтверждала в своих воспоминаниях и С. Кувшинникова, в которых несмотря на горькое для нее расставание с художником, не исказила его образ, утверждавшая, что изменение его настроения в этот год как раз и отразилось на его картинах. На картинах художника удивительным образом заиграл солнечный свет, такой притягательный и завораживающий, действительно, заставляющий улыбнуться, порадоваться! А ведь за год до этого Волга его не очаровала...

Но, согласитесь, любить природу и одновременно гениально ее воспевать в своих творениях, это не одно и то же. Очень емко об этом сказал один из моих любимых(их очень много, ибо они разные) поэтов Николай Заболоцкий:

"В очарованьи русского пейзажа

Есть подлинная радость, но она

Открыта не для каждого и даже

Не каждому художнику видна…".

Левитану это было дано! Но чтобы такая данность проявилась, все-таки нужны условия. И именно в эти годы, когда и встреча с С. Кувшинниковой состоялась, и чудесная остановка в Плесе, завлекавшим их сюда несколько лет подряд, художник был спокоен, счастлив, мог ни о чем, кроме творчества не думать, и начался взлет его творчества.

Знаю, что иногда проскальзывает сравнение этого периода жизни художника с "Болдинской осенью" у А. Пушкина. Я согласна. Вдуматься только: за три лета пребывания в Плесе, свыше 200 работ!

Проплывая на прогулочном катере в 2015 году по Волге, я подумала, что примерно так

на фоне Варваринской церкви могли увидеть церквушку на холме Левитан со спутниками в тот далекий год, такой счастливый для Плеса и его судьбы:

Благодаря Левитану на рубеже 19-20 веков Плес и его окрестности стали притягательными для отдыха русской интеллигенции. И эта тенденция жива до сих пор.

Разумеется, что нам очень захотелось подняться на гору Левитана.

У нас была распечатанная карта, поэтому быстро сообразили, что при выходе из ворот музея надо повернуть направо и буквально через несколько десятков шагов увидим подъем в горку по улице Кирова на так назывемую "Тропу Левитана", который через некоторое время переходит в очень удобную лестницу. По ней не спеша, отдыхая на удобных скамейках на плошадках лестницы, мы поднялись на бывшую Петропавловскую гору, с момента открытия музея носящую имя горы Левитана.

Разумеется, эта лестница создана для удобства туристов. Сто с лишним лет назад ее не было и Левитану приходилось забираться на гору по отлогому склону, что не так то и просто, но желание найти великолепный обзор стоило этого, да и был Левитан охотником, это не стоит забывать!

На обратном пути мы зашли на эту площадку, я сделала фотографии этого места с разных ракурсов. При желании вы их варианты без труда найдете в отзывах о Плесе.

Идти по полю показалось неудобным, поэтому приблизила ее объективом, а вот травы

раздвинуть не смогла.

На картине изображена деревянная Петропавловская церковь, которую ( в первом зале музея я уже показывала) рисовал И. Левитан, она стояла на этой горе, и позднее этюд использовал при создании картины "Над вечным покоем".

Знаю, сама в молодые годы была такой, что многие, увидев эту церковь, думают, что она "та самая", которая стояла на Петропавловской горе скорее всего еще с 16 века. Увы, судьбы деревянных строений часто трагичнее, чем каменных.

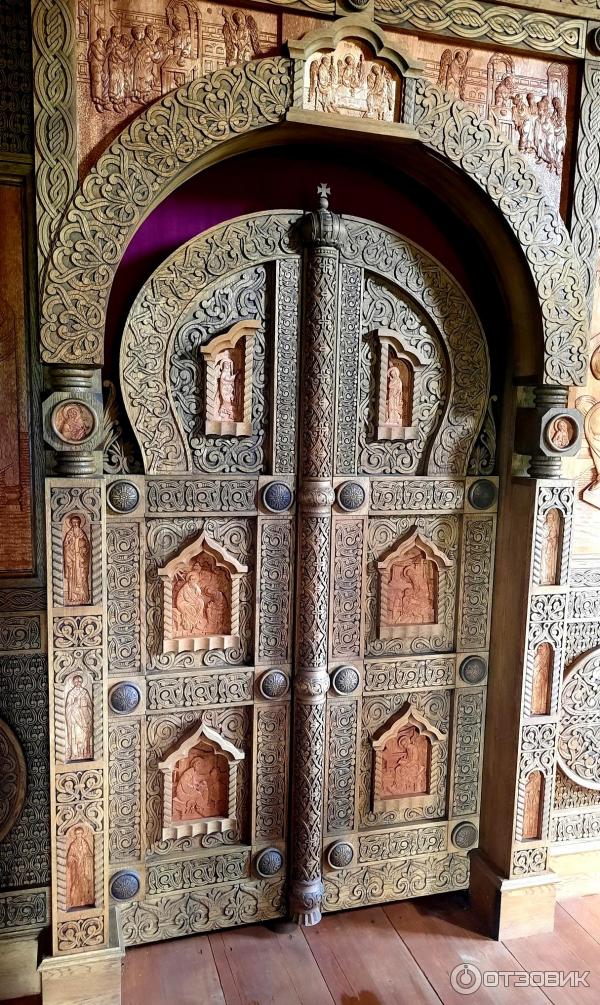

Петропавловская церковь сгорела в начале 20 века, на месте был построен каменный храм, была и колокольня, но за годы советской власти все было уничтожено или разорено.

Вскоре после открытия музея Левитана на гору Левитана был перевезена очень похожая

на прежний деревянный храм чудом сохранившаяся церковь из Ильинского района Ивановской области. Она была построена несколько позднее, в конце 17 века. Вот ее -то мы и видим. Конечно, были проведены необходимые реставрационные работы.

Я же была потрясена внутреннним интерьером, он для меня оказался полной неожиданностью. Так и не вспомнила, видела ли я где до этого деревянный резной иконостас?

Тут все из дерева! Даже иконы!

Все думала, какие фото из отзыва удалить из-за ограничений их размещения по количеству, что бы их показать, но увы... Лучше, когда окажетесь там, то помните, что надо обязательно заглянуть внутрь, чтобы восхититься. Есть там иконы и Сергия Радонежского, и великомученика Пантелеимона.

А ведь это этот иконостас из категории "новоделов", лет 10 назад создан, но как прекрасен! К сожалению, иконостас в перевезенной сюда церкви не сохранился.

Жалею, что об интерьере храма я не слышала раньше, а то будучи в Москве, в Третьяковской галерее, обязательно поискала бы работы и Левитана, и Кувшинниковой, которые в своих этюдах оставили память об интерьерах этой церкви. Значит, необычный был интерьер, раз он поразил воображение художников, а потом и самого Третьякова, понимавшего ценность отбираемых для галереи произведений.

Когда на горе Левитана устанавливали Воскресенскую церковь, то и древний погост привели в порядок.

Кладбище здесь, вероятно, тоже возникло не позднее 17 века, скорее всего раньше, естественно на могилах кресты разрушились либо были утеряны, и тогда здесь вновь установили деревянные и металлические кресты по образцам крестов тех далеких времен.

Обратно мы спустились тем же путем. Попутно думали, но так ничего и не придумали, почему же деревянную лестницу не спустили ниже? Однозначно, что в плохую погоду туда следует идти в удобной обуви. И даже в хорошую. Летом 2017 года я случайно оказалась там, на плесских откосах, в босоножках, правда, на другой тропинке, но это сути не меняет. Подниматься в них- куда ни шло, но вот спускаться... отдельная песня!

Музей Левитана нам очень понравился. Невероятно душевный, в нем чувствуется аура пребывания Левитана и его друзей, дух творчества художников. Здесь работают увлеченные люди, благодаря их труду, любой посетитель получает интересную информацию о жизни и творчестве художника и, уверена, впечатления от посещения музея надолго остаются в закромах памяти.

Если вы не поклоннники творчества художника, самостоятельно не пытались вникнуть в перипетии жизни его короткой, но бурной, понять его противоречивую натуру, то, конечно, надо брать экскурсию.

Если же вас интересуют только картины, то их можно посмотреть и самостоятельно с учетом возможностей современных технологий и сопроводительных информационных материалов.

Посетить музей однозначно советую!

Сегодня мне хочется рассказать Вам о посещении музея Левитана в г. Плесе, очаровательном уголке на Волге.

Я очень люблю природу, наверно поэтому во мне живет любовь к фотографии, а в живописи особая любовь к художникам- пейзажистам. Очень люблю творчество И. Шишкина и И. Левитана.

С творчеством Левитана у меня особые отношения. До сих пор помню, как тяжело мне, девчонке, родившейся на хуторе вблизи Латвии, было написать в начальной школе первое в жизни домашнее сочинение по картине И. Левитана «Март». Потом уже, когда мы пришли на урок, учительница нам подробно разъяснила, как следует читать картины. Разъяснила так увлекательно и доходчиво, что у меня на всю оставшуюся жизнь осталась любовь к живописи.

И когда после окончания института я получила распределение в Иваново, то обрадовалась, что увижу там и Палех, и Плес, в котором есть музей Левитана.

Неудивительно, что с первой зарплаты я купила картину (репродукцию в красивой раме) И. Левитана «Золотая осень». Правда, мне больше нравились картины «Над вечным покоем» и «Березовая роща», но их на тот момент в магазине не было.

В музей же Левитана я попала впервые через год, когда в зимние каникулы поехала в Плес работать вожатой. Музей был совсем молодым, в середине 70-х годов ему было всего 3 года.

Позднее, уже работая внештатным экскурсоводом, я еще раза 3-4 была в музее в 80-х годах прошлого века, встречались мы с удивительным энтузиастом своего дела _ директором музея А. Вавиловой. В те годы она сама проводила экскурсии наряду с коллегами. Уже в те годы, сравнивая экскурсоводов разных городов, где доводилось бывать на экскусиях, в Плесе ( а экскурсоводы музея проводили и экскурсии по городу), я видела, это нельзя скрыть, увлеченность местных экскурсоводов своей работой. Я считаю, что именно Алла Павловна создала в музее удивительный коллектив единомышленников, увлекла их работой, что ее заслугой является создание бренда(любят у нас теперь это слово) "Левитановский Плес". Мало того, что музей создала, но его создание и развитие за годы ее директорства( подумать только- 35 лет!) привело к созданию целого музейного комплекса. И это в городке, где и трех тысяч жителей не насчитывается! В моем понимании А. Вавилова для Плеса это то же самое, что С. Гейченко для Пушкиногорья.

Поэтому когда впервые в летнее время ко мне в гости приехали сестра с племянницей, то без сомнения, в первую очередь хотелось их свозить в Плес и обязательно показать этот удивительный музей.

Все-таки музей уникальный: и единственный в стране, и (прочитала перед поездкой на их сайте) вошедший в августе 2020 года в 10% лучших достопримечательностей мира по результатам отзывов и оценок путешествующих, которые проводит сайт путешествий TripAdvisor.

Перед поездкой вдоль и поперек изучила сайт музея и Плеса, так как было не очень понятно с допуском и ковидными ограничениями.

На сайте было указано, что количество входящих в музей регулируется таким образом, чтобы была возможность соблюдать дистанцию. Поэтому решили ехать в пятницу, а не в выходные. Была надежда, что пропустят машину и в город, но она не оправдалась. Мы приехали во второй половине дня после поезда, шлагбаум бул уже закрыт. Нам пояснили, что там уже достаточно машин, надо было раньше приезжать. Пришлось машину оставить перед въездом в город на стоянке и пойти пешком.

Но погода была прекрасная, еще не наступила жара этого июня и мы с удовольствием пошли гулять по Плесу и через какое-то время, уже восхищенные видами Плеса с Соборной горы, увидевшие издали гору Левитана, пришли к музею.

Рядом, еще не доходя до здания музея, в небольшом сквере взгляд останавливается на памятнике И. Левитану, его автор наш палешанин - скульптор Н. В. Дыдыкин. Мне кажется, что это очень удачная работа, именно таким по фоторгафиям я и представляю И. Левитана:

Войдя в ворота, мы оказались в царстве цветов, окружающих дорожку. Кто-то из работников в это время за ними ухаживал, поэтому фотографировать было как-то неудобно. Этот факт показывает, как дорога сотрудникам музея память о художнике, а также впечатления посетителей, прибывающих сюда со всех уголоков страны, от места, которое они посещают.

Уютен и внутренний дворик перед входом в музей: мы с удовольствием присели на скамейки "перевести дух" после прогулки по горам Плеса. Надо было также надеть маски.

Хочется отметить, что подтверждающие документы у нас не спросили, хотя на сайте об этом указано, видимо своим ответом мы внушили доверие. Я попросила один билет полный и два билета для пенсионеров. Тут же у нас уточнили: пенсионеры из каких регионов? Мы честно ответили.

Можно было заказать и экскурсию, они уже снова проводились, но мы не стали это делать. Все-таки для пенсионеров экскурсии довольно дорогие, к тому же мы "были в теме". Я перед отъездом читала воспоминания современников художника, перечитала удивительную книгу Н. Смирнова, уроженца нашего края, "Золотой Плес", которую купила в далекие 70-ые годы, а сестре посылала ссылку на электронный вариант книги. Племянница же при необходимости слушала на izi.Travel аудиогид по музею. Я ей заранее посылала ссылку на скачивание.

А дочка рассказывала, что когда ездила туда с подружкой в прошлом году(ковидное время, экскурсии не проводились), то они по наводке сайта музея скачивали на Google Play приложение «Ожившие картины» и им пользовались. Молодежь сейчас в этом плане многое может, в чем мы, пенсионеры, часто затрудняемся.

Забегая вперед скажу, что пока мы часа полтора были в музее, там проводилсь экскурсии и иногда когда кое-что хотелось уточнить, то мы изредка прислушивались. Залы небольшие и это легко сделать. Все экскурсоводы удивительно интересно рассказывали, даже детским группам, видно, что это "не работа от сих до сих", а тот счастливый случай, когда работа является увлечением жизни.

Экспозицию музея можно разделить на три части: зал биографический, зал, где можно увидеть картины друзей- художников, проживавших здесь в 1888 и 1889 годах, и мемориальные комнаты, они в мезонине.

В первом зале музея мы задержались очень долго, хотелось не спеша ознакомиться на многочисленных стендах с обзором творческой жизни Левитана, рассмотреть фотографии, на которых можно было увидеть многие картины, которые им были написаны в этот удивительно плодотворный период.

Я впервые на стендах увидела этюды А. Степанова из частного собрания в Париже, на которых изображены Левитан и Кувшинникова за работой, а также на прогулке. Этюд, где они на прогулке, навсегда запал в душу. Какая чудесная пара! И лично мне жаль, что позднее Левитан увлекся другой женщиной, более молодой и состоятельной, и они расстались. думаю, многое могло бы быть иначе, не случись этого... Уж слишком разными были эти женщины.

Вообще-то о судьбе Левитана очень трудно говорить. В его жизни много противоречий и парадоксов. Детство и отрочество окрашены не только дарованием, которое родители, как могли, поддерживали, но и нуждой. Родителей рано потерял. Очень красивый, очень талантливый... Но не получил законченное художественное образование, если смотреть по документам. А незадолго до смерти стал академиком пейзажной живописи и преподавателем в училище, где сам учился и где его не оценили тогда. Но что-то не сложилось в его личной жизни, которая тем не менее была полна увлечений и интриг... даже стрелялся... или имитировал...? Жаль, конечно, что письма друзей перед смертью уничтожил, непонятным образом исчезли и письма его последней музы... Да и с ближайшим другом Чеховым были очень интересные взаимоотношения...

Но мне кажется, что все эти перипетии жизни в последнее десятилетие его короткой жизни не сказались на его творчестве. Гениальные картины он писал буквально до момента своей смерти.

И. Левитану повезло на учителей: Саврасов, Поленов, Перов... Но и учеником он был вдумчивым. Наставления Саврасова, внушавшего, что пейзажи нельзя просто изучать и писать, а надо их обязательно чувствовать, он сделал кредом своего творчества. В своих картинах на первый план выводил передачу переживаний, и с каждым годом, чем глубже, основательнее и сформированее становились его чувства, это ему удавалось делать все лучше и лучше. И слыша выражение "Левитановский пейзаж" мы безошибочно знаем, что это "Пейзаж настроения".

На следующем стенде моя любимая "Березовая роща". И хоть сюжет картины был раньше найден художником в Подмосковье, но завершил он эту картину здесь, в Плесе.

Даже на фотографии видно, как везде, на стволах, на траве, удивительно играют свет и тени между собой... Иногда смотришь и думаешь, а может ли быть так на самом деле или это игра воображения? Тут явно сквозят приемы импрессионистской живописи. А она мне очень нравится.

Чем больше о ней читаю, тем больше понимаю, насколько она была неординарна и талантлива, терпелива и заботлива. И благодарна судьбе за эту встречу, иначе не написала бы теплые воспоминания...

Не менее интересен и портрет Левитана в белой чалме, который принадлежит М. Нестерову:

После изучения этого стенда племянница спросила, попадем ли мы внутрь церкви на горе Левитана. Увы, я не знала... Поход на гору Левитана у нас был запланирован после посещения музея.

К сожалению освещение в зале, запрет на фотографирование со всышкой, не позволили сделать качественные фотографии витрины, но если будете самостоятельно в музее, то не пройдите мимо. В случае экскурсии не пройти мимо не позволят экскурсоводы.

Есть в зале и интерактивные мониторы, раскрывающие тему экспозиции этого зала, но мы как-то ими особо не пользовались.

И вот мы во втором зале.

Здесь нас встречает бюст художника, подаренный из фондов Третьяковской галереи.

На стульях можно посидеть, не спеша рассматривая картины.

Когда- же я впервые бывала здесь, то видела также и многие работы художников его времени, которые удалось приобрести музею. Но за прошедшее время коллекция расширилась, что позволило создать в Плесе совсем неподалеку Музей пейзажной живописи, тоже единственный в России, рассказывающий об истории пейзвжной живописи, куда они и "перекочевали".

Для меня многие картины незнакомы. Понимаю, что за годы моего отсутствия здесь они были приобретены музеем, либо получены в подарок. Разумеется, что самые ценные его творения находятся в более крупных музеях, а здесь много этюдов и менее известных широкому кругу картин.

Вот некоторые из них:

"Розы":

"Тихая речка"

В 2014 году в традиционном вечернем обзоре местного ТВ с ужасом услышала, что пять картин похищены из музея, дерзко и быстро. Когда, как писали, через 4 минуты после срабатывания сигнализации, прибыла полиция, то воров и след простыл... Почему это случилось - тема для отдельного разговора, кому интересно, в Интернете можно найти информацию... Но музею повезло, менее, чем через три года картины были найдены, практически неповрежденные. Я так думаю, что если бы организатор похищения не вывесил одну из картин (интересно, какую?) в своем "офисе", то вряд ли их нашли бы так быстро, а может быть, и не нашли бы...

Наверно, их отобрали заранее для кражи, так как читала в СМИ, что их цена суммарная составила свыше 70 миллионов рублей, это были самые дорогие произведения в коллекции музея...

В картине "Озеро в лесу" привлекли необыкновенная техника исполнения

А его отец, тоже московский коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский, к открытию музея подарил «Волга». Эта картина является одним из вариантов картины «После дождя. Плёс». В надписи картины тоже есть указание о дарителе:

Столько света, радости, жизни в этом пейзаже с цветущими яблонями! Оказывается, сохранилось несколько вариантов этой картины или этюдов( вроде бы-4). Несколько их них - в Третьяковке, а этот вариант В Плес из фондов Русского музея поступил. На обратной строне картины есть надпись рукой Левитана: "Милой деточке Анюрке от..." Надпись смешная, забавная даже, и в то же время грустная(Левитан уже болели, видимо, чувствовал это). Интересно, как Левитан себя назвал? Кому он дарил картину и почему? Тогда вам надо в Интернет, там целая история о судьбе Анюрки, ее родителей.

Есть в этом зале и работы спутников Левитана по поездке А. Степанова и С. Кувшинниковой.

Некоторые из них:

С. Кувшинникова "Заброшенный парк":

Когда смотришь на картины С. Кувшинниковой, то даже не будучи специалистом, понимаешь, что талант у нее был, уроки живописи у Левитана отлично усвоила, я в Интернете видела много ее работ и они мне нравятся. Они запоминаются, на них хочется смотреть, а этот этюд, если бы имела возможность, подарила бы дочери на день рождения. Ее цветок по календарю друидов- астра-, а еще она очень любит читать.

С удивлением прочитала точку зрения( не знаю, правда или придумали?), что родственники Левитана, после его смерти продавая картины Левитана, за некоторые выдали... картины Кувшинниковой. Она ведь неожиданно скоро после смерти Левитана умерла...

В правой части этого зала есть своеобразный мемориальный уголок.

К сожалению, там установлены ограничения, не позволяющие близко подходить к экспонатам.

Как известно, первые личные вещи художника появились в музее в середине 80-х годов прошлого века.

Над столом висит портрет неизвестного художника С. Кувшинниковой, на стенах много фотографий известных людей той эпохи, когда творил Левитан, с котрыми его связала судьба, а самое ценное тут - шкаф и стол из московской мастерской Левитана и подлинный мольберт художника, он рядом со шкафом:

По лестнице, которая, вдуматься только, помнит шаги пейзажиста и его друзей( мы с племянницей тут по очереди сфотографировались):

Мне очень понравилось, что в отличие от музея А. Морозова здесь предваряет осмотр помещений отличная исчерпывающая информация для туристов.

Приглашаю и вас почитать ее, а потом посмотреть фотографии интерьеров:

опирались на воспоминания внучки купца Солодовникова.

Как же здорово, что этот дом сохранился! С удивлением узнала, что раньше он был трехэтажным. Когда на Волге строили плотину, то в отличие от Юрьевца, здесь не было затопления, просто набережную подняли и укрепили, в связи с чем бывший первый этаж дома оказался под землей.

Гуляя по дому, заглядывая в окна, мы видели с одной стороны Волгу, вдохновившую гения пейзажа на создание многих полотен, а с другой стороны церквушку на горе Левитана, привлекшую их внимание в той поездке 1888 года, заставившую остановиться, выйти и остаться.

Возможно, что сам того не осознавая, художник вытянул у судьбы счастливый билет, позволивший ему получить толчок к всемирной известности, а заодно и прославить этот маленький городок, ставший с тех пор Меккой для художников.

Именно здесь, в Плесе, виды природы в котором и сейчас считаются непревзойденными по красоте на всей Волге, неудивительно, что они поразили и воображение художника, благодаря С. Кувшинниковой, ставшей ему опорой ( удивительно, есть мужчины, которые сами не могут быть опорой, а которым, наоборот, требуется опора - к последнему типу и относился Левитан), Левитан пребразился. В письме к А. Чехову

он писал, что " я никогда еще так не любил природу...", а тот в ответ ему, вечному меланхолику, говорил о том, что в его пейзажах "появилась улыбка".

Это подтверждала в своих воспоминаниях и С. Кувшинникова, в которых несмотря на горькое для нее расставание с художником, не исказила его образ, утверждавшая, что изменение его настроения в этот год как раз и отразилось на его картинах. На картинах художника удивительным образом заиграл солнечный свет, такой притягательный и завораживающий, действительно, заставляющий улыбнуться, порадоваться! А ведь за год до этого Волга его не очаровала...

Но, согласитесь, любить природу и одновременно гениально ее воспевать в своих творениях, это не одно и то же. Очень емко об этом сказал один из моих любимых(их очень много, ибо они разные) поэтов Николай Заболоцкий:

"В очарованьи русского пейзажа

Есть подлинная радость, но она

Открыта не для каждого и даже

Не каждому художнику видна…".

Левитану это было дано! Но чтобы такая данность проявилась, все-таки нужны условия. И именно в эти годы, когда и встреча с С. Кувшинниковой состоялась, и чудесная остановка в Плесе, завлекавшим их сюда несколько лет подряд, художник был спокоен, счастлив, мог ни о чем, кроме творчества не думать, и начался взлет его творчества.

Знаю, что иногда проскальзывает сравнение этого периода жизни художника с "Болдинской осенью" у А. Пушкина. Я согласна. Вдуматься только: за три лета пребывания в Плесе, свыше 200 работ!

Проплывая на прогулочном катере в 2015 году по Волге, я подумала, что примерно так

на фоне Варваринской церкви могли увидеть церквушку на холме Левитан со спутниками в тот далекий год, такой счастливый для Плеса и его судьбы:

Благодаря Левитану на рубеже 19-20 веков Плес и его окрестности стали притягательными для отдыха русской интеллигенции. И эта тенденция жива до сих пор.

Разумеется, что нам очень захотелось подняться на гору Левитана.

У нас была распечатанная карта, поэтому быстро сообразили, что при выходе из ворот музея надо повернуть направо и буквально через несколько десятков шагов увидим подъем в горку по улице Кирова на так назывемую "Тропу Левитана", который через некоторое время переходит в очень удобную лестницу. По ней не спеша, отдыхая на удобных скамейках на плошадках лестницы, мы поднялись на бывшую Петропавловскую гору, с момента открытия музея носящую имя горы Левитана.

Разумеется, эта лестница создана для удобства туристов. Сто с лишним лет назад ее не было и Левитану приходилось забираться на гору по отлогому склону, что не так то и просто, но желание найти великолепный обзор стоило этого, да и был Левитан охотником, это не стоит забывать!

На обратном пути мы зашли на эту площадку, я сделала фотографии этого места с разных ракурсов. При желании вы их варианты без труда найдете в отзывах о Плесе.

Идти по полю показалось неудобным, поэтому приблизила ее объективом, а вот травы

раздвинуть не смогла.

На картине изображена деревянная Петропавловская церковь, которую ( в первом зале музея я уже показывала) рисовал И. Левитан, она стояла на этой горе, и позднее этюд использовал при создании картины "Над вечным покоем".

Знаю, сама в молодые годы была такой, что многие, увидев эту церковь, думают, что она "та самая", которая стояла на Петропавловской горе скорее всего еще с 16 века. Увы, судьбы деревянных строений часто трагичнее, чем каменных.

Петропавловская церковь сгорела в начале 20 века, на месте был построен каменный храм, была и колокольня, но за годы советской власти все было уничтожено или разорено.

Вскоре после открытия музея Левитана на гору Левитана был перевезена очень похожая

на прежний деревянный храм чудом сохранившаяся церковь из Ильинского района Ивановской области. Она была построена несколько позднее, в конце 17 века. Вот ее -то мы и видим. Конечно, были проведены необходимые реставрационные работы.

Я же была потрясена внутреннним интерьером, он для меня оказался полной неожиданностью. Так и не вспомнила, видела ли я где до этого деревянный резной иконостас?

Тут все из дерева! Даже иконы!

Все думала, какие фото из отзыва удалить из-за ограничений их размещения по количеству, что бы их показать, но увы... Лучше, когда окажетесь там, то помните, что надо обязательно заглянуть внутрь, чтобы восхититься. Есть там иконы и Сергия Радонежского, и великомученика Пантелеимона.

А ведь это этот иконостас из категории "новоделов", лет 10 назад создан, но как прекрасен! К сожалению, иконостас в перевезенной сюда церкви не сохранился.

Жалею, что об интерьере храма я не слышала раньше, а то будучи в Москве, в Третьяковской галерее, обязательно поискала бы работы и Левитана, и Кувшинниковой, которые в своих этюдах оставили память об интерьерах этой церкви. Значит, необычный был интерьер, раз он поразил воображение художников, а потом и самого Третьякова, понимавшего ценность отбираемых для галереи произведений.

Когда на горе Левитана устанавливали Воскресенскую церковь, то и древний погост привели в порядок.

Кладбище здесь, вероятно, тоже возникло не позднее 17 века, скорее всего раньше, естественно на могилах кресты разрушились либо были утеряны, и тогда здесь вновь установили деревянные и металлические кресты по образцам крестов тех далеких времен.

Обратно мы спустились тем же путем. Попутно думали, но так ничего и не придумали, почему же деревянную лестницу не спустили ниже? Однозначно, что в плохую погоду туда следует идти в удобной обуви. И даже в хорошую. Летом 2017 года я случайно оказалась там, на плесских откосах, в босоножках, правда, на другой тропинке, но это сути не меняет. Подниматься в них- куда ни шло, но вот спускаться... отдельная песня!

Музей Левитана нам очень понравился. Невероятно душевный, в нем чувствуется аура пребывания Левитана и его друзей, дух творчества художников. Здесь работают увлеченные люди, благодаря их труду, любой посетитель получает интересную информацию о жизни и творчестве художника и, уверена, впечатления от посещения музея надолго остаются в закромах памяти.

Если вы не поклоннники творчества художника, самостоятельно не пытались вникнуть в перипетии жизни его короткой, но бурной, понять его противоречивую натуру, то, конечно, надо брать экскурсию.

Если же вас интересуют только картины, то их можно посмотреть и самостоятельно с учетом возможностей современных технологий и сопроводительных информационных материалов.

Посетить музей однозначно советую!

| Время использования | Периодически весь период существования музея |

| Стоимость | 120 ₽ |

| Год посещения | 2021 |

| Страна | Россия |

| Регион (край, область, штат) | Ивановская область |

| Район | Приволжский район |

| Город или поселок | Плёс |

| Улица | Луначарского |

| Дом № | 4 |

| Общее впечатление | " Я никогда еще так не любил природу..." ( из письма И. Левитана А.Чехову) |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву73

Такое все родное и душевное!

А мы на горе Левитана так и не побывали

Увидела в отзыве Плес, прочувствовала атмосферу тех мест…

Спасибо!

Как бы хотелось попасть в этот музей под открытым небом.