Отзыв: Выставка "Большие картины" в Конюшенном ведомстве (Россия, Санкт-Петербург) - Умом Россию не понять...

Достоинства: некоторые картины не выставлялись несколько десятков лет

Недостатки: в зале пахнет краской:))

Добрый день!

Спешу поделиться своими впечатлениями о выставке "Большие картины", проводящейся в Конюшенном ведомстве с 26 мая по 31 августа этого года.

Сразу объясню, где вход (на фото между двух плакатов), так как мы с друзьями блуждали некоторое время в замешательстве, выйдя к Конюшенному ведомству со стороны Большой Конюшенной улицы. Зашли даже в Церковь Спаса Нерукотворного Образа, находящейся в центральной, купольной части здания ведомства (здесь отпевали А. С. Пушкина 1 февраля 1837 года, а также служили панихиду 22.02.1857 по скончавшемуся в Берлине М. И. Глинке):

Вход оказался с правого торца здания, со стороны Ново-Конюшенного моста. По диагонали от входа расположен Собор "Спас на крови":

Вход на выставку платный: 200 рублей для взрослых (для пенсионеров - 50 рублей), для студентов и школьников - 100 рублей. Выставка открыта для посетителей с 11 до 19 часов ежедневно.

Экспозиция располагается в двух залах.

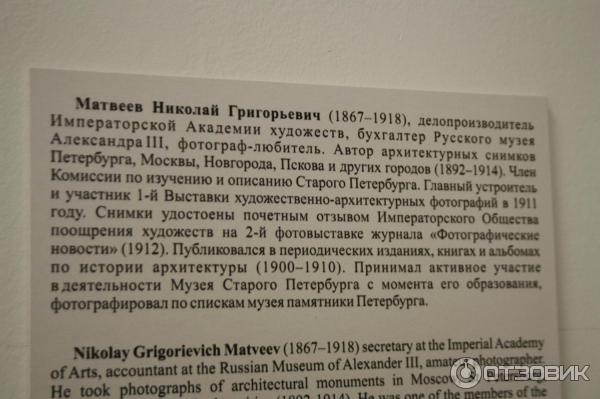

Первый зал представляет собой небольшую светлую комнату, он посвящен истории здания Конюшенного ведомства. Здесь по стеклом на стенах висят снимки различных годов 20 века, по которым можно судить, как здание выглядело в различные периоды истории России. Есть также информация об авторах этих работ.

Или, например, есть фотография, как выглядело здание ведомства в 40-е годы прошлого века. Фотография сделана в 1948 году неизвестным художником:

А вот так здание выглядело в годы Великой Отечественной Войны:

Теперь немного истории:)).

Здание Конюшенного ведомства (каким мы его знаем сегодня) построено в стиле позднего классицизма, его длина составляет порядка 250 метров.

Строительство первого здания велось порядка 14 лет: с 1720 по 1734 годы. Проектные и строительные работы осуществлялись под руководством швейцарского архитектора Н. Ф. Гербеля. На завершающей стадии в строительстве участвовал и архитектор М. Г. Земцов. Петр Первый, будучи во Франции в 10-х годах 18 века увидел подобное здание при Королевском дворце и решил построить с Санкт-Петербурге такое же для размещения лошадей и карет. Тогда здание по свидетельствам современников имело форму шестигранника. В конюшнях содержали чуть больше 300 каретных и верховых лошадей. Стойла для них располагались на первых этажах. Здесь же были каретные сараи, и помещения для ремесленников, работающих на конюшнях. На вторых этажах хранили седла и упряжи.

Через два года после завершения строительства над воротами была построена деревянная Конюшенная церковь, которую освятили в честь Спаса Нерукотворного. Через 10 лет был заложен постоянный каменных Храм.

В начале 19 века здание было перестроено по проекту архитектора В. П. Стасова в стиле классицизма. Новые строения были оснащены техническими новшествами того времени. Здание было оснащено техническими новшествами того времени, подача воды, например, осуществлялась паровой машиной. Был также возведен манеж, строительство которого планировалось во времена Елизаветы Петровны, но не было осуществлено.

В середине 19 века был расширен и частично перестроен церковный корпус, позднее были изменены фасады (архитектор Г. Ф. Гросс).

В 1917 году в здании была расквартирована 4-я рота Павловского полка. В 1923 году сожжен церковный архив, а церковь закрыта.

В советское время в здании размещались различные учреждения (например, гараж Управления Министерства внутренних дел).

В 1991 году Храм Спаса Нерукотворного Образа возвращен верующим.

В 2010 стартовал проект про созданию в бывшем Конюшенном ведомстве современного отеля, но "что-то пошло не так":))... и проект не был осуществлен, и в 2016 году договор аренды с компанией-девелопером был расторгнут, а в 2017 году Конюшенное ведомство передано Государственному Музею истории Санкт-Петербурга.

Могу сказать, что внешне здание выглядит пока неприглядно. Ведутся реставрационные работы, стены корпусов одеты в леса.

На фотографии вверху можно увидеть не отреставрированную часть здания. Вход же на выставку привели в порядок, колонны белые, стены чистые:)).

В выставочных залах проведены ремонтные работы. Там чисто и пока сильно пахнет краской, это чувствуется прямо от входа:)). Этот "аромат" смешивается с ароматом лилий, которые стоят у входа во второй выставочный зал. Честно говоря, после осмотра картин, я уже стала сомневаться, пахнет ли краской, а не лилиями, настолько сильный аромат они источают:)). С другой стороны лестницы еще один такой же букет:):

Итак, большие картины:)).

Их 19. Все они выставлены в огромном зале. Судите сами:

Сразу оговорюсь. Выставленные здесь работы настолько разные, интересные и представляющие разные эпохи, что сложно вкратце написать об этой выставке. Хочется углубиться в творчество каждого представленного здесь художника, потому что это стоит того! Но не могу:((. Поэтому призываю самостоятельно поискать информацию о художниках и посмотреть другие их работы в интернете! Почитайте также про Павла Николаевича Филонова (1883 - 1941), работы учеников которого Вы сегодня увидите в моем отзыве, если вдруг Вы о нем не слышали. Это талантливый человек с трагической судьбой.

Свой рассказ я начну с двух картин, которые мне очень понравились.

Первая хорошо мне известна с детства. Это мозаичное панно "Победа". Оно размещено в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы.

На выставке представлен эскиз картона в натуральную величину для нее. Здесь картина состоит из трех частей, а в памятном зале это одно большое панно. Видно, что центральная часть выдвинута вперед, а боковые части находятся с двух сторон на небольшом расстоянии. Между боковых картин находится вход в небольшой зал с экраном, на котором демонстрируются другие работы представленных на выставке художников:

Я также сфотографировала отдельные детали, чтобы можно было лучше ощутить "настроение" картины. Меня поразила белизна цветов. Она, как мне кажется, подчеркивает важность этого События.

Лица солдат затемнены, опалены войной, их почти не видно:

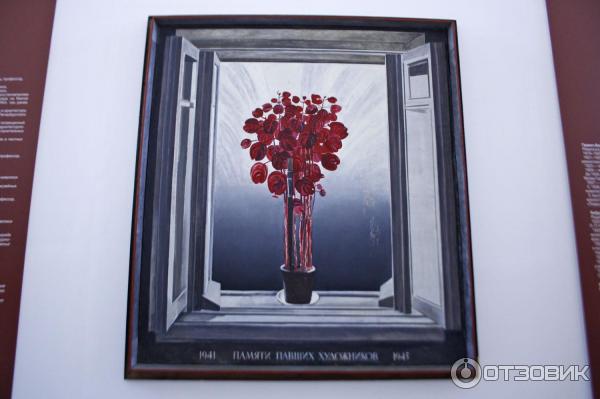

С обратной стороны центральной части панно висит картина "Памяти павших художников" Автор Яковлев А. А., 1970, масло, холст, 177х157 см.:

Продолжая тему той войны представлю еще две картины.

Это работы с одинаковым названием "Оборона Ленинграда" кисти Владимира Серова (помните его "Ходоков у Ленина" или "В Смольном"?:)) и Николая Корчагина.

Полотна выставляются впервые. Раньше (до 1993 года) они украшали фризы Советского зала Мариинского дворца и были специально написаны для этого зала в 40-х годах прошлого века. Но в связи с веяниями времени были демонтированы (такое объяснение я нашла на плакате на стене). Если честно, я не согласна, что такую картину надо было демонтировать. Она отображает страницу истории, о которой нельзя забывать. В Мариинском дворце с 1994 года расположено Законодательное собрание Санкт-Петербурга (ЗаКС), и нашим депутатам, как раз, бы и надо почаще напоминать, какой ценой мы получили мирное небо над головой. Надеюсь, что на месте "Обороны Ленинграда" не висит какая-нибудь дорогущая "Бирюзовая Мэрилин" или "Флаг":)).

Итак,

"Оборона Ленинграда" (1), масло холст, 157х843 см

На таких картинах, конечно, хочется рассматривать лица, они прекрасно "прописаны".

И еще одна "Оборона Ленинграда", холст, масло, 159х861 см.:

Еще две картины Серова В. А. из Мариинского дворца, посвященные различным эпохам:

А эту картину после развенчания "культа личности" хотели уничтожить в 60-х годах 20 века, но что-то помешало:)).

"Под знамененм Ленина, под водительством Сталина, вперед к Победе!", холст, масло, конец 40-х, 300х500см.:

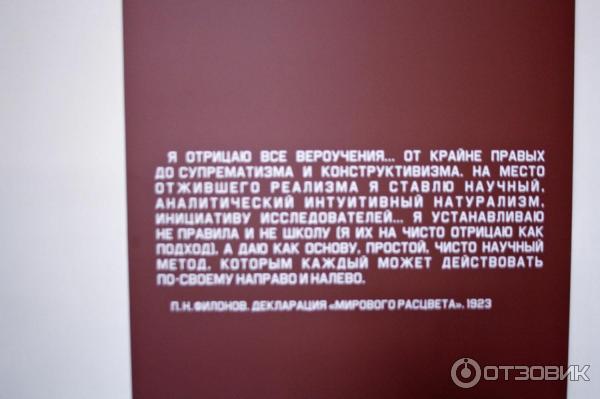

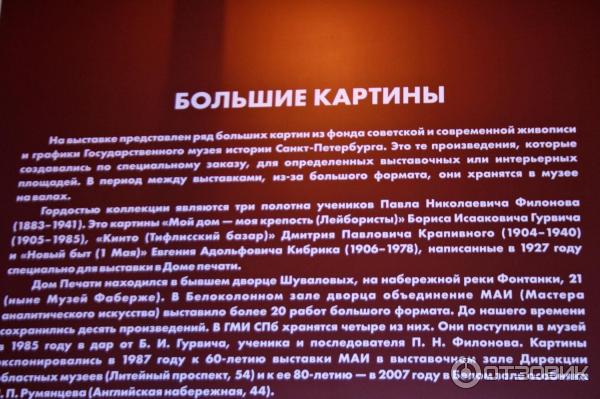

Далее я хочу представить две картины (третью не получилось качественно снять:((), которые, как гласил плакат на стене, представляют гордость коллекции. Это полотна учеников Павла Николаевича Филонова, одного из ведущих художников русского авангарда, создателя собственной художественной школы. Он собрал вокруг себя группу единомышленников, которые называли себя "Мастера аналитического искусства" (МАИ).

Д. П. Крапивный (1900-1940) (русский, советский художник-авангардист и график), "Кинто (Тифлисский базар)", 1927, холст, масло, 415х285 см:

Дмитрий Павлович Крапивный был также учеником и Михаила Васильевича Матюшина, о котором я писала в отдельном отзыве о "Музее петербургского авангарда".

Могу сказать, что я сначала совсем не обратила внимания на эту картину. Но потом, после осмотра всех картин я вернулась к ней и долго рассматривала детали. Очень интересная техника и сочетание цветов. И очень реалистично для авангардиста:)).

Картину самого успешного из учеников Павла Филонова Евгения Кибрика (1906 - 1978) "Новый быт" мне не удалось качественно сфотографировать. После ухода от Филонова он стал известным иллюстратором. Многие, наверняка, помнят его иллюстрации к повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба".

Третья из упомянутых выше картин принадлежит кисти Бориса Исааковича Гурвича (1905 - 1985). Это "Мой дом - моя крепость (Лейборитсы)", 1927, холст, масло, 413х289 см:

Вот его фрагменты:

Не знаю, почему, но на ум пришло стихотворение С. Маршака, вернее, его перевод, про Робина-Бобина:)).

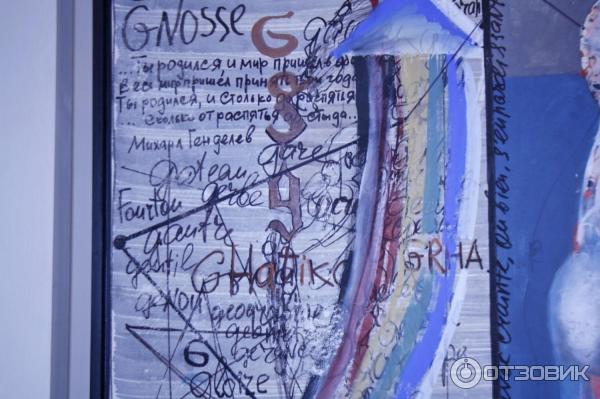

И в заключении представляю две картины художника-нонконформиста Юрия Ивановича Жарких (род.1938), который в настоящее время живет во Франции. Картины написаны по мотивам стихов ленинградских поэтов Владимира Эрля (род.1947) и Виктора Кривулина (1944 - 2001)

OBSCURITE OUVERTURE, из серии "Алфавит поэта", 1995 - 2002, холст, темпера, 162х272

GOLGOTHA, из серии "Алфавит поэта", 1995 - 2002, холст, темпера, 162х272

Рекомендовать ли эту выставку? Да, я рекомендую ее. Здесь представлены картины, которые не выставлялись десятилетиями. Кроме того, они все принадлежат кисти ярких представителей своего времени. И если Вы интересуетесь живописью, их просто необходимо увидеть в реальности:)).

Уверена, что многие откроют для себя новые имена, как это было и со мной:)).

О режиме работы выставочных залов и о стоимости входных билетов я написала в начале отзыва.

Желаю всем отличного настроения, творческого вдохновения и

Благодарю за внимание!

Спешу поделиться своими впечатлениями о выставке "Большие картины", проводящейся в Конюшенном ведомстве с 26 мая по 31 августа этого года.

Сразу объясню, где вход (на фото между двух плакатов), так как мы с друзьями блуждали некоторое время в замешательстве, выйдя к Конюшенному ведомству со стороны Большой Конюшенной улицы. Зашли даже в Церковь Спаса Нерукотворного Образа, находящейся в центральной, купольной части здания ведомства (здесь отпевали А. С. Пушкина 1 февраля 1837 года, а также служили панихиду 22.02.1857 по скончавшемуся в Берлине М. И. Глинке):

Вход оказался с правого торца здания, со стороны Ново-Конюшенного моста. По диагонали от входа расположен Собор "Спас на крови":

Вход на выставку платный: 200 рублей для взрослых (для пенсионеров - 50 рублей), для студентов и школьников - 100 рублей. Выставка открыта для посетителей с 11 до 19 часов ежедневно.

Экспозиция располагается в двух залах.

Первый зал представляет собой небольшую светлую комнату, он посвящен истории здания Конюшенного ведомства. Здесь по стеклом на стенах висят снимки различных годов 20 века, по которым можно судить, как здание выглядело в различные периоды истории России. Есть также информация об авторах этих работ.

Или, например, есть фотография, как выглядело здание ведомства в 40-е годы прошлого века. Фотография сделана в 1948 году неизвестным художником:

А вот так здание выглядело в годы Великой Отечественной Войны:

Теперь немного истории:)).

Здание Конюшенного ведомства (каким мы его знаем сегодня) построено в стиле позднего классицизма, его длина составляет порядка 250 метров.

Строительство первого здания велось порядка 14 лет: с 1720 по 1734 годы. Проектные и строительные работы осуществлялись под руководством швейцарского архитектора Н. Ф. Гербеля. На завершающей стадии в строительстве участвовал и архитектор М. Г. Земцов. Петр Первый, будучи во Франции в 10-х годах 18 века увидел подобное здание при Королевском дворце и решил построить с Санкт-Петербурге такое же для размещения лошадей и карет. Тогда здание по свидетельствам современников имело форму шестигранника. В конюшнях содержали чуть больше 300 каретных и верховых лошадей. Стойла для них располагались на первых этажах. Здесь же были каретные сараи, и помещения для ремесленников, работающих на конюшнях. На вторых этажах хранили седла и упряжи.

Через два года после завершения строительства над воротами была построена деревянная Конюшенная церковь, которую освятили в честь Спаса Нерукотворного. Через 10 лет был заложен постоянный каменных Храм.

В начале 19 века здание было перестроено по проекту архитектора В. П. Стасова в стиле классицизма. Новые строения были оснащены техническими новшествами того времени. Здание было оснащено техническими новшествами того времени, подача воды, например, осуществлялась паровой машиной. Был также возведен манеж, строительство которого планировалось во времена Елизаветы Петровны, но не было осуществлено.

В середине 19 века был расширен и частично перестроен церковный корпус, позднее были изменены фасады (архитектор Г. Ф. Гросс).

В 1917 году в здании была расквартирована 4-я рота Павловского полка. В 1923 году сожжен церковный архив, а церковь закрыта.

В советское время в здании размещались различные учреждения (например, гараж Управления Министерства внутренних дел).

В 1991 году Храм Спаса Нерукотворного Образа возвращен верующим.

В 2010 стартовал проект про созданию в бывшем Конюшенном ведомстве современного отеля, но "что-то пошло не так":))... и проект не был осуществлен, и в 2016 году договор аренды с компанией-девелопером был расторгнут, а в 2017 году Конюшенное ведомство передано Государственному Музею истории Санкт-Петербурга.

Могу сказать, что внешне здание выглядит пока неприглядно. Ведутся реставрационные работы, стены корпусов одеты в леса.

На фотографии вверху можно увидеть не отреставрированную часть здания. Вход же на выставку привели в порядок, колонны белые, стены чистые:)).

В выставочных залах проведены ремонтные работы. Там чисто и пока сильно пахнет краской, это чувствуется прямо от входа:)). Этот "аромат" смешивается с ароматом лилий, которые стоят у входа во второй выставочный зал. Честно говоря, после осмотра картин, я уже стала сомневаться, пахнет ли краской, а не лилиями, настолько сильный аромат они источают:)). С другой стороны лестницы еще один такой же букет:):

Итак, большие картины:)).

Их 19. Все они выставлены в огромном зале. Судите сами:

Сразу оговорюсь. Выставленные здесь работы настолько разные, интересные и представляющие разные эпохи, что сложно вкратце написать об этой выставке. Хочется углубиться в творчество каждого представленного здесь художника, потому что это стоит того! Но не могу:((. Поэтому призываю самостоятельно поискать информацию о художниках и посмотреть другие их работы в интернете! Почитайте также про Павла Николаевича Филонова (1883 - 1941), работы учеников которого Вы сегодня увидите в моем отзыве, если вдруг Вы о нем не слышали. Это талантливый человек с трагической судьбой.

Свой рассказ я начну с двух картин, которые мне очень понравились.

Первая хорошо мне известна с детства. Это мозаичное панно "Победа". Оно размещено в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы.

На выставке представлен эскиз картона в натуральную величину для нее. Здесь картина состоит из трех частей, а в памятном зале это одно большое панно. Видно, что центральная часть выдвинута вперед, а боковые части находятся с двух сторон на небольшом расстоянии. Между боковых картин находится вход в небольшой зал с экраном, на котором демонстрируются другие работы представленных на выставке художников:

Я также сфотографировала отдельные детали, чтобы можно было лучше ощутить "настроение" картины. Меня поразила белизна цветов. Она, как мне кажется, подчеркивает важность этого События.

Лица солдат затемнены, опалены войной, их почти не видно:

С обратной стороны центральной части панно висит картина "Памяти павших художников" Автор Яковлев А. А., 1970, масло, холст, 177х157 см.:

Продолжая тему той войны представлю еще две картины.

Это работы с одинаковым названием "Оборона Ленинграда" кисти Владимира Серова (помните его "Ходоков у Ленина" или "В Смольном"?:)) и Николая Корчагина.

Полотна выставляются впервые. Раньше (до 1993 года) они украшали фризы Советского зала Мариинского дворца и были специально написаны для этого зала в 40-х годах прошлого века. Но в связи с веяниями времени были демонтированы (такое объяснение я нашла на плакате на стене). Если честно, я не согласна, что такую картину надо было демонтировать. Она отображает страницу истории, о которой нельзя забывать. В Мариинском дворце с 1994 года расположено Законодательное собрание Санкт-Петербурга (ЗаКС), и нашим депутатам, как раз, бы и надо почаще напоминать, какой ценой мы получили мирное небо над головой. Надеюсь, что на месте "Обороны Ленинграда" не висит какая-нибудь дорогущая "Бирюзовая Мэрилин" или "Флаг":)).

Итак,

"Оборона Ленинграда" (1), масло холст, 157х843 см

На таких картинах, конечно, хочется рассматривать лица, они прекрасно "прописаны".

И еще одна "Оборона Ленинграда", холст, масло, 159х861 см.:

Еще две картины Серова В. А. из Мариинского дворца, посвященные различным эпохам:

А эту картину после развенчания "культа личности" хотели уничтожить в 60-х годах 20 века, но что-то помешало:)).

"Под знамененм Ленина, под водительством Сталина, вперед к Победе!", холст, масло, конец 40-х, 300х500см.:

Далее я хочу представить две картины (третью не получилось качественно снять:((), которые, как гласил плакат на стене, представляют гордость коллекции. Это полотна учеников Павла Николаевича Филонова, одного из ведущих художников русского авангарда, создателя собственной художественной школы. Он собрал вокруг себя группу единомышленников, которые называли себя "Мастера аналитического искусства" (МАИ).

Д. П. Крапивный (1900-1940) (русский, советский художник-авангардист и график), "Кинто (Тифлисский базар)", 1927, холст, масло, 415х285 см:

Дмитрий Павлович Крапивный был также учеником и Михаила Васильевича Матюшина, о котором я писала в отдельном отзыве о "Музее петербургского авангарда".

Могу сказать, что я сначала совсем не обратила внимания на эту картину. Но потом, после осмотра всех картин я вернулась к ней и долго рассматривала детали. Очень интересная техника и сочетание цветов. И очень реалистично для авангардиста:)).

Картину самого успешного из учеников Павла Филонова Евгения Кибрика (1906 - 1978) "Новый быт" мне не удалось качественно сфотографировать. После ухода от Филонова он стал известным иллюстратором. Многие, наверняка, помнят его иллюстрации к повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба".

Третья из упомянутых выше картин принадлежит кисти Бориса Исааковича Гурвича (1905 - 1985). Это "Мой дом - моя крепость (Лейборитсы)", 1927, холст, масло, 413х289 см:

Вот его фрагменты:

Не знаю, почему, но на ум пришло стихотворение С. Маршака, вернее, его перевод, про Робина-Бобина:)).

И в заключении представляю две картины художника-нонконформиста Юрия Ивановича Жарких (род.1938), который в настоящее время живет во Франции. Картины написаны по мотивам стихов ленинградских поэтов Владимира Эрля (род.1947) и Виктора Кривулина (1944 - 2001)

OBSCURITE OUVERTURE, из серии "Алфавит поэта", 1995 - 2002, холст, темпера, 162х272

GOLGOTHA, из серии "Алфавит поэта", 1995 - 2002, холст, темпера, 162х272

Рекомендовать ли эту выставку? Да, я рекомендую ее. Здесь представлены картины, которые не выставлялись десятилетиями. Кроме того, они все принадлежат кисти ярких представителей своего времени. И если Вы интересуетесь живописью, их просто необходимо увидеть в реальности:)).

Уверена, что многие откроют для себя новые имена, как это было и со мной:)).

О режиме работы выставочных залов и о стоимости входных билетов я написала в начале отзыва.

Желаю всем отличного настроения, творческого вдохновения и

Благодарю за внимание!

| Стоимость | 200 ₽ |

| Год посещения | 2017 |

| Страна | Россия |

| Регион (край, область, штат) | Санкт-Петербург |

| Город или поселок | Санкт-Петербург |

| Улица | Конюшенная площадь |

| Дом № | 1 |

| Общее впечатление | Умом Россию не понять... |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву40

И " Тифлисский базар" зацепил !

Честно говоря военная тематика в полотнах выполненная в духе "кирпичных лиц" поднаторела ! И блаженства особого не принесла ! В изложении войны на холстах я люблю детали : изможденные руки , глаза … А строй солдат с каменными лицами … На смотрелся !

А выставка классная !!! Вот белая зависть моя растёт !!! Спасибо тебе Татьяна !

Относительно "кирпичных лиц", да согласна. Но это история. К тому же, например к творчеству Владимира Серова можно по-разному относиться, но в таланте ему точно не откажешь. Но на выставке, конечно, представлены не самые сильные его работы.

Мне тоже "Базар" понравился. И Гурвич. Здесь есть, над чем поразмышлять.

Относительно работ Жарких я сначала впала в ступор, но, когда прочитала, что картины по мотивам стихов, меня отпустило:)).