Отзыв: Речной круиз на теплоходе "Петр Чайковский" (Россия, Санкт-Петербург) - Спокойный, комфортабельный отдых.

Достоинства: Интересные экскурсии по красивым историческим местам.

Недостатки: Дорогое удовольствие.

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Сегодня я хочу рассказать вам о речном круизе по маршруту Санкт-Петербург – Москва, который мы совершили этим летом этого года.

Пять лет назад мы уже плавали по Волге из Нижнего Новгорода до Тольятти и обратно, и нам такое путешествие очень понравилось. Речной круиз неспешный и комфортный вариант отдыха. С тех пор прошло уже немало времени, и нам снова захотелось отдохнуть на реке.

Но недаром говорят, что нельзя вступить в одну реку дважды, вот и мы начали присматривать речной круиз, но с другим маршрутом. В результате остановились на путешествии по маршруту Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы - Ярославль – Углич – Москва на комфортабельном теплоходе "Петр Чайковский".

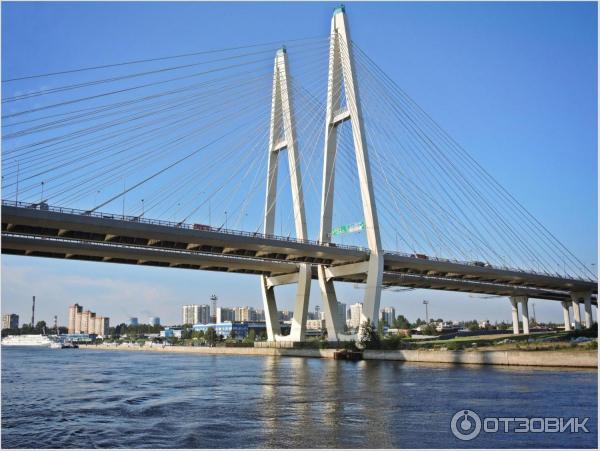

Наш круиз, как следует из его названия, начинался в Санкт-Петербурге.

На Соляном причале Уткиной заводи нас ожидал красавец теплоход. Отправление было заявлено в 19:00, но теплоход почему-то отошел от пристани на час раньше. Хорошо хоть мы имеем привычку, приходить всюду загодя. Но это не слишком приятная мелочь не испортила начало нашего путешествия.

На протяжении своего маршрута теплоход делает пять остановок, на каждой из которых для пассажиров приготовлены 3-4 часовые экскурсионные программы. Естественно, интересных мест на пути гораздо больше, и поэтому стоянки у разных судоходных компаний и теплоходов различаются. Лично я выбирал круиз, в программе которого было бы посещение Кижей и Ярославля. Именно их мне хотелось посетить в первую очередь.

Хотя, путевку мы взяли на самую середину лета, все равно сильно переживали за погоду, да еще беспокойное Ладожское озеро не подарок. Сильный ветер и волнение на нем не такая уж и редкость.

По своим размерам Ладожское озеро занимает первое место среди европейских озер. При этом Ладога озеро северное и характер у него суровый. Часто срывающиеся ветра разгоняют на озере такую волну, что даже на большом теплоходе идти по Ладоге в шторм хорошего мало.

В деревне чего только нет. Здесь можно отведать традиционные русские блюда, покататься на лошадях, пострелять из лука, принять участия в мастер-классах по народным ремеслам.

Большинство расписных деревянных строений это новодел. Но есть и небольшая часть настоящих домов, привезенных из вымирающих Архангельских деревень. Именно в них находятся мастерские народных промыслов и мастера изготавливают красивые вещи, иногда прямо за прилавком. Так что здесь есть, на что посмотреть и даже потрогать руками.

И самым большим разочарованием стала вот эта картина: главный и самый знаменитый храм Кижского заповедника Преображенский собор стоял в лесах – шла очередная плановая реставрация.

Остров недаром называют заповедником деревянного зодчества. Практически все на нем сделано из дерева – и храмы, и мельница, и дома и даже тротуары.

Очень мне понравилась наш экскурсовод – человек неравнодушный и любящий свою работу. Она так интересно рассказывала о том, как реставрируется Покровский собор, даже демонстрировала, как кроют купола лемехом – специальными осиновыми дощечками.

Да и вообще в этом музее под открытым небом работают энтузиасты своего дела. Посмотрите на фотографию внизу. Когда мы были в Кижах, так как раз проходила этнографическая акция «Большая стирка» Сотрудницы музеев из Карелии и Вологодской области, которые работают там летом, по старинным технологиям стирали одежду и половики. Вручную без современных порошков, только с помощью щелока и трудолюбивых рук, а полоскали вообще в озере, причем босиком. И хотя погода стояла теплая, вода в озере по северному холодна. Меня очень привлекла эта атмосфера увлеченности своим делом и отсутствие коммерции на острове. А несколько сувенирных магазинчиков дополняют музей-заповедник и не идут ни в какое сравнение с разгулом торговли в Мандрогах.

Говорят, что нет ничего более приятного, чем смотреть на текущую воду, горящий огонь, и как кто-то другой работает. Вот и мы любили посидеть на верхней палубе. Жена с книгой, а я с камерой. Воды вокруг более чем достаточно. Ведь Онежское озеро тоже не маленькое и по своим размерам находится на втором месте сразу за Ладожским. Берегов практически не видно, так что порой казалось, что мы находимся в море. Однако, все хорошо не бывает и через пару часов, красивый, но однообразный пейзаж мне уже поднадоел, и захотелось снова вернуться в реку.

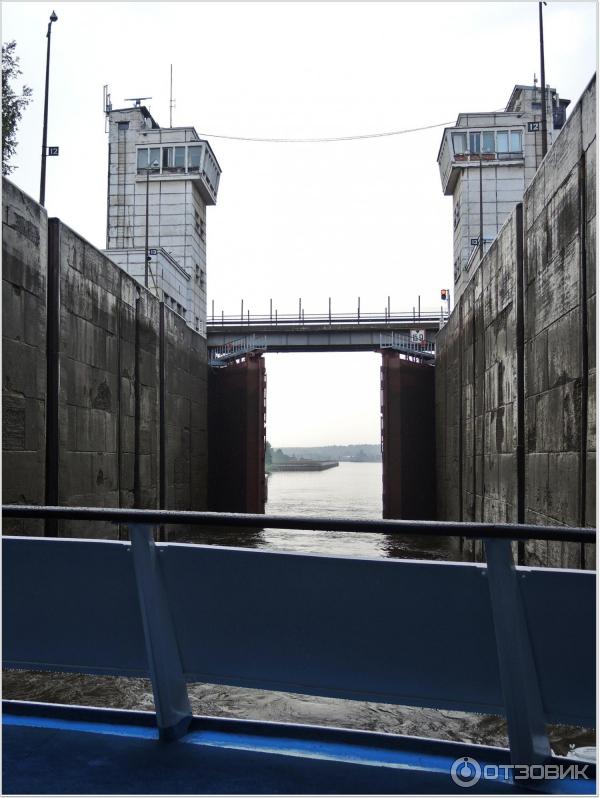

Проход через столь серьезное гидротехническое сооружение, особенно по началу, вызывает бурю эмоций. Обращает на себя внимание мастерство судоводителей: шлюз настолько узкий, что расстояние от бортов корабля до стен шлюза получается не больше метра. Как ювелирно капитан ухитряется вписать такую громадину в игольное ушко!

При подъеме сначала корабль заходит в мрачное, бетонное ущелье. А когда ворота закрываются, ощущаешь себя маленьким беззащитным человечком среди нависающих стен.

Основной достопримечательностью города является Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Музей возник на месте Кирилло-Белозерский монастыря. В начале двадцатых годов прошлого века.

Основанный в четырнадцатом веке монастырь за свою историю служил не только военным форпостом на северных торговых путях, но и являлся местом ссылки неугодных тогдашней власти людей. Это сейчас: провинился, тебя в отставку или на пенсию. А раньше за вину могли и голову с плеч снять, а могли и «помиловать» - отправить в ссылку на страшное Белоозеро в монастырь с очень строгим общежительским уставом.

Главный храм монастыря Успенский собор - его зеленый купол возвышается практически над всеми строениями монастыря. Собор одноглавый, а остальные купола принадлежат множеству церквей и церквушек, прилепившихся к его стенам в память об упокоении здесь ссыльных знатных людей. Из-за них собор даже трудно разглядеть и оценить первоначальный архитектурный замысел.

Территорию монастыря окружают стены, даже два ряда стен. Внутренние пятиметровые помогли монастырю выдержать польскую осаду в семнадцатом веке. Наружные стены высотой 10 метров были выстроены спустя 30 лет после этой осады и ни разу не пригодились. Наверно, одним своим грозным видом отбили всякое желание нападать на монастырь. И до сих пор они потрясают своим величественным и грозным видом, хотя время немилосердно и к ним.

Зато музей крестьянского быта понравился чрезвычайно. Выше всяких похвал. «Предметы старины глубокой» таят в себе для современного городского жителя столько нового и интересного. Да еще к тому же роскошная выставка вологодского кружева.

Интересным было также и посещение музея иконописи, в котором находятся иконы не только из этого монастыря, но и привезенные из окрестностей.

Интересна история его названия. Город так был назван в честь стерляди – рыбы, подававшейся к царскому столу. Это даже отражено на гербе города – на нем изображены две стерлядки, в ознаменование того, что рыбы этой тут водилось великое множество. Но рыба вещь преходящая, исчезла рыба, и в советские времена город несколько раз переименовывали. И только в 90-х годах прошлого века городу вернули его старое название. Вот интересно, а рыба тоже вернулась?

В то время как теплоход проходил вдоль набережной я поневоле залюбовался открывающимися видами, особенно этим необычным строением, которое своим видом напоминает дворец. Раньше это было здание хлебной биржи, теперь в нем находится историко-архитектурный музей заповедник.

От всего ансамбля монастыря, привольно раскинувшегося на берегу Волги, буквально веет ощущением умиротворения.

Кстати во время экскурсии в рубку я узнал, что теплоход может на одной заправке совершить переход Питер-Москва-Питер. Так что нам с одной стороны повезло, что мы увидели кормление теплохода. А с другой, я бы лучше лишних полтора часа погулял по городу. Тем более что стоянка в Ярославле была не слишком длинной.

Согласитесь, запланированная четырехчасовая экскурсия это не слишком много на большой, старинный город. Тут только по набережной можно гулять очень долго, любуясь на старинные здания и купола церквей.

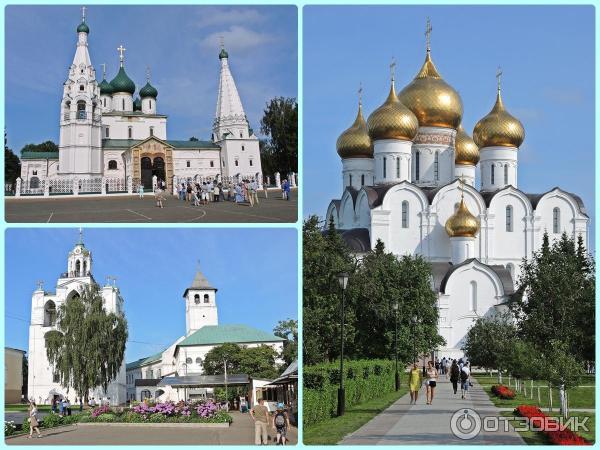

Первая остановка была на Советской площади, которая раньше называлась Ильинской в честь стоящей на ней красивейшей церкви Ильи Пророка. Пять изумрудных куполов венчают ассиметричное здание с галереями, колокольней и капеллой. При постройке церковь была расписана артелью костромских мастеров крупными цветами и травами. К сожалению, роспись не сохранилась и сейчас восстановлена только старинная побелка. Зато изразцы, которыми украшены не только парадный вход, но и ограда до сих пор радуют глаз своей праздничной яркостью.

Потом нас довезли до Успенского собора. Нынешний храм восстановлен на старом фундаменте, который уцелел после разрушения храма в 1937 году, по проекту архитектора Алексея Денисова. Как рассказала экскурсовод, денег хватило только на строительство и отделку храма, а вот на колокольню уже не осталось средств. Вот и висят пока колокола рядом на временных подставках.

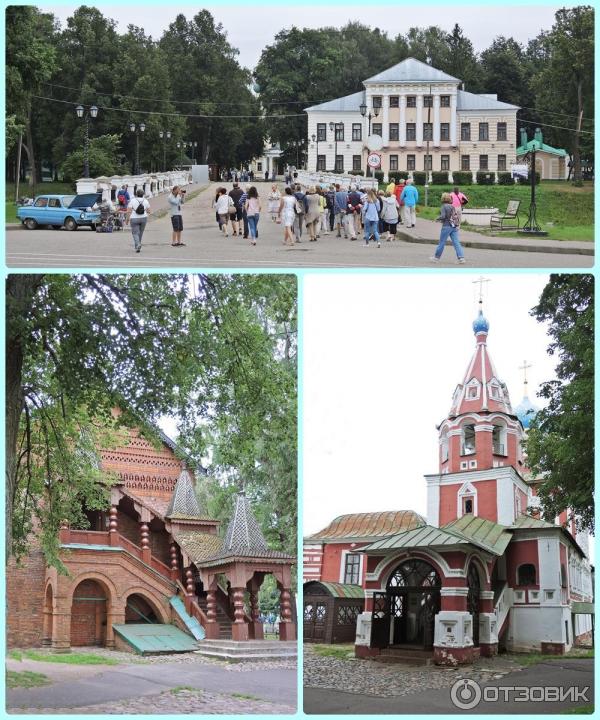

Следующая наша остановка была в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, расположенном на берегу реки Которосль на месте бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря в девятнадцатом веке. Рассказывать о богатейшей коллекции исторических и художественных предметов и экспозициях этого музея можно часами, но тогда я не уложусь ни в какие рамки – не то что отзыва, но даже и диссертации. Тем более что времени на осмотр этого интересного места нам было отведено очень мало.

А еще на бульваре установлен так называемый Демидовский столп в честь Павла Демидова, основавшего в городе училище высших наук.

Полюбовались мы, конечно, и Стрелкой – местом слияния Которосли и Волги. Красота здесь прямо неописуемая, прямо маленький Версаль, не зря же это любимое место отдых горожан и гостей города.

История этого места неразрывно связана с именем царевича Димитрия. И старейшее в городе гражданское здание – княжеские палаты, и красно-белая церковь, похожая на кораблик на берегу Волги, все это хранит память о невинно убиенном царевиче, чьим именем неоднократно прикрывались многочисленные авантюристы, претендующие на Российский трон.

А мне лично очень понравилось здание пожарной части с каланчой.

Однако XX век безжалостно отнесся к нему, и при строительстве Угличской ГЭС почти вся историческая часть города была затоплена.

Так что в настоящее время город больше всего знаменит «плавающей» на небольшом островке колокольней Никольского собора. Причем из воды колокольня видна не вся – первый ее этаж частично залит водой и скрыт под нанесенной землей.

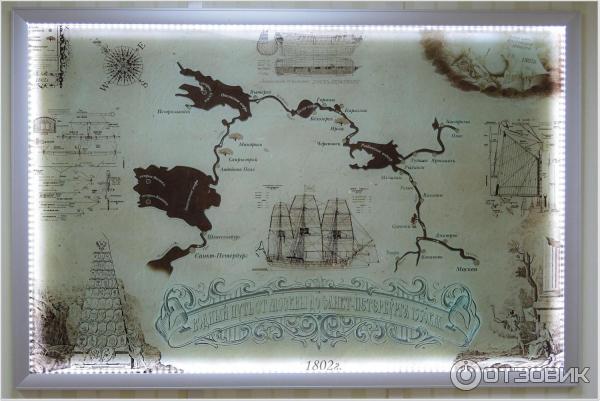

Шлюзы относятся к каналам, соединившим в свое время Москву и Петербург, Волго-Балтийскому и каналу имени Москвы.

Часть каналов проходит по естественным впадинам, глубина в таких местах достигает 20 метров. А в некоторых местах наоборот – каналы идут между насыпными дамбами высотой до 14 метров. Шлюзовые башни особенно на канале имени Москвы выполнены в стиле сталинского ампира, некоторые украшены колоннами и статуями, а на одном даже установлены медные макеты каравеллы Колумба «Санта-Мария».

Каналы это грандиозные гидротехнические сооружения, памятник эпохи социализма. Как нам рассказала экскурсовод, если грунт, вынутый при строительстве канала сложить в вагоны, то получившийся состав может опоясать земной шар по экватору.

Речной круиз Санкт-Петербург – Москва в целом мне понравился. Смешанный речной - озерный маршрут отличается своим многообразием. Да и остановки с экскурсионными программами оказались интересными и познавательными. Комфортабельный теплоход тоже этому поспособствовал. Неделя, проведенная в круизе, позволила отдохнуть, как за полноценный отпуск.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Естественно я своим читателям рекомендую совершить хотя бы раз подобное путешествие. Но учитывая то, что большая часть пути проходит в северной части страны лучше этот круиз планировать на середину лета. Погоду, конечно, трудно угадать, но хотя бы вода в озерах в это время успеет прогреться, и находиться на палубе теплохода в любом случае будет намного комфортней.

Еще хотел бы отметить, что такие круизы, наверное, не подойдут людям больше всего любящим активный отдых. Этот вариант скорее для любителей размеренного, неторопливого, но зато очень комфортного отдыха.

У меня все. Спасибо за внимание.

Сегодня я хочу рассказать вам о речном круизе по маршруту Санкт-Петербург – Москва, который мы совершили этим летом этого года.

Пять лет назад мы уже плавали по Волге из Нижнего Новгорода до Тольятти и обратно, и нам такое путешествие очень понравилось. Речной круиз неспешный и комфортный вариант отдыха. С тех пор прошло уже немало времени, и нам снова захотелось отдохнуть на реке.

Но недаром говорят, что нельзя вступить в одну реку дважды, вот и мы начали присматривать речной круиз, но с другим маршрутом. В результате остановились на путешествии по маршруту Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы - Ярославль – Углич – Москва на комфортабельном теплоходе "Петр Чайковский".

Наш круиз, как следует из его названия, начинался в Санкт-Петербурге.

На Соляном причале Уткиной заводи нас ожидал красавец теплоход. Отправление было заявлено в 19:00, но теплоход почему-то отошел от пристани на час раньше. Хорошо хоть мы имеем привычку, приходить всюду загодя. Но это не слишком приятная мелочь не испортила начало нашего путешествия.

На протяжении своего маршрута теплоход делает пять остановок, на каждой из которых для пассажиров приготовлены 3-4 часовые экскурсионные программы. Естественно, интересных мест на пути гораздо больше, и поэтому стоянки у разных судоходных компаний и теплоходов различаются. Лично я выбирал круиз, в программе которого было бы посещение Кижей и Ярославля. Именно их мне хотелось посетить в первую очередь.

Хотя, путевку мы взяли на самую середину лета, все равно сильно переживали за погоду, да еще беспокойное Ладожское озеро не подарок. Сильный ветер и волнение на нем не такая уж и редкость.

По своим размерам Ладожское озеро занимает первое место среди европейских озер. При этом Ладога озеро северное и характер у него суровый. Часто срывающиеся ветра разгоняют на озере такую волну, что даже на большом теплоходе идти по Ладоге в шторм хорошего мало.

В деревне чего только нет. Здесь можно отведать традиционные русские блюда, покататься на лошадях, пострелять из лука, принять участия в мастер-классах по народным ремеслам.

Большинство расписных деревянных строений это новодел. Но есть и небольшая часть настоящих домов, привезенных из вымирающих Архангельских деревень. Именно в них находятся мастерские народных промыслов и мастера изготавливают красивые вещи, иногда прямо за прилавком. Так что здесь есть, на что посмотреть и даже потрогать руками.

И самым большим разочарованием стала вот эта картина: главный и самый знаменитый храм Кижского заповедника Преображенский собор стоял в лесах – шла очередная плановая реставрация.

Остров недаром называют заповедником деревянного зодчества. Практически все на нем сделано из дерева – и храмы, и мельница, и дома и даже тротуары.

Очень мне понравилась наш экскурсовод – человек неравнодушный и любящий свою работу. Она так интересно рассказывала о том, как реставрируется Покровский собор, даже демонстрировала, как кроют купола лемехом – специальными осиновыми дощечками.

Да и вообще в этом музее под открытым небом работают энтузиасты своего дела. Посмотрите на фотографию внизу. Когда мы были в Кижах, так как раз проходила этнографическая акция «Большая стирка» Сотрудницы музеев из Карелии и Вологодской области, которые работают там летом, по старинным технологиям стирали одежду и половики. Вручную без современных порошков, только с помощью щелока и трудолюбивых рук, а полоскали вообще в озере, причем босиком. И хотя погода стояла теплая, вода в озере по северному холодна. Меня очень привлекла эта атмосфера увлеченности своим делом и отсутствие коммерции на острове. А несколько сувенирных магазинчиков дополняют музей-заповедник и не идут ни в какое сравнение с разгулом торговли в Мандрогах.

Говорят, что нет ничего более приятного, чем смотреть на текущую воду, горящий огонь, и как кто-то другой работает. Вот и мы любили посидеть на верхней палубе. Жена с книгой, а я с камерой. Воды вокруг более чем достаточно. Ведь Онежское озеро тоже не маленькое и по своим размерам находится на втором месте сразу за Ладожским. Берегов практически не видно, так что порой казалось, что мы находимся в море. Однако, все хорошо не бывает и через пару часов, красивый, но однообразный пейзаж мне уже поднадоел, и захотелось снова вернуться в реку.

Проход через столь серьезное гидротехническое сооружение, особенно по началу, вызывает бурю эмоций. Обращает на себя внимание мастерство судоводителей: шлюз настолько узкий, что расстояние от бортов корабля до стен шлюза получается не больше метра. Как ювелирно капитан ухитряется вписать такую громадину в игольное ушко!

При подъеме сначала корабль заходит в мрачное, бетонное ущелье. А когда ворота закрываются, ощущаешь себя маленьким беззащитным человечком среди нависающих стен.

Основной достопримечательностью города является Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Музей возник на месте Кирилло-Белозерский монастыря. В начале двадцатых годов прошлого века.

Основанный в четырнадцатом веке монастырь за свою историю служил не только военным форпостом на северных торговых путях, но и являлся местом ссылки неугодных тогдашней власти людей. Это сейчас: провинился, тебя в отставку или на пенсию. А раньше за вину могли и голову с плеч снять, а могли и «помиловать» - отправить в ссылку на страшное Белоозеро в монастырь с очень строгим общежительским уставом.

Главный храм монастыря Успенский собор - его зеленый купол возвышается практически над всеми строениями монастыря. Собор одноглавый, а остальные купола принадлежат множеству церквей и церквушек, прилепившихся к его стенам в память об упокоении здесь ссыльных знатных людей. Из-за них собор даже трудно разглядеть и оценить первоначальный архитектурный замысел.

Территорию монастыря окружают стены, даже два ряда стен. Внутренние пятиметровые помогли монастырю выдержать польскую осаду в семнадцатом веке. Наружные стены высотой 10 метров были выстроены спустя 30 лет после этой осады и ни разу не пригодились. Наверно, одним своим грозным видом отбили всякое желание нападать на монастырь. И до сих пор они потрясают своим величественным и грозным видом, хотя время немилосердно и к ним.

Зато музей крестьянского быта понравился чрезвычайно. Выше всяких похвал. «Предметы старины глубокой» таят в себе для современного городского жителя столько нового и интересного. Да еще к тому же роскошная выставка вологодского кружева.

Интересным было также и посещение музея иконописи, в котором находятся иконы не только из этого монастыря, но и привезенные из окрестностей.

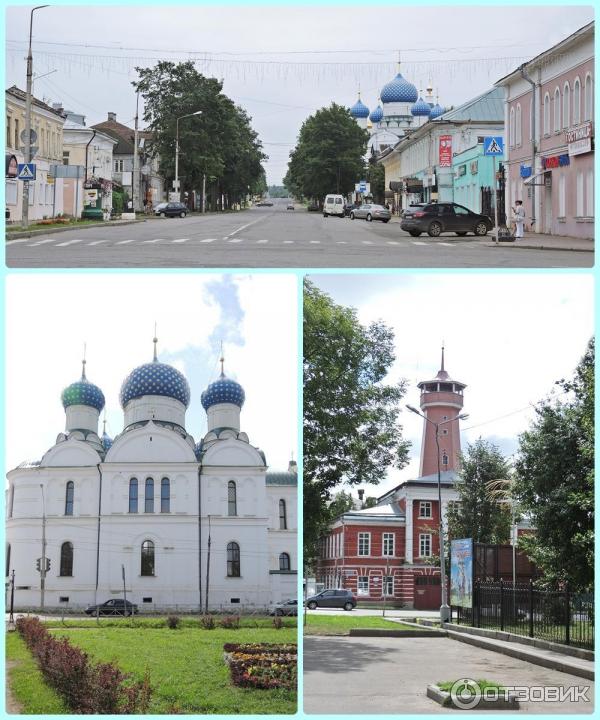

Интересна история его названия. Город так был назван в честь стерляди – рыбы, подававшейся к царскому столу. Это даже отражено на гербе города – на нем изображены две стерлядки, в ознаменование того, что рыбы этой тут водилось великое множество. Но рыба вещь преходящая, исчезла рыба, и в советские времена город несколько раз переименовывали. И только в 90-х годах прошлого века городу вернули его старое название. Вот интересно, а рыба тоже вернулась?

В то время как теплоход проходил вдоль набережной я поневоле залюбовался открывающимися видами, особенно этим необычным строением, которое своим видом напоминает дворец. Раньше это было здание хлебной биржи, теперь в нем находится историко-архитектурный музей заповедник.

От всего ансамбля монастыря, привольно раскинувшегося на берегу Волги, буквально веет ощущением умиротворения.

Кстати во время экскурсии в рубку я узнал, что теплоход может на одной заправке совершить переход Питер-Москва-Питер. Так что нам с одной стороны повезло, что мы увидели кормление теплохода. А с другой, я бы лучше лишних полтора часа погулял по городу. Тем более что стоянка в Ярославле была не слишком длинной.

Согласитесь, запланированная четырехчасовая экскурсия это не слишком много на большой, старинный город. Тут только по набережной можно гулять очень долго, любуясь на старинные здания и купола церквей.

Первая остановка была на Советской площади, которая раньше называлась Ильинской в честь стоящей на ней красивейшей церкви Ильи Пророка. Пять изумрудных куполов венчают ассиметричное здание с галереями, колокольней и капеллой. При постройке церковь была расписана артелью костромских мастеров крупными цветами и травами. К сожалению, роспись не сохранилась и сейчас восстановлена только старинная побелка. Зато изразцы, которыми украшены не только парадный вход, но и ограда до сих пор радуют глаз своей праздничной яркостью.

Потом нас довезли до Успенского собора. Нынешний храм восстановлен на старом фундаменте, который уцелел после разрушения храма в 1937 году, по проекту архитектора Алексея Денисова. Как рассказала экскурсовод, денег хватило только на строительство и отделку храма, а вот на колокольню уже не осталось средств. Вот и висят пока колокола рядом на временных подставках.

Следующая наша остановка была в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, расположенном на берегу реки Которосль на месте бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря в девятнадцатом веке. Рассказывать о богатейшей коллекции исторических и художественных предметов и экспозициях этого музея можно часами, но тогда я не уложусь ни в какие рамки – не то что отзыва, но даже и диссертации. Тем более что времени на осмотр этого интересного места нам было отведено очень мало.

А еще на бульваре установлен так называемый Демидовский столп в честь Павла Демидова, основавшего в городе училище высших наук.

Полюбовались мы, конечно, и Стрелкой – местом слияния Которосли и Волги. Красота здесь прямо неописуемая, прямо маленький Версаль, не зря же это любимое место отдых горожан и гостей города.

История этого места неразрывно связана с именем царевича Димитрия. И старейшее в городе гражданское здание – княжеские палаты, и красно-белая церковь, похожая на кораблик на берегу Волги, все это хранит память о невинно убиенном царевиче, чьим именем неоднократно прикрывались многочисленные авантюристы, претендующие на Российский трон.

А мне лично очень понравилось здание пожарной части с каланчой.

Однако XX век безжалостно отнесся к нему, и при строительстве Угличской ГЭС почти вся историческая часть города была затоплена.

Так что в настоящее время город больше всего знаменит «плавающей» на небольшом островке колокольней Никольского собора. Причем из воды колокольня видна не вся – первый ее этаж частично залит водой и скрыт под нанесенной землей.

Шлюзы относятся к каналам, соединившим в свое время Москву и Петербург, Волго-Балтийскому и каналу имени Москвы.

Часть каналов проходит по естественным впадинам, глубина в таких местах достигает 20 метров. А в некоторых местах наоборот – каналы идут между насыпными дамбами высотой до 14 метров. Шлюзовые башни особенно на канале имени Москвы выполнены в стиле сталинского ампира, некоторые украшены колоннами и статуями, а на одном даже установлены медные макеты каравеллы Колумба «Санта-Мария».

Каналы это грандиозные гидротехнические сооружения, памятник эпохи социализма. Как нам рассказала экскурсовод, если грунт, вынутый при строительстве канала сложить в вагоны, то получившийся состав может опоясать земной шар по экватору.

Речной круиз Санкт-Петербург – Москва в целом мне понравился. Смешанный речной - озерный маршрут отличается своим многообразием. Да и остановки с экскурсионными программами оказались интересными и познавательными. Комфортабельный теплоход тоже этому поспособствовал. Неделя, проведенная в круизе, позволила отдохнуть, как за полноценный отпуск.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Естественно я своим читателям рекомендую совершить хотя бы раз подобное путешествие. Но учитывая то, что большая часть пути проходит в северной части страны лучше этот круиз планировать на середину лета. Погоду, конечно, трудно угадать, но хотя бы вода в озерах в это время успеет прогреться, и находиться на палубе теплохода в любом случае будет намного комфортней.

Еще хотел бы отметить, что такие круизы, наверное, не подойдут людям больше всего любящим активный отдых. Этот вариант скорее для любителей размеренного, неторопливого, но зато очень комфортного отдыха.

У меня все. Спасибо за внимание.

| Время использования | 1 раз |

| Стоимость | 36000 ₽ |

| Год посещения | 2018 |

| Общее впечатление | Спокойный, комфортабельный отдых. |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву100

Очень удивился такому.

Мы тоже были в круизе:

но правда осенью.

В советское время путешествовала, а читая вспоминала

Спасибо!

Хочу везде, кроме Мандрог.

Спасибо)