Отзыв: Государственный Русский музей "Михайловский замок" (Россия, Санкт-Петербург) - Ожидали большего от часовой экскурсии за 800 рублей с человека.

Достоинства: Возможность увидеть отреставрированные залы.

Недостатки: Неоправданно высокая стоимость экскурсии. Залы восстановлены не полностью.

Здравствуйте!

* *

После довольно продолжительного перерыва, вызванного известными и не самыми приятными причинами, мы решили наведаться в Михайловский замок, где три месяца назад открылись для посетителей вновь отреставрированные залы.

Экскурсия по этим залам и является темой моего отзыва.

Соблазняла ещё и возможность послушать экскурсовода, от которого мы ожидали узнать подробности, связанные с реставрацией, а также информацию о самом Михайловском замке, которой мы, возможно, не знали. Хотя, честно признаюсь, об этой удивительной императорской резиденции мы столько прочитали и выслушали за многие десятилетия, что вероятность знакомства с какими-то неожиданными открытиями представлялась крайне незначительной. Впрочем, без новой информации мы не ушли.

Но обо всём по порядку. За несколько минут до назначенного времени начала экскурсии нам было предложено собраться в просторном помещении гардероба. До этого электронные билеты с квитанцией об оплате надо было предъявить в кассу, где их обменяли на стандартные музейные билеты. Кстати, билеты можно было купить прямо в кассе незадолго до начала экскурсии.

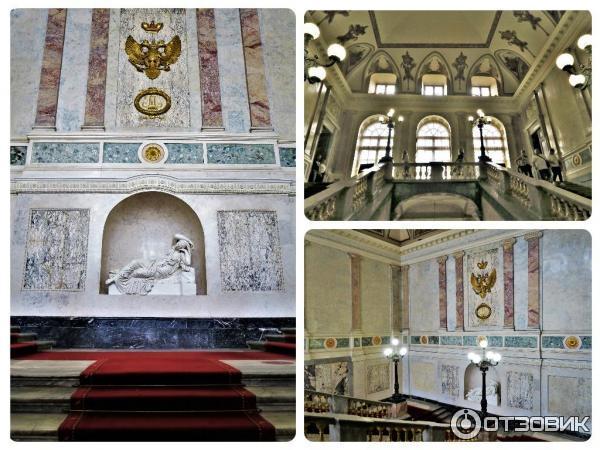

Ровно в 14-00 в гардеробе появился молодой человек, объявивший о начале экскурсии. Юноша представился нам Никитой Сергеевичем и быстрым (порой даже слишком быстрым) шагом устремился по кривым коридорам первого этажа. Поспешая за ним, наша группа численностью около двадцати человек вышла к парадной лестнице,

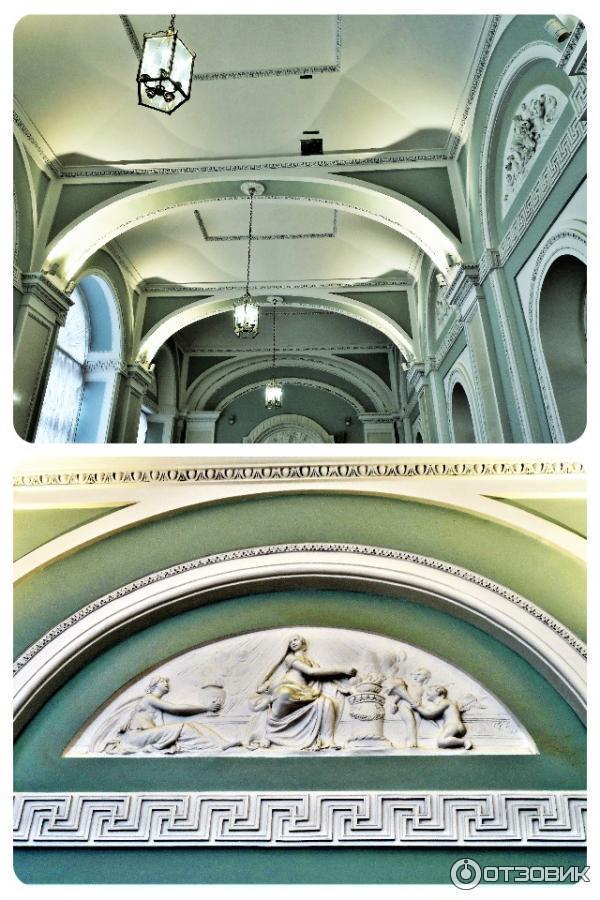

Уже сам подъём по величественной лестнице создаёт соответствующий приподнятый настрой. Придворный архитектор Павла Первого, Винченцо Бренна, при оформлении парадной лестнице скрупулёзно учёл все указания и пожелания императора.

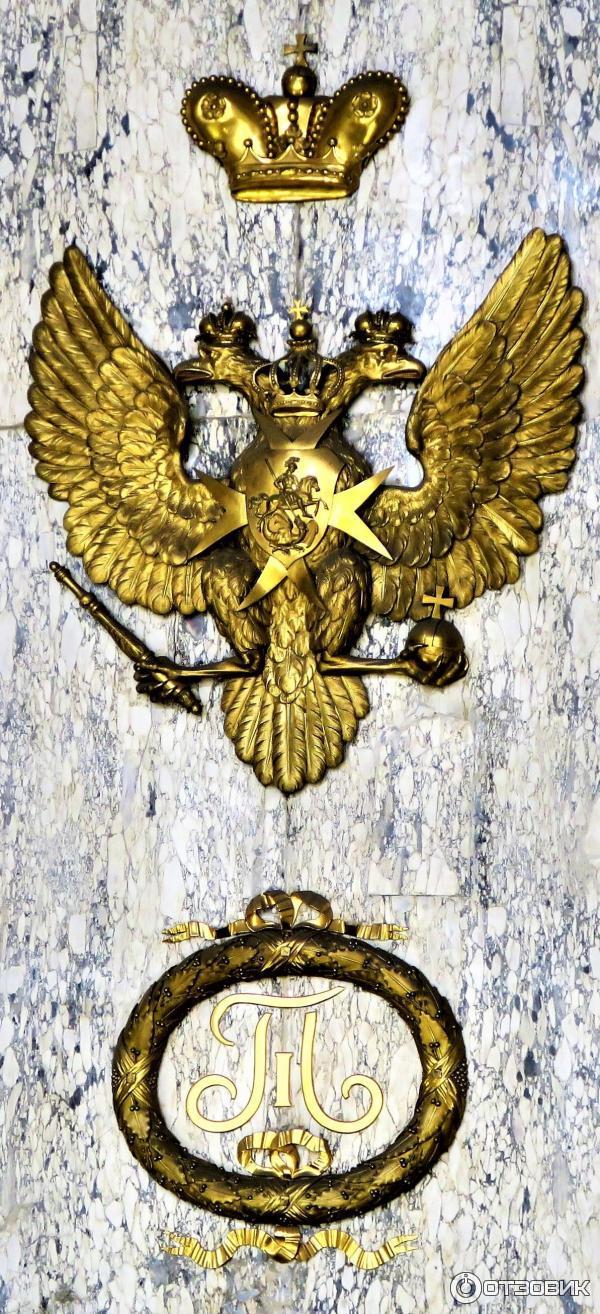

Первое, что бросается в глаза, мраморная копия Паоло Трискорни с античной скульптуры "Умирающая Клеопатра". Потрясающе красивая скульптура явилась, по задумке не любившего свою мать Павла Петровича, печальной аллегорией царствования Екатерины Великой. Прямо над установленной в арочной нише скульптурой красуется герб Российской империи, а под ним, в золочёном венке - вензель Павла I. Герб показался мне необычным. Сначала я не понял, в чём дело, но присмотревшись повнимательнее, разглядел в центральной его части Мальтийский крест.

Первая остановка - Общий столовый зал. Он не относится к вновь открытым, но здесь экскурсовод поведал об истории создания замка и обустройстве прилегающей территории с каналами и мостами, превращавшими императорскую резиденцию в неприступный замок.

Тем не менее, полюбоваться прекрасными интерьерами опочивальни в очередной раз было очень приятно.

О нём я расскажу поподробнее.

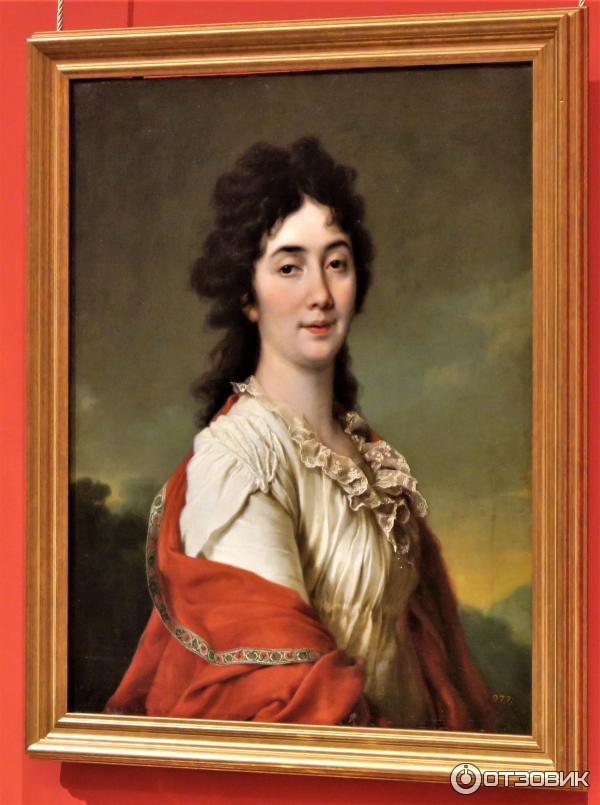

Такой запечатлел её Д. Г. Левицкий в конце 1790-х. Прочитав воспоминания одного из приближённых ко двору особ, осмелюсь утверждать, что изображение на портрете сильно льстит реальному персонажу.

Будучи двоюродной сестрой графов Алексея и Григория Орловых, могущественных фаворитов Екатерины II (которых, как известно из свидетельств современников, было аж двадцать три), она была введена в ближний круг императрицы и пользовалась её всемерным доверием, выполняя в том числе и весьма пикантные обязанности.

После смерти Екатерины II А. С. Протасова сумела расположить к себе императоров Павла I, пожаловавшего ей орден Святой Екатерины 2-й степени, и Александра I, который возвел ее в графское достоинство.

Кстати, в этом статусе Анна Степановна находилась вплоть до 1823 года. А умерла она в 1826 году в возрасте 81 года, намного пережив свою покровительницу и её венценосного сына.

В дальнейшем эти помещения замка занимал генерал П. К. Сухтелен, а с 1822 года, после передачи здания Инженерному ведомству, апартаменты переоборудовали в модельные комнаты Инженерного училища, где были выставлены макеты крепостей, являвшиеся учебными пособиями для юнкеров. Естественно, все первоначальные элементы отделки и украшения покоев были утрачены.

Основной достопримечательностью этого зала, который, на мой взгляд, было бы правильнее называть галереей, в связи с его вытянутой формой и довольно низкими потолками, безусловно, является обширнейшая коллекция портретов властителей государства российского. Такого количества живописных портретов венценосных особ разных поколений, собранных в одном месте, мне ещё видеть не приходилось.

Я насчитал тридцать четыре портрета, часть которых готов вам показать.

В простенках между огромными окнами, соседствуя с прекрасными керамическими вазами, расположились одиночные портреты.

Неизвестный художник. Портрет великого князя Петра Фёдоровича. 1758.

Два портрета Екатерины II. Конец 1770-х.

И попадаем в одно из главных помещений Михайловского замка - Большой тронный зал.

Да и самой жизни его в не до конца завершённом "неприступном" замке оставалось чуть менее полутора месяцев.

Однако, зал восстановлен, и мы его внимательнейшим образом осмотрим.

Если учесть, что Центральная военно-морская библиотека, занимавшая это помещение более 60 лет, освободила его лишь в 2018 году, проделанная реставраторами работа за столь короткий срок (менее, чем за два года) вызывает уважение и заслуживает благодарности.

Надо отметить, что Большой тронный зал восстановлен не в первоначальном виде. Ситуация аналогична той, о которой я поведал, рассказывая об Апартаментах А. С. Протасовой. Здесь так же более поздние изменения поставили перед реставраторами дилемму: возвращать зал в "павловский" вид или сохранить то ценное, что появилось несколько позднее, но представляет не меньшую историческую значимость.

В итоге решено было пойти на некий компромисс. Восстановлена первоначальная зелёная бархатная обивка стен.

По чертежам 19 века воссоздана большая белоснежная печь уникальной архитектуры, представляющая собой часть каннелированной колонны, облицованной искусственным мрамором. Она увенчана бронзовым орлом, а особую нарядность ей придаёт декорирование золочеными бронзовыми накладками и два ярко горящих бронзовых бра.

Основной элемент украшения книжных шкафов - тиражированное изображение Медузы Горгоны.

Продолжаем осматривать интерьеры зала.

Строгие белые с позолотой двери имеют благородное обрамление из светло-серого мрамора. А над ними Винченцо Бренна соорудил оригинальные десюдепорты в виде установленных в нишах шести беломраморных античных бюстов римских императоров и их жен. В скромности Павла Петровича уличить крайне сложно, выглядит такое оформление весьма помпезно.

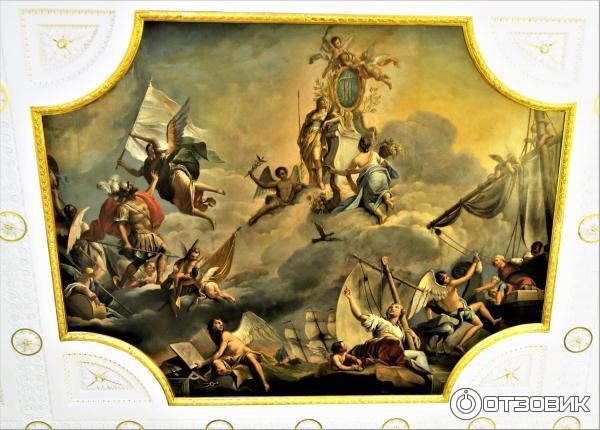

Оба плафона были написаны для Большого зала Екатерининского дворца в Царском Селе по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1752-1754 г. г. Взойдя на престол, Павел I повелел разместить их в Большом тронном зале своей новой резиденции, предусмотрительно снабдив их собственными вензелями и даже изображением Мальтийского креста, взамен оригинальных вензелей Елизаветы Петровны. Но справедливость восторжествовала, и история расставила всё на свои места. При реставрации Екатерининского дворца после Великой Отечественной войны, обе картины вернулись на своё историческое место в Царском Селе, а для Большого тронного зала Михайловского замка были выполнены их великолепные копии. Заслуга в этом принадлежит бригаде живописцев под руководством художника-реставратора А. Я. Казакова. Поистине не оскудевает земля российская на таланты!

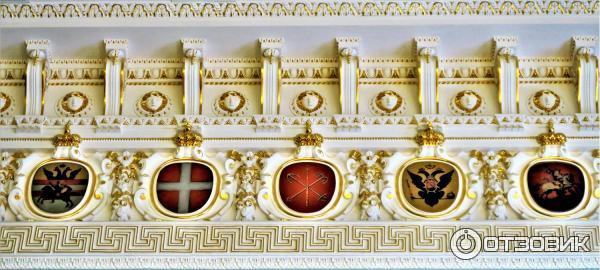

В описании Михайловского замка 1801 года, с которым можно ознакомиться на одном из информационных стендов, сообщается, что "вокруг всей залы висели раскрашенные своими геральдическими цветами, гербы всех областей, подвластных

Российскому скипетру (в числе семидесяти шести) — символы различных народов, населяющих эту обширную империю". Правда, на момент начала реставрационных работ сохранились лишь 32 герба. Остальные были воссозданы по имеющимся старинным фотографиям и чертежам. В сочетании с бело-золотым рельефным карнизом этот гербовый ряд выглядит очень нарядно.

Была изменена и планировка галереи, а также утрачены (вывезены или пропали бесследно) копии античных скульптур.

Реставраторам удалось идеально восстановить неплохо сохранившиеся двери, обильно украшенные замысловатой резьбой. Сегодня двери являются, пожалуй, главным украшением бывшей Галереи арабесок.

Вот с таким грустным настроением переходим в последний из входящих в состав экскурсии зал. И снова парадокс, причём, как и многое, что связано с Павлом I, весьма печальный. Зал, носящий название Воскресенский, предназначался для проведения пышных балов и торжественных праздничных мероприятий.

Зал расположен прямо над Воскресенскими воротами, через которые мы проходим при посещении замка.

Реставраторами проведена большая работа. В результате, находившийся в плачевном состоянии зал по основным своим параметрам восстановлен почти в том виде, как был спроектирован Винченцо Бренна. Огромный по размерам двусветный зал даже слегка подавляет своей грандиозностью. Ощущение такое, будто бы находишься под сводами величественного собора.

Теперь об отличиях от первоначального проекта. Главное из них - плафон потолочного перекрытия. В центре плафона в рельефном восьмиугольном обрамлении и нескольких концентрических окружностях помещён белый Мальтийский крест с вензелем императора Николая I. Точное время появления этого изображения документально не установлено. Однако, есть основания считать, что прототип его появился в самом начале 1910-х годов, когда помещение использовалось для занятий юнкеров размещавшегося в замке Инженерного училища. Именно этот плафон и был воссоздан на потолке Воскресенского зала во время реставрации 2019-2020 годов.

Всё, рассказанное экскурсоводом, запомнить невозможно, тем более, что существуют разные версии преобразований многострадальных интерьеров замка за два с небольшим столетия его непростой истории.

Торцевые стены зала украшают воссозданные копии грандиозных каминов. На них установлены огромные зеркала, отражающие отреставрированный потолочный плафон.

Дополняют убранство каминов изящные подсвечники: у восточной стены - из чернёной бронзы, а у западной - из позолоченной.

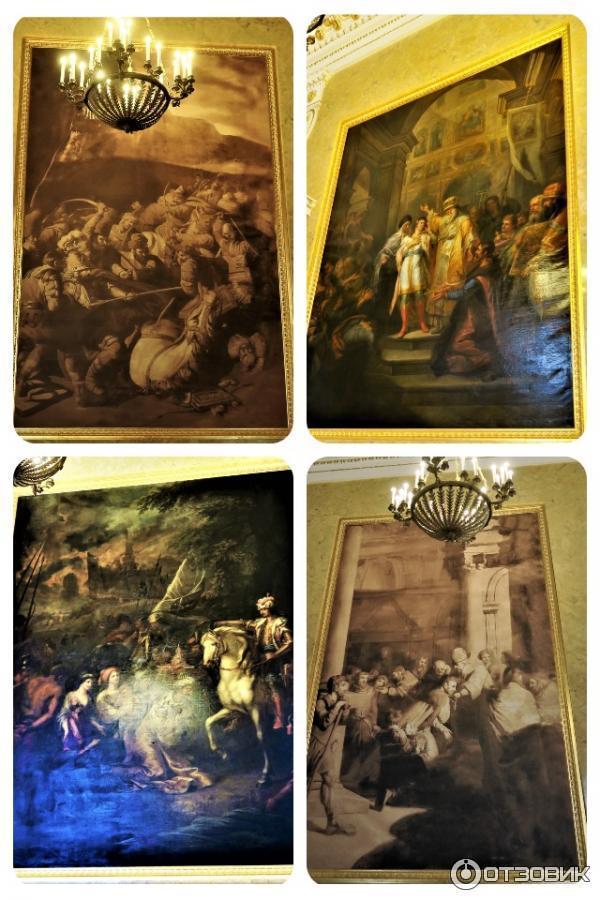

Автором картин "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство" (справа вверху) и

"Взятие Казани Иваном Грозным" (слева внизу) является Г. И. Угрюмов. Обе написаны не позднее 1800 года. Они находятся в зале.

Говоря об общем впечатлении от посещения Воскресенского зала, отметил бы его холодность (в эмоциональном смысле) и даже некоторую суровость. В этом плане не менее грандиозный Большой тронный зал воспринимается более тёплым и уютным.

На этом официальная часть экскурсии, длившейся ровно час, была завершена. Что можно сказать? Я не пожалел, что посетил вновь открывшиеся залы, но, по правде говоря, ожидал чего-то большего. Возможно, такое ощущение связано и со стоимостью участия в экскурсии. Она явно завышена, никаких льгот нет и объяснения этому я не нахожу. К тому же, во время экскурсии к нашей группе свободно присоединилось несколько человек, пришедших в замок самостоятельно, но получивших в итоге всю интересовавшую их информацию, имея на руках значительно более дешёвый билет.

Это обстоятельство можно иметь ввиду. Надо просто купить входной билет, прийти незадолго до начала экскурсии в место сбора и спокойно принять участие в экскурсии.

Ни переклички, ни проверки билетов гид не производит.

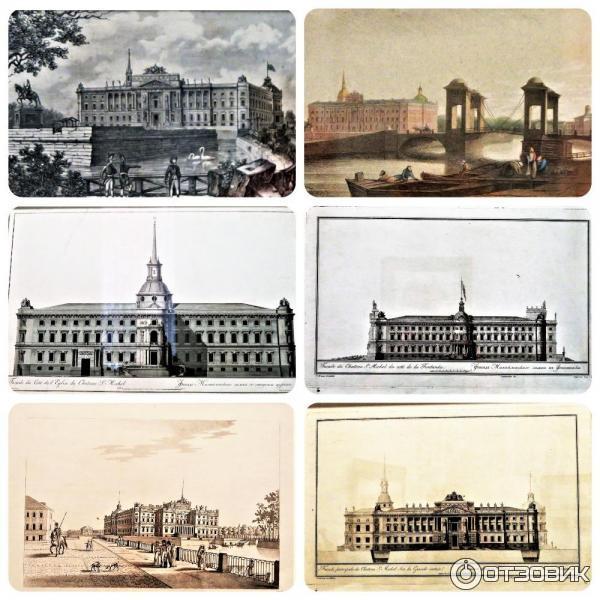

Попрощавшись с экскурсоводом, мы ещё раз неспешно прошлись по только что посещённым залам, переваривая полученную информацию. А потом заглянули в небольшой зал, где развёрнута компактная, но очень интересная экспозиция, посвящённая истории строительства и реставрации Михайловского замка. Здесь демонстрируется несколько замечательных старинных гравюр с городскими пейзажами и проектами фасадов замка.

На правом снимке - самые старые элементы конструкции Михайловского замка, демонтированные во время реставрации в 2000-м и 2020-м годах.

В целом, рекомендую посмотреть открытые после реставрации залы. Что касается экскурсии, выбор за вами. Лично мне она позволила пополнить запас знаний о Михайловском замке и познакомиться с историческими персонажами, чьи судьбы были связаны с замком на протяжении двух веков.

* *

После довольно продолжительного перерыва, вызванного известными и не самыми приятными причинами, мы решили наведаться в Михайловский замок, где три месяца назад открылись для посетителей вновь отреставрированные залы.

Экскурсия по этим залам и является темой моего отзыва.

Соблазняла ещё и возможность послушать экскурсовода, от которого мы ожидали узнать подробности, связанные с реставрацией, а также информацию о самом Михайловском замке, которой мы, возможно, не знали. Хотя, честно признаюсь, об этой удивительной императорской резиденции мы столько прочитали и выслушали за многие десятилетия, что вероятность знакомства с какими-то неожиданными открытиями представлялась крайне незначительной. Впрочем, без новой информации мы не ушли.

Но обо всём по порядку. За несколько минут до назначенного времени начала экскурсии нам было предложено собраться в просторном помещении гардероба. До этого электронные билеты с квитанцией об оплате надо было предъявить в кассу, где их обменяли на стандартные музейные билеты. Кстати, билеты можно было купить прямо в кассе незадолго до начала экскурсии.

Ровно в 14-00 в гардеробе появился молодой человек, объявивший о начале экскурсии. Юноша представился нам Никитой Сергеевичем и быстрым (порой даже слишком быстрым) шагом устремился по кривым коридорам первого этажа. Поспешая за ним, наша группа численностью около двадцати человек вышла к парадной лестнице,

Уже сам подъём по величественной лестнице создаёт соответствующий приподнятый настрой. Придворный архитектор Павла Первого, Винченцо Бренна, при оформлении парадной лестнице скрупулёзно учёл все указания и пожелания императора.

Первое, что бросается в глаза, мраморная копия Паоло Трискорни с античной скульптуры "Умирающая Клеопатра". Потрясающе красивая скульптура явилась, по задумке не любившего свою мать Павла Петровича, печальной аллегорией царствования Екатерины Великой. Прямо над установленной в арочной нише скульптурой красуется герб Российской империи, а под ним, в золочёном венке - вензель Павла I. Герб показался мне необычным. Сначала я не понял, в чём дело, но присмотревшись повнимательнее, разглядел в центральной его части Мальтийский крест.

Первая остановка - Общий столовый зал. Он не относится к вновь открытым, но здесь экскурсовод поведал об истории создания замка и обустройстве прилегающей территории с каналами и мостами, превращавшими императорскую резиденцию в неприступный замок.

Тем не менее, полюбоваться прекрасными интерьерами опочивальни в очередной раз было очень приятно.

О нём я расскажу поподробнее.

Такой запечатлел её Д. Г. Левицкий в конце 1790-х. Прочитав воспоминания одного из приближённых ко двору особ, осмелюсь утверждать, что изображение на портрете сильно льстит реальному персонажу.

Будучи двоюродной сестрой графов Алексея и Григория Орловых, могущественных фаворитов Екатерины II (которых, как известно из свидетельств современников, было аж двадцать три), она была введена в ближний круг императрицы и пользовалась её всемерным доверием, выполняя в том числе и весьма пикантные обязанности.

После смерти Екатерины II А. С. Протасова сумела расположить к себе императоров Павла I, пожаловавшего ей орден Святой Екатерины 2-й степени, и Александра I, который возвел ее в графское достоинство.

Кстати, в этом статусе Анна Степановна находилась вплоть до 1823 года. А умерла она в 1826 году в возрасте 81 года, намного пережив свою покровительницу и её венценосного сына.

В дальнейшем эти помещения замка занимал генерал П. К. Сухтелен, а с 1822 года, после передачи здания Инженерному ведомству, апартаменты переоборудовали в модельные комнаты Инженерного училища, где были выставлены макеты крепостей, являвшиеся учебными пособиями для юнкеров. Естественно, все первоначальные элементы отделки и украшения покоев были утрачены.

Основной достопримечательностью этого зала, который, на мой взгляд, было бы правильнее называть галереей, в связи с его вытянутой формой и довольно низкими потолками, безусловно, является обширнейшая коллекция портретов властителей государства российского. Такого количества живописных портретов венценосных особ разных поколений, собранных в одном месте, мне ещё видеть не приходилось.

Я насчитал тридцать четыре портрета, часть которых готов вам показать.

В простенках между огромными окнами, соседствуя с прекрасными керамическими вазами, расположились одиночные портреты.

Неизвестный художник. Портрет великого князя Петра Фёдоровича. 1758.

Два портрета Екатерины II. Конец 1770-х.

И попадаем в одно из главных помещений Михайловского замка - Большой тронный зал.

Да и самой жизни его в не до конца завершённом "неприступном" замке оставалось чуть менее полутора месяцев.

Однако, зал восстановлен, и мы его внимательнейшим образом осмотрим.

Если учесть, что Центральная военно-морская библиотека, занимавшая это помещение более 60 лет, освободила его лишь в 2018 году, проделанная реставраторами работа за столь короткий срок (менее, чем за два года) вызывает уважение и заслуживает благодарности.

Надо отметить, что Большой тронный зал восстановлен не в первоначальном виде. Ситуация аналогична той, о которой я поведал, рассказывая об Апартаментах А. С. Протасовой. Здесь так же более поздние изменения поставили перед реставраторами дилемму: возвращать зал в "павловский" вид или сохранить то ценное, что появилось несколько позднее, но представляет не меньшую историческую значимость.

В итоге решено было пойти на некий компромисс. Восстановлена первоначальная зелёная бархатная обивка стен.

По чертежам 19 века воссоздана большая белоснежная печь уникальной архитектуры, представляющая собой часть каннелированной колонны, облицованной искусственным мрамором. Она увенчана бронзовым орлом, а особую нарядность ей придаёт декорирование золочеными бронзовыми накладками и два ярко горящих бронзовых бра.

Основной элемент украшения книжных шкафов - тиражированное изображение Медузы Горгоны.

Продолжаем осматривать интерьеры зала.

Строгие белые с позолотой двери имеют благородное обрамление из светло-серого мрамора. А над ними Винченцо Бренна соорудил оригинальные десюдепорты в виде установленных в нишах шести беломраморных античных бюстов римских императоров и их жен. В скромности Павла Петровича уличить крайне сложно, выглядит такое оформление весьма помпезно.

Оба плафона были написаны для Большого зала Екатерининского дворца в Царском Селе по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1752-1754 г. г. Взойдя на престол, Павел I повелел разместить их в Большом тронном зале своей новой резиденции, предусмотрительно снабдив их собственными вензелями и даже изображением Мальтийского креста, взамен оригинальных вензелей Елизаветы Петровны. Но справедливость восторжествовала, и история расставила всё на свои места. При реставрации Екатерининского дворца после Великой Отечественной войны, обе картины вернулись на своё историческое место в Царском Селе, а для Большого тронного зала Михайловского замка были выполнены их великолепные копии. Заслуга в этом принадлежит бригаде живописцев под руководством художника-реставратора А. Я. Казакова. Поистине не оскудевает земля российская на таланты!

В описании Михайловского замка 1801 года, с которым можно ознакомиться на одном из информационных стендов, сообщается, что "вокруг всей залы висели раскрашенные своими геральдическими цветами, гербы всех областей, подвластных

Российскому скипетру (в числе семидесяти шести) — символы различных народов, населяющих эту обширную империю". Правда, на момент начала реставрационных работ сохранились лишь 32 герба. Остальные были воссозданы по имеющимся старинным фотографиям и чертежам. В сочетании с бело-золотым рельефным карнизом этот гербовый ряд выглядит очень нарядно.

Была изменена и планировка галереи, а также утрачены (вывезены или пропали бесследно) копии античных скульптур.

Реставраторам удалось идеально восстановить неплохо сохранившиеся двери, обильно украшенные замысловатой резьбой. Сегодня двери являются, пожалуй, главным украшением бывшей Галереи арабесок.

Вот с таким грустным настроением переходим в последний из входящих в состав экскурсии зал. И снова парадокс, причём, как и многое, что связано с Павлом I, весьма печальный. Зал, носящий название Воскресенский, предназначался для проведения пышных балов и торжественных праздничных мероприятий.

Зал расположен прямо над Воскресенскими воротами, через которые мы проходим при посещении замка.

Реставраторами проведена большая работа. В результате, находившийся в плачевном состоянии зал по основным своим параметрам восстановлен почти в том виде, как был спроектирован Винченцо Бренна. Огромный по размерам двусветный зал даже слегка подавляет своей грандиозностью. Ощущение такое, будто бы находишься под сводами величественного собора.

Теперь об отличиях от первоначального проекта. Главное из них - плафон потолочного перекрытия. В центре плафона в рельефном восьмиугольном обрамлении и нескольких концентрических окружностях помещён белый Мальтийский крест с вензелем императора Николая I. Точное время появления этого изображения документально не установлено. Однако, есть основания считать, что прототип его появился в самом начале 1910-х годов, когда помещение использовалось для занятий юнкеров размещавшегося в замке Инженерного училища. Именно этот плафон и был воссоздан на потолке Воскресенского зала во время реставрации 2019-2020 годов.

Всё, рассказанное экскурсоводом, запомнить невозможно, тем более, что существуют разные версии преобразований многострадальных интерьеров замка за два с небольшим столетия его непростой истории.

Торцевые стены зала украшают воссозданные копии грандиозных каминов. На них установлены огромные зеркала, отражающие отреставрированный потолочный плафон.

Дополняют убранство каминов изящные подсвечники: у восточной стены - из чернёной бронзы, а у западной - из позолоченной.

Автором картин "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство" (справа вверху) и

"Взятие Казани Иваном Грозным" (слева внизу) является Г. И. Угрюмов. Обе написаны не позднее 1800 года. Они находятся в зале.

Говоря об общем впечатлении от посещения Воскресенского зала, отметил бы его холодность (в эмоциональном смысле) и даже некоторую суровость. В этом плане не менее грандиозный Большой тронный зал воспринимается более тёплым и уютным.

На этом официальная часть экскурсии, длившейся ровно час, была завершена. Что можно сказать? Я не пожалел, что посетил вновь открывшиеся залы, но, по правде говоря, ожидал чего-то большего. Возможно, такое ощущение связано и со стоимостью участия в экскурсии. Она явно завышена, никаких льгот нет и объяснения этому я не нахожу. К тому же, во время экскурсии к нашей группе свободно присоединилось несколько человек, пришедших в замок самостоятельно, но получивших в итоге всю интересовавшую их информацию, имея на руках значительно более дешёвый билет.

Это обстоятельство можно иметь ввиду. Надо просто купить входной билет, прийти незадолго до начала экскурсии в место сбора и спокойно принять участие в экскурсии.

Ни переклички, ни проверки билетов гид не производит.

Попрощавшись с экскурсоводом, мы ещё раз неспешно прошлись по только что посещённым залам, переваривая полученную информацию. А потом заглянули в небольшой зал, где развёрнута компактная, но очень интересная экспозиция, посвящённая истории строительства и реставрации Михайловского замка. Здесь демонстрируется несколько замечательных старинных гравюр с городскими пейзажами и проектами фасадов замка.

На правом снимке - самые старые элементы конструкции Михайловского замка, демонтированные во время реставрации в 2000-м и 2020-м годах.

В целом, рекомендую посмотреть открытые после реставрации залы. Что касается экскурсии, выбор за вами. Лично мне она позволила пополнить запас знаний о Михайловском замке и познакомиться с историческими персонажами, чьи судьбы были связаны с замком на протяжении двух веков.

| Время использования | Полтора часа |

| Стоимость | 800 ₽ |

| Год посещения | 2020 |

| Страна | Россия |

| Регион (край, область, штат) | Северо-Западный федеральный округ |

| Город или поселок | Санкт-Петербург |

| Улица | Садовая |

| Дом № | 2 |

| Общее впечатление | Ожидали большего от часовой экскурсии за 800 рублей с человека. |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву61

Спасибо, так интересно погрузиться в историю, которую кажется знаешь…

Отзыв - восторг!

Хочу сообщить, что теперь каждую первую среду льготные категории граждан могут посетить этот замок и другие музеи комплекса Русский музей бесплатно. Проводили даже бесплатную экскурсию, но всё очень кратенько и сжато, но всё-равно было очень интересно.