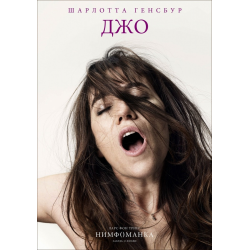

Отзыв: Фильм "Нимфоманка. Часть 1" (2013) - Фильм для опытного и думающего зрителя с крепкой психикой и изрядным культурным багажом.

Достоинства: Интеллектуальный и культурный уровень режиссера. Идейная глубина и многослойность сюжета. Высокий уровень актерской работы.

Недостатки: Неизбежная вовлеченность зрителя в извращенную психологию персонажей.

Ларс фон Триер. Нимфоманка.

Непристойность как анализ греха и обличение культуры лицемерия.

Чистый сердцем способен смотреть без страха на всё,

даже на грех. Саймон Тагуэлл. Беседы о блаженствах. Гл.10

Главный герой кинокартины – похоть плоти в модусе одержимости. И поскольку мы придерживаемся антропологии, различающей в человеке дух, душу и тело, то и одержимость нам следует рассматривать как явление, которое может наблюдаться на всех этих уровнях. Духовная интервенция (одержание блудным бесом), сопровождающееся богохульными видениями, происходит с героиней (Джо) в 12 лет во время «спонтанного оpгаzма», который оказывается, по сути, демонической инициацией. Психологическая деформация проявляется чуть позже, когда полoвoe удовлетворение (оpгаzм) становится для девушки идеей фикс, манией. На телесном уровне демоническое присутствие прослеживается примерно с того же нежного возраста, и здесь бес выдает себя тем, что позволив девочке-подростку лишь однажды пережить пароксизм плотского наслаждения, в дальнейшем препятствует получению удовлетворения инициированной им страсти, распаляя тем самым плотскую похоть, подвергая детскую психику [контролю посредством] инсталляции мономании и замыкая (фиксируя) формирующиеся психологические установки на погоне за оpгаzмом.

Фабула фильма – это история жизни Джо как фиксация на единственной проблеме, как преследование недостижимой цели, получившей в силу своей недостижимости статус экзистенциального приоритета. А содержанием является исследование самой «похоти плоти, 1Ин.2:16» (блyдного греха) в её религиозном, культурном, психологическом, социальном и бытовом макияже (аспекте).

Визуальный ряд почти, а может быть и нарочито непристоен. Триер провоцирует зрителя (меня), апеллируя к устойчивым религиозно-этическим и социально-психологическим стереотипам отношения к изображению и описанию пoлового акта, специфически направленного на возбуждение блyдной страсти. Инсталлированное в меня воспитанием этически и морально негативное отношение к публичным проявлениям репродуктивной физиологии активирует комплекс вины и понуждает мою психологию искать оправданий участию в нравственно криминальном зрелище. Это ловушка, в которую фон Триер искусно заманивает мою душу. Он уже приготовил для меня набор оправдательных аргументов, отнюдь не имея намерения стать моим адвокатом, но обличителем и обвинителем. Режиссер плетет изощренную сеть соблазнов для разума, избравшего для себя критерием суждений интеллектуальные ценности. Поэтому главный носитель этих (культурных, эстетических, интеллектуальных – одним словом, европейских) ценностей в фильме – девственник, избавленный от телесных страстей (или, может быть, сублимировавший их физиологическую модальность), но страстно исследующий их этические и эстетические аспекты и извлекающий тонкое интеллектуальное наслаждение из анализа динамики нравственного состояния объекта (пациента, ибо «исповедь» героини более всего напоминает психоаналитический сеанс) в зависимости от степени его ангажированности социальным (религиозным, культурным, психологическим) субстратом.

Триер заставляет мое подсознание выступать адвокатом дьявола. Предлагая мне п0рногpафический визуальный ряд, он сопровождает его интеллектуальным комментарием, пригоршнями рассыпая разнообразные факты из всех областей исторической экзистенции. Это приманки для культурной и интеллектуальной само-идентификации зрителя. Я получаю удовлетворение от опознания (узнавания) разбрасываемого передо мной бисера аллюзий. Мое тщеславие надмевается, утверждаясь в моей сугубой причастности к сокровищнице мiровой культуры. Триер лукаво предлагает мне отождествить себя не с одержимой блудным бесом героиней, а с её визави («доктором»), исследующим интересный «клинический» случай. Такая позиция дает совести множество мнимых аргументов для самооправдания. И, конечно же, я ими не могу не воспользоваться. Почему? Триеру прекрасно известно, что плотская страсть – сильнейшее искушение для падшей души (что и подтверждает финал фильма). Изящно касаясь особенностей мистического богословия и символики Восточной Церкви, он дает понять, что неплохо разбирается в разных аспектах её вероучения и внутренней жизни, а значит, и в аскетике тоже. Он знает, что нравственный выбор не может быть простым актом мысли, но всегда бывает результатом осознанного упражнения воли, плодом воспитания души. Нравственный человек тот, кто приобучил себя действовать сообразно духовной этике (Заповеди Любви). Он внедрил в себя нравственные мотивации и побуждения до уровня привычки. Нравственный выбор в его душе совершается спонтанно и подсознательно как действие его собственной природы (и в этом его отличие от человека этического). Человек этический знает, что такое нравственный закон, в ситуации выбора он отчетливо понимает, какие (его действия и) поступки будут соответствовать его этическим принципам и чего требует от него моральный кодекс данного социума, но если у него нет навыка нравственной жизни, неуклонного следования нравственным императивам (нравственного действования), то для его воли правильный выбор может оказаться невыполнимым требованием, искушением сверх сил. Триер умышленно касается религиозно-духовной стороны вопроса, чтобы мне невозможно было оправдать себя незнанием. И вслед за этим сразу смещает точку зрения на проблему блудной страсти в область психологии (фрейдистского психоанализа) и интеллектуально-атеистического мировоззрения, выводя мой разум из-под суда Заповеди. Одной рукой он уязвляет немощную совесть зрителя (обнажая его метафизическую греховность), а другой усыпляет, подкидывая этические седативы в распаляющуюся непристойным зрелищем душу. Он исподволь стремится подвести меня к признанию своей [экзистенциальной] порочности и громко назвать всё (поработившее меня зло и грех) своими именами. Триер действует методом Сократа, постепенно разворачивая перед разумом зрителя, оппонента и соучастника порока, диалектику исследуемого феномена. Он вынуждает меня пошагово (шаг за шагом) признавать истину, соглашаясь с упрямыми фактами, приводимыми цепью неопровержимой, диалектически выстроенной аргументации – последовательности падений (прогрессирующего порока героини повествования), развернутой как анамнез заболевания. Грех требует пищи. Страсть заставляет своего раба усиливать действие раздражителя чувственности, увеличивать дозу возбудителя наслаждения, ибо притупление чувствительности, привыкание к стимулятору снижает реакцию сладострастия. Семя греха вырастает в горчичное дерево, в ветвях которого витают несметные легионы демонов. Падший разум нанизывает на крючок греховной страсти разнообразные наживки, маскирующие стальное жало смерти личинами религиозно-культурной, интеллектуальной, психологической и прочей тленной лжи, но наш вечный ум, имеющий в совести образ Истины, всегда знает о лукавстве нашей немощной души, и именно об этом говорит нам Триер.

Исследование действия этических норм в персональной экзистенции приводит к выявлению критериев различения сущностных и структурных аспектов нравственности. Индивидуальный бунт героини, инициированный демоническим влиянием, становится инструментом анализа проблемы. Словарные синонимы: мораль, этика и нравственность, – получают специфическое содержание. Мораль, как общественный регулятор, в силу греховности человеческой природы оказывается и субстратом социального лицемерия. Этика, как внутренний закон ипостаси, дает простор личному греху и лицемерию в совести: знание закона без [установки мужественной] решимости к его исполнению не дает благого плода. И только нравственность как деятельное исполнение познанной Истины ведет к совершенству и спасению. И здесь личный бунт против лицемерия социальных и религиозных табу становится обоюдоострым мечом, бывающим для рассудительных инструментом очищения, а для гордых – орудием саморазрушения. Отвергая обветшалые формы традиционных ценностей, ревность без разума подвергается постоянному риску (искушению) выплеснуть с грязной водой и ребёнка. Это и происходит с Джо. Борьба с общественным злом и ханжеством делает её неадекватной в оценке собственного нравственного состояния. Конформизм и лицемерие социума в целом и его персональные проявления в ближних, прикрываемые интеллектуальными и культурными драпировками, позволяют ей принимать на себя сан судьи греха окружающих её людей и адвоката собственного порока. Цели борьбы теряются в её актуальном содержании. Разрушение принявших ложные формы устоев оборачивается цинизмом, который перерастает в личную безнравственность. Этот процесс имеет и обратную силу: личная безнравственность проявляется как цинизм и обращается на борьбу со внешним злом, принимает вид праведного гнева, бичующего чужие пороки и оправдывающего собственные преступления.

Итак, мы выявили в структуре этики три составляющих. Мораль как внешний регулятор, критерием которой становится лицемерие по отношению к ближнему (мораль допускает нарушение закона Любви при соблюдении кодекса социальных норм, и таким образом не является инструментом личного совершенствования). Собственно этика как уяснение принципов личных отношений в аспекте тринитарного богословия (знание должного становится искушением для знающего, но не исполняющего, как момент самооправдания. «Мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает, и проч. 1Кор.8:1-13»). Этикой мы назовем знание Заповеди и даже желание её исполнения. Не получив откровенной Истины и этической Заповеди, душа не может и приступить к её исполнению. Поэтому этическое познание будет лежать в основании нравственности, а также будет служить фундаментом общественной морали, как благоприятной среды реализации этической и нравственной личности. Нравственностью же (поведенческим императивом, внутренним источником суждений и побуждений в отличие от теоретических обоснований, интеллектуальных познаний и кодексов внешних ограничений) мы будем именовать исполнение Заповеди Любви самим делом, т. е. подвиг благочестия.

Языческое общество удовлетворялось моралью, рожденной государством, гражданским правом, житейской необходимостью и философией, определявшей добродетель, как следование собственной природе (смотри, например, «Государство» Платона или Сенеку и философию стоиков). Аскетическое воздержание от плотских отношений с противоположным полом (и даже уклонение от гомосексуальных отношений) не вменялось в обязанность членам социума и не являлось добродетелью в системе их религиозных ценностей, однако практиковалось как необходимость специфических родов деятельности (атлеты, философы и проч.). Христианство впервые подняло планку религиозного сознания до требований личного самосовершенствования, превышающего природные ограничения. Идеалом было назначено равноангельное жительство, экзистенциальное уподобление бесплотным существам. Со временем религиозная община, составляемая братьями по вере переросла в государственное объединение, где произвольный выбор подменялся принудительной силой. Нравственный подвиг становился обязанностью гражданина или госчиновника. Сложились условия для возникновения морали и этики, отличных от требований нравственного закона, принятого и исполняемого адептом персонально. Необходимая репрессивная сила государства вступала в противоречие с его идеологией, построенной на духовном Законе, на Заповеди Любви. Многовековая конденсация в обществе лицемерных добродетелей и ханжеских табу не могла не породить психических деформаций, культивируемых воспитанием. Формальное исповедание идеалов и следование традициям, утратившим свое сущностное содержание, породило неизбежное напряжение между лицемерным социумом и индивидуальным нонконформизмом. Конформистское большинство, не способное предложить индивидууму (потенциальной личности) истинных ценностей, наполненных ощутимым и действенным содержанием, вынуждено применять насилие по отношению к неизбежным индивидуальным протестам, нивелируя или уничтожая пассионарность, угрожающую гомеостазу благоприличия и порока. Эти тенденции нивелирования, неизбежные для подчиненных общему формальному уставу объединений, приводят к подавлению и исчезновению носителей личной святости (точнее к их сокровенности, к незримому для грешного мiра подвигу и жизни во благодати: см. житие преп. Симеона Н. Б.). А ведь именно и только благодатная личность может и всегда является раскрытием духовных смыслов исповедуемой доктрины, непонимание которых (страсть невежества) становится причиной преследования истинных избранников Святого Духа ревнующими без разума собратьями по вере. Без внутреннего понимания и осознанной мотивации любые табу становятся внешней принудительной и ограничивающей свободу силой, вызывающей (особенно в молодых и пассионарных существах или в особях, отбракованных системой) сопротивление и бунт. Однако, без духовного понимания смысла и целей борьбы, разрушение традиций перерастает в разрушение собственной личности (самоутверждение редуцируется до автодеструкции), экзистенциальный бунт получает онтологические последствия.

Не знаю, такова ли была цель Триера, но я увидел в его анализе «основного инстинкта» возвращение к истокам понимания фундаментальных христианских интуиций и категорий. Показать грех таким, каков он есть, его экзистенциальные обличия и метафизический мрак, бездну, поглощающую личность и извергающую деперсонифицированную природу, более-менее равномерно распределенную в управляемых падшими духами индивидах. Увидеть под покровом психозов и маний порочные страсти и питающихся ими демонов, значит познать себя и своего врага, значит, найти корень зла и начать борьбу с причиной недуга, перестав припудривать струп следствий социокультурными и психоаналитическими присыпками. 13.08.15, ППК. (Проверено и исправлено. 09.09.15, Язвицы.)

Чистый сердцем способен смотреть без страха на всё,

даже на грех. Саймон Тагуэлл. Беседы о блаженствах. Гл.10

Непристойность как анализ греха и обличение культуры лицемерия.

Чистый сердцем способен смотреть без страха на всё,

даже на грех. Саймон Тагуэлл. Беседы о блаженствах. Гл.10

Главный герой кинокартины – похоть плоти в модусе одержимости. И поскольку мы придерживаемся антропологии, различающей в человеке дух, душу и тело, то и одержимость нам следует рассматривать как явление, которое может наблюдаться на всех этих уровнях. Духовная интервенция (одержание блудным бесом), сопровождающееся богохульными видениями, происходит с героиней (Джо) в 12 лет во время «спонтанного оpгаzма», который оказывается, по сути, демонической инициацией. Психологическая деформация проявляется чуть позже, когда полoвoe удовлетворение (оpгаzм) становится для девушки идеей фикс, манией. На телесном уровне демоническое присутствие прослеживается примерно с того же нежного возраста, и здесь бес выдает себя тем, что позволив девочке-подростку лишь однажды пережить пароксизм плотского наслаждения, в дальнейшем препятствует получению удовлетворения инициированной им страсти, распаляя тем самым плотскую похоть, подвергая детскую психику [контролю посредством] инсталляции мономании и замыкая (фиксируя) формирующиеся психологические установки на погоне за оpгаzмом.

Фабула фильма – это история жизни Джо как фиксация на единственной проблеме, как преследование недостижимой цели, получившей в силу своей недостижимости статус экзистенциального приоритета. А содержанием является исследование самой «похоти плоти, 1Ин.2:16» (блyдного греха) в её религиозном, культурном, психологическом, социальном и бытовом макияже (аспекте).

Визуальный ряд почти, а может быть и нарочито непристоен. Триер провоцирует зрителя (меня), апеллируя к устойчивым религиозно-этическим и социально-психологическим стереотипам отношения к изображению и описанию пoлового акта, специфически направленного на возбуждение блyдной страсти. Инсталлированное в меня воспитанием этически и морально негативное отношение к публичным проявлениям репродуктивной физиологии активирует комплекс вины и понуждает мою психологию искать оправданий участию в нравственно криминальном зрелище. Это ловушка, в которую фон Триер искусно заманивает мою душу. Он уже приготовил для меня набор оправдательных аргументов, отнюдь не имея намерения стать моим адвокатом, но обличителем и обвинителем. Режиссер плетет изощренную сеть соблазнов для разума, избравшего для себя критерием суждений интеллектуальные ценности. Поэтому главный носитель этих (культурных, эстетических, интеллектуальных – одним словом, европейских) ценностей в фильме – девственник, избавленный от телесных страстей (или, может быть, сублимировавший их физиологическую модальность), но страстно исследующий их этические и эстетические аспекты и извлекающий тонкое интеллектуальное наслаждение из анализа динамики нравственного состояния объекта (пациента, ибо «исповедь» героини более всего напоминает психоаналитический сеанс) в зависимости от степени его ангажированности социальным (религиозным, культурным, психологическим) субстратом.

Триер заставляет мое подсознание выступать адвокатом дьявола. Предлагая мне п0рногpафический визуальный ряд, он сопровождает его интеллектуальным комментарием, пригоршнями рассыпая разнообразные факты из всех областей исторической экзистенции. Это приманки для культурной и интеллектуальной само-идентификации зрителя. Я получаю удовлетворение от опознания (узнавания) разбрасываемого передо мной бисера аллюзий. Мое тщеславие надмевается, утверждаясь в моей сугубой причастности к сокровищнице мiровой культуры. Триер лукаво предлагает мне отождествить себя не с одержимой блудным бесом героиней, а с её визави («доктором»), исследующим интересный «клинический» случай. Такая позиция дает совести множество мнимых аргументов для самооправдания. И, конечно же, я ими не могу не воспользоваться. Почему? Триеру прекрасно известно, что плотская страсть – сильнейшее искушение для падшей души (что и подтверждает финал фильма). Изящно касаясь особенностей мистического богословия и символики Восточной Церкви, он дает понять, что неплохо разбирается в разных аспектах её вероучения и внутренней жизни, а значит, и в аскетике тоже. Он знает, что нравственный выбор не может быть простым актом мысли, но всегда бывает результатом осознанного упражнения воли, плодом воспитания души. Нравственный человек тот, кто приобучил себя действовать сообразно духовной этике (Заповеди Любви). Он внедрил в себя нравственные мотивации и побуждения до уровня привычки. Нравственный выбор в его душе совершается спонтанно и подсознательно как действие его собственной природы (и в этом его отличие от человека этического). Человек этический знает, что такое нравственный закон, в ситуации выбора он отчетливо понимает, какие (его действия и) поступки будут соответствовать его этическим принципам и чего требует от него моральный кодекс данного социума, но если у него нет навыка нравственной жизни, неуклонного следования нравственным императивам (нравственного действования), то для его воли правильный выбор может оказаться невыполнимым требованием, искушением сверх сил. Триер умышленно касается религиозно-духовной стороны вопроса, чтобы мне невозможно было оправдать себя незнанием. И вслед за этим сразу смещает точку зрения на проблему блудной страсти в область психологии (фрейдистского психоанализа) и интеллектуально-атеистического мировоззрения, выводя мой разум из-под суда Заповеди. Одной рукой он уязвляет немощную совесть зрителя (обнажая его метафизическую греховность), а другой усыпляет, подкидывая этические седативы в распаляющуюся непристойным зрелищем душу. Он исподволь стремится подвести меня к признанию своей [экзистенциальной] порочности и громко назвать всё (поработившее меня зло и грех) своими именами. Триер действует методом Сократа, постепенно разворачивая перед разумом зрителя, оппонента и соучастника порока, диалектику исследуемого феномена. Он вынуждает меня пошагово (шаг за шагом) признавать истину, соглашаясь с упрямыми фактами, приводимыми цепью неопровержимой, диалектически выстроенной аргументации – последовательности падений (прогрессирующего порока героини повествования), развернутой как анамнез заболевания. Грех требует пищи. Страсть заставляет своего раба усиливать действие раздражителя чувственности, увеличивать дозу возбудителя наслаждения, ибо притупление чувствительности, привыкание к стимулятору снижает реакцию сладострастия. Семя греха вырастает в горчичное дерево, в ветвях которого витают несметные легионы демонов. Падший разум нанизывает на крючок греховной страсти разнообразные наживки, маскирующие стальное жало смерти личинами религиозно-культурной, интеллектуальной, психологической и прочей тленной лжи, но наш вечный ум, имеющий в совести образ Истины, всегда знает о лукавстве нашей немощной души, и именно об этом говорит нам Триер.

Исследование действия этических норм в персональной экзистенции приводит к выявлению критериев различения сущностных и структурных аспектов нравственности. Индивидуальный бунт героини, инициированный демоническим влиянием, становится инструментом анализа проблемы. Словарные синонимы: мораль, этика и нравственность, – получают специфическое содержание. Мораль, как общественный регулятор, в силу греховности человеческой природы оказывается и субстратом социального лицемерия. Этика, как внутренний закон ипостаси, дает простор личному греху и лицемерию в совести: знание закона без [установки мужественной] решимости к его исполнению не дает благого плода. И только нравственность как деятельное исполнение познанной Истины ведет к совершенству и спасению. И здесь личный бунт против лицемерия социальных и религиозных табу становится обоюдоострым мечом, бывающим для рассудительных инструментом очищения, а для гордых – орудием саморазрушения. Отвергая обветшалые формы традиционных ценностей, ревность без разума подвергается постоянному риску (искушению) выплеснуть с грязной водой и ребёнка. Это и происходит с Джо. Борьба с общественным злом и ханжеством делает её неадекватной в оценке собственного нравственного состояния. Конформизм и лицемерие социума в целом и его персональные проявления в ближних, прикрываемые интеллектуальными и культурными драпировками, позволяют ей принимать на себя сан судьи греха окружающих её людей и адвоката собственного порока. Цели борьбы теряются в её актуальном содержании. Разрушение принявших ложные формы устоев оборачивается цинизмом, который перерастает в личную безнравственность. Этот процесс имеет и обратную силу: личная безнравственность проявляется как цинизм и обращается на борьбу со внешним злом, принимает вид праведного гнева, бичующего чужие пороки и оправдывающего собственные преступления.

Итак, мы выявили в структуре этики три составляющих. Мораль как внешний регулятор, критерием которой становится лицемерие по отношению к ближнему (мораль допускает нарушение закона Любви при соблюдении кодекса социальных норм, и таким образом не является инструментом личного совершенствования). Собственно этика как уяснение принципов личных отношений в аспекте тринитарного богословия (знание должного становится искушением для знающего, но не исполняющего, как момент самооправдания. «Мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает, и проч. 1Кор.8:1-13»). Этикой мы назовем знание Заповеди и даже желание её исполнения. Не получив откровенной Истины и этической Заповеди, душа не может и приступить к её исполнению. Поэтому этическое познание будет лежать в основании нравственности, а также будет служить фундаментом общественной морали, как благоприятной среды реализации этической и нравственной личности. Нравственностью же (поведенческим императивом, внутренним источником суждений и побуждений в отличие от теоретических обоснований, интеллектуальных познаний и кодексов внешних ограничений) мы будем именовать исполнение Заповеди Любви самим делом, т. е. подвиг благочестия.

Языческое общество удовлетворялось моралью, рожденной государством, гражданским правом, житейской необходимостью и философией, определявшей добродетель, как следование собственной природе (смотри, например, «Государство» Платона или Сенеку и философию стоиков). Аскетическое воздержание от плотских отношений с противоположным полом (и даже уклонение от гомосексуальных отношений) не вменялось в обязанность членам социума и не являлось добродетелью в системе их религиозных ценностей, однако практиковалось как необходимость специфических родов деятельности (атлеты, философы и проч.). Христианство впервые подняло планку религиозного сознания до требований личного самосовершенствования, превышающего природные ограничения. Идеалом было назначено равноангельное жительство, экзистенциальное уподобление бесплотным существам. Со временем религиозная община, составляемая братьями по вере переросла в государственное объединение, где произвольный выбор подменялся принудительной силой. Нравственный подвиг становился обязанностью гражданина или госчиновника. Сложились условия для возникновения морали и этики, отличных от требований нравственного закона, принятого и исполняемого адептом персонально. Необходимая репрессивная сила государства вступала в противоречие с его идеологией, построенной на духовном Законе, на Заповеди Любви. Многовековая конденсация в обществе лицемерных добродетелей и ханжеских табу не могла не породить психических деформаций, культивируемых воспитанием. Формальное исповедание идеалов и следование традициям, утратившим свое сущностное содержание, породило неизбежное напряжение между лицемерным социумом и индивидуальным нонконформизмом. Конформистское большинство, не способное предложить индивидууму (потенциальной личности) истинных ценностей, наполненных ощутимым и действенным содержанием, вынуждено применять насилие по отношению к неизбежным индивидуальным протестам, нивелируя или уничтожая пассионарность, угрожающую гомеостазу благоприличия и порока. Эти тенденции нивелирования, неизбежные для подчиненных общему формальному уставу объединений, приводят к подавлению и исчезновению носителей личной святости (точнее к их сокровенности, к незримому для грешного мiра подвигу и жизни во благодати: см. житие преп. Симеона Н. Б.). А ведь именно и только благодатная личность может и всегда является раскрытием духовных смыслов исповедуемой доктрины, непонимание которых (страсть невежества) становится причиной преследования истинных избранников Святого Духа ревнующими без разума собратьями по вере. Без внутреннего понимания и осознанной мотивации любые табу становятся внешней принудительной и ограничивающей свободу силой, вызывающей (особенно в молодых и пассионарных существах или в особях, отбракованных системой) сопротивление и бунт. Однако, без духовного понимания смысла и целей борьбы, разрушение традиций перерастает в разрушение собственной личности (самоутверждение редуцируется до автодеструкции), экзистенциальный бунт получает онтологические последствия.

Не знаю, такова ли была цель Триера, но я увидел в его анализе «основного инстинкта» возвращение к истокам понимания фундаментальных христианских интуиций и категорий. Показать грех таким, каков он есть, его экзистенциальные обличия и метафизический мрак, бездну, поглощающую личность и извергающую деперсонифицированную природу, более-менее равномерно распределенную в управляемых падшими духами индивидах. Увидеть под покровом психозов и маний порочные страсти и питающихся ими демонов, значит познать себя и своего врага, значит, найти корень зла и начать борьбу с причиной недуга, перестав припудривать струп следствий социокультурными и психоаналитическими присыпками. 13.08.15, ППК. (Проверено и исправлено. 09.09.15, Язвицы.)

Чистый сердцем способен смотреть без страха на всё,

даже на грех. Саймон Тагуэлл. Беседы о блаженствах. Гл.10

| Общее впечатление | Фильм для опытного и думающего зрителя с крепкой психикой и изрядным культурным багажом. |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву11

"Was tust du

Was fühlst du

Was bist du

doch nur ein

Tier"

Если есть возможность и пассажир (Триер) мне нравится, я стараюсь быть адвокатом, а желающих кинуть камень и без меня хватает.

Благодарю за труд чтения сего корявого текста, за понимание и диалог.

"Классик" поёт об инцесте (я не фанат Rammstein, если бы Вы сказали, что это Гёте, я бы поверил, а Джо с этим "не повезло", папа больше интересовался дриадами :).