Отзыв: Экскурсия по г. Печоры (Россия, Псковская область) - Печоры удивительно преобразились после реставрации монастыря и прилегающих территорий!

Достоинства: Монастырь, "Богом зданные пещеры", архитектура и достопримечательности, богатейшая история, природа, атмосфера старины, чистота и ухоженность.

Недостатки: В таких местах не хочется искать

Приветствую читателей моего отзыва!

Сегодня хочу пригласить вас в удивительный городок Псковщины, находящийся на границе Псковской области с Эстонией, два десятка лет перед Великой Отечественной войной входивший в состав независимой Эстонии, поэтому с налетом «западности».

Это небольшой провинциальный город Печоры, в котором проживает чуть менее десяти тысяч жителей.

Тем не менее, благодаря Свято- Успенскому Псково- Печерскому мужскому монастырю, город широко известен за пределами Псковщины, притягателен для туристов, стремящихся побывать в монастыре, удивительно красивым в любое время года.

А в последнее время удивительно похорошел и сам город, по крайней мере- центр. Поэтому мне в очередной раз захотелось здесь побывать: не терпелось увидеть, как преобразовали прилегающую к монастырю территорию города за счет выделения значительных финансовых средств в связи с тем, что в 2023 году монастырь праздновал свое 550 –летие.

Возраст монастыря отсчитывают от 1473 года, когда была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная православным священником Ионой в холме из песчаника, ныне называемом Святым, в котором чуть ранее были найдены карстовые пещеры, называемые «Богом зданные».

С тех далеких времен и длится история монастыря, превратившегося не только в оплот православной веры на Северо-Западе Руси, но и в мощную крепость, преграждавшую путь врагам: крестоносца, шведским и польским захватчикам... Конечно, было все: и время процветания, и время разорения, и время, о котором сейчас редко упоминают, и я не буду... Однако монастырь никогда не закрывался, даже во времена борьбы с религией.

В преддверии празднования 550- летия, в 2021 году в местных СМИ можно было натолкнуться на проект реконструкции центра Печор. Меня особо радовало, что речь шла не только о реконструкции монастыря, но и прилегающих городских территорий. Причем акцентировалось внимание на необходимости сохранения северо- западной аутентичности места.

Предполагалось озеленение, замена дорожного покрытия, установка скульптурных композиций, обновление и реставрация фасадов исторических зданий, а также строительство магазинов, гостиниц, кафе… Все это вместе взятое в конечном итоге должно было выглядеть так, чтобы гости города почувствовали себя "в атмосфере уездного центра Российской империи конца 19-начала 20 века».

Моя малая родина находится от Печор где-то в 50-ти километрах, поэтому мы нередко туда заглядываем, просто отдохнуть, получить умиротворение для души.

Зная, что в городе уже почти завершены преобразования, я с радостью приняла предложение племянницы отвезти нас с сестрой в последний день августа, это была суббота, в Печоры.

Кроме экскурсионных поездок( удобный вариант, но порой времени на пребывание там маловато), поездок на своем транспорте, как и было в нашем случае, в Печоры можно добраться и самостоятельно. В выходные и, возможно, праздничные дни( не уточняла) дни с Балтийского вокзала Санкт- Петербурга до Печор ходит Ласточка( в иные дни- только до Пскова). Правда от железнодорожной станции до монастыря примерно 3 км, но там ходят автобусы, которые довезут до площади Победы, от которой до монастыря минут 5-7 ходьбы.

Рядом с площадью Победы находится и автовокзал, куда можно из Пскова приехать на автобусе, рейсов довольно много, расстояние порядка 50 километров, тем более что автовокзал от железнодорожного вокзала в Пскове находится не более чем в 350-400 метрах. Ну а в Псков можно приехать из многих мест, и даже прилететь, например, из столицы.

Мы же приехали на автомобиле довольно рано. Машину племянница поставила где-то на стоянке рядом с Октябрьской площадью.

Вначале пошли посмотреть преобразованные пространства. Обошли всю Октябрьскую площадь, заглянули на Международную улицу, которая потом и привела к монастырю. И то, что увидели, особо впечатлило. Когда помнишь, как все выглядело несколько лет назад, и видишь образ "текущий", то все новое невольно вычленяется в сознании.

Вместо типичных асфальта и тротуаров всюду лежит брусчатка, да и неодинаковая: какая-то для транспорта, другая- для пешеходов... Тротуары в ряде мест, где может быть интенсивное движение, вдруг стали широкими. Появились очень красивые фонари, а уж малых архитектурных форм не счесть: всюду изящные скамейки, урны, много информационных стендов, стильно оформленных. Невзрачные ранее домики, которые видны и раньше совсем не радовали взор, в лучшем случае их можно было назвать "уставшими", удивительно похорошели: фасады отремонтированы и покрашены с выделением деталей отделки, где-то цветники висят, где-то рядом красивые решетки, цветовая гамма фасадов неяркая, но стильная.

Племянница же брала пирожное с брусничной прослойкой, вкусное очень.

Есть там и туалет.

Это работа Вячеслава Клыкова, скульптора православно- патриотической тематики. Читала, что была выполнена для Калининграда, но в связи с его смертью не установленная там. И вот теперь скульптура здесь. Мне из его работ известны памятник маршалу Жукову на Манежной площади и княгине Ольге в моем любимом Пскове.

Тут рядышком одни церковные сооружения.

Кроме тех, которые находятся в монастыре, напротив входа в монастырь, через дорогу ( фото ниже от Святых ворот) видна вся в лесах, так как реставрация в городе еще продолжается, вроде бы как до конца 2024 года, церковь Сорока мучеников Севастийских.

Это здание не первое. Первое было построено в 15 веке на территории Свято- Успенского Псково- Печорского монастыря. Потом церковь при о. Корнилии перенесли на территорию монастырской слободы, за ворота обители, лет через сорок ее сожгли войска Батория, снова отстроили, при Смуте опять сожгли, все ведь было деревянное. Опять отстроили, со временем обветшала и вот тогда -то и построили в камне ( начало 19 века) ту церковь, которая сейчас реставрируется. Колокольня появилась позднее.

На переднем плане, уже отремонтированное красное здание с зеленой крышей. Это храм Великомученицы Варвары( конец 18 века). Она построена на месте, где до этого стояла часовня

Святой Великомученицы Варвары. Часовня появилась, когда проживавший тут в значительных количествах угро-финский народ сету( сето), исповедовавший древние языческие верования, был все-таки обращен в православие. Вот тогда для них и построили часовню, а потом- храм, в облике которого запечатлены черты культуры народа сето.

Сейчас сету в крае почти не осталось, правда, неподалеку в деревне Сигово есть музей, но в храме по- прежнему проводятся службы на двух языках.

Я так и не знаю, так ли он официально называется, но во всех местных СМИ звучит просто как памятник бабушке( работа В. Шанова), подчеркивается, что памятник подобной тематики -единственный в стране. Его действующие лица- бабушка, внук и кот. Бабушка крестится на храм, а внук повторяет ее движения. Художественный замысел автора: подчеркнуть, что именно от бабушек мы слышим в детстве первые слова о Боге, о вере, о Христе.

Не знаю, как сейчас, но в моей жизни так и было. И в своем прежнем отзыве( ссылка будет ниже) я уже рассказывала, как моя бабушка ходила пешком сюда на службу за несколько десятков километров.

Мы же пошли смотреть другой памятник этого скульптора, установленный тогда же, в дни празднования 550- летия монастыря в конце августа 2023 года, тоже на Соборной площади, на площадке левее входа в монастырь.

На фотографии ниже памятник на заднем плане фонаря, который правее скамейки, почти не просматривается из-за особенностей освещения.

Под аркой, опоры которой венчают шестикрылые серафимы, в центре стилизованное пятиглавие Успенского собора( мы его еще увидим), а над всей композицией простирает свой покров Богородица, размещены девять бронзовых фигур с удивительным портретным сходством: архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Алипия (Воронова), Серафима (Розенберга), Нафанаила (Поспелова), Феофана (Молявко, ) Адриана (Кирсанова), а также архимандритов Михаила, Симеона и Саввы.

Потрясает мастерство скульптора: черты всех подвижников словно живые и выглядят очень добрыми.

А еще мне понравилось, что находится памятник на очень низком постаменте, фигуры практически на уровне роста человека, как бы среди нас, тех, кто рядом. Можно детально все рассмотреть.

Вот для примера крупным планом клеймо о деятельности преподобного Лазаря.

Мне эти работы В. Шанова настолько понравились, что решила потом найти информацию о скульпторе.

Оказалось, что это очень известный скульптор нашего времени. Он автор монумента Александра Невского с дружиной неподалеку от Пскова, памятника 200-летия Бородинской битвы, ряда работ в главном храме ВС Рф.

Еще я много времени потратила на то, чтобы понять, куда исчез с этого места памятник преподобному Корнилию, который здесь находился с 2012 года, и которому обитель многими событиями в своей судьбе обязана.

Оказывается, памятник перенесли к храму в честь святых Кирилла и Мефодия, который расположен у паломнического центра на улице Юрьевской.

Конечно, этот момент мне не совсем понятен, все-таки далековато от обители и не все ее прихожане туда добираются.

Здесь же, совсем рядом, чуть правее монумента местным подвижникам, это по пути на смотровую площадку, в здании бывшей паломнической гостиницы также в дни празднования ее 550-летия, открылась картинная галерея, которая объявлена филиалом Русского музея.

Портрет игумена Алипия мы видим над входом в картинную галерею, его имя присвоено галерее.

Отцу Алипию ( в миру Иван Михайлович Воронов), родившемуся в Подмосковье в 1914 г, прошедшему войну, после ужасов которой принявшему постиг, а в 1959 году назначенному наместником Псково- Печорского монастыря, обитель благодарна за многое: за защиту монастыря во времена Хрущева от закрытия, за начало комплексной реставрации обители в советские годы, за участие в написании икон, которые мы сейчас видим в Никольском захабе( покажу позднее), за возврат в 1972 году в обитель из Германии вывезенных сокровищ ризницы( свыше 600 уникальных предметов искусства).

А еще Алипий был был профессиональным художником, собирал картины русских и зарубежных художников 18-19 веков и значительную часть своей коллекции незадолго до смерти передал на хранение в Русский музей и Псковский музей-заповедник.

В галерее есть как постоянная часть, так и проводятся временные выставки. Читала, что Русский музей будет их менять раз в год. На первой выставке, которая тут была в дни нашего посещения, как гласила афиша у входа в монастырь, можно было видеть шедевры кисти Поленова, Нестерова, Айвазовского, Шишкина и других известных живописцев из Русского музея и Псковского музея- заповедника, всего 80 работ.

Так что не проходите мимо этого музея, когда окажетесь здесь. Недавно это выставка закрылась. Теперь ждут следующую из Русского музея. .

Отсюда мне очень нравится ракурс фотографии на монастырь, с которого видно как стены обители спускаются по склону.

Моя малая родина, Псковщина, удивительно холмистая, много озер. Все это следы деятельности последнего отступавшего ледника. Вот и тут отчетливо видно, что монастырь спрятался в углублении между холмами, да еще и храмы построенные в самих холмах.

Протяженность монастырских стен, укрепленных девятью башнями( ранее их 11) составляет порядка 800 метров. На месте же двух исчезнувших башен сейчас находятся Никольский и Михайловский храмы.

Поверх стен мы увидели своеобразные "крыши", которые в какой-то степени их защищают от действия атмосферы. Сейчас крыши из медных листов.

Это место, где нам с сестрой захотелось сфотографироваться, хотя если солнечный день, то солнце, конечно, своим положением в первой половине дня будет мешать с точки зрения освещения. Поэтому я больше всего люблю. когда в путешествиях облачно или даже пасмурно, тогда фотографии получаются, что надо.

И вот теперь, когда мы все поблизости обошли, увидели новый облик центра города, примыкающего к монастырю, новые памятники, мы наконец-то пошли в монастырь, чтобы погулять там насколько хватит сил.

Возле входа в монастырь видим схему его территории. Полезно, что отмечено нахождение туалетов, когда ты в путешествии в незнакомом городе, да еще и надолго, то это немаловажно.

А еще Петровская башня, которая венчает Святые ворота, лишилась часов, которые у меня есть на фотографиях прежних лет.

По- прежнему башню венчает крест, но я читала, что его хотят заменить на двуглавого орла, который был водружен на шпиль по велению Петра Великого. Вероятно, сейчас проводятся работы. чтобы вернуть облик времен правления Петра. Вот часы и убрали, они ведь от 1913 года были.

В перспективе планируется приспособить башню и верхний деревянный ярус, он построен позднее, при Петре Первом, для размещения экспозиции мемориальной иконописной мастерской в память об Архимандрите Алипии.

Отсюда можно пройти к Михайловскому храму, он в верхней части обители. Мы же пошли привычным нам путем, через часовню- проход в Никольской башне, ее нижнем ярусе.

Здесь после реставрации тоже много всего нового, а вот иконы прежние. Их здесь больше, чем попали на мою фотографию. Иконы были написаны при участии отца Алипия, о котором я уже писала.

Читала, что Алипий чудесным образом спасся от плена, попав в окружение, когда стал молиться перед иконкой "Утоли мои печали", которой его благословила мать при расставании. И вроде бы перед ними появилась старушка, которая и вывела их из окружения к нашим войскам. А когда он ей сказал, что не знает, как же отблагодарит, она ответила: "ты мне будешь служить всю жизнь". Вот он и дал такой обет, и исполнил его.

В часовне можно поставить свечу и помолиться перед образами, что тут многие делали, впрочем, как и мы.

Можно долго перечислять его заслуги перед обителью, но несомненно, что главным его достижением явилось возведение вокруг монастыря крепостных стен с башнями, превративших обитель в неприступную крепость.

К сожалению, он жил во времена Грозного, который страдая болезненной подозрительностью, думал, что Корнилий хочет позариться на его власть, ведь совсем недавно вольный Псков был присоединен к Москве.

Есть предание, что приехав в монастырь, Грозный при виде такого мощного сооружения, впал в ярость, не выслушав приветствия Корнилия, выхватил саблю и отсек ему голову, которая покатилась вниз по этой дорожке.

Правда, государь мгновенно опомнился, осознав содеянное, раскаялся, подхватил обезглавленное тело и понес его в Успенский собор.

Сейчас, оказывается, где-то на внутренней стене у места гибели святого Корнилия появился барельеф. Надо будет следующий раз его поискать.

Но посмотреть фотографии монастыря в указанном отзыве по ссылке я бы посоветовала, чтобы после моих фотографий, что сейчас покажу, стало понятно, насколько после реконструкции преобразилась территория монастыря.

Сейчас слева и справа по кругу монастырские церкви и иные сооружения, а весь центр занимает настоящий сад. Там и яблони самые разные я видела, в том числе с кроваво- красными яблочками, и боярышники, и сирени, и клены, много вечно- зеленых насаждений, красиво-цветущих кустарников, роз, злаковых, редких пород деревьев. Чувствуется, что работали ландшафтные дизайнеры.

Вначале я подумала, что высокие деревца и кустарники несколько скрывают от обзора нижнюю часть строений, вроде бы как низкие цветники на фоне газонов мне были приятнее взору, но потом поняла, что здесь растительность подобрана с большим знанием дела, чтобы и зимой было на что посмотреть.

Самым главным и самым древним Храмом монастыря является Успенская церковь 15 века, которая была выкопана в холме, и основная её часть уходит в гору, а снаружи находится только фасадная часть церкви. В 16 веке Успенский храм был расширен, а в 18 веке над ним была построена Покровская церковь, и теперь всё это имеет один общий фасад и называется Успенско-Покровский храм, украшают который разноцветные купола. Их пять.

Очень необычна конструкция храма. Своды храма опираются на 11 вытесанных в песчанике столбов, а проходы между столбами это и есть внутренне пространство.

Из пещер в Петровскую церковь есть ход. Знаменитые красивейшие барочные главы взавершении появились самыми последним, уже в 19 веке. Они к нам обращены киотами с иконами Богородицы.

Горизонтальный карниз, разграничивающий фасады Успенского и Покровского храмов, показывает, что надстроенная церковь выше. Да и декорации на ее фасаде в оформлении оконных проемов богаче.

Над входами в храм и пещеры( следующее фото) сверкают позолотой большие иконы в обрамлении белых наличников-киотов.

Мне очень запало в душу мнение одного из специалистов, который олицетворил фасад храма с единым иконостасом, предстающим перед нами, стенами которого являются склоны холмов, а куполом- небо. А ведь и верно, особенно, если учесть, что по большим праздникам, когда сюда прибывают тысячи прихожан и паломников, богослужения проводят на площади перед Успенским собором ( в Успение и перед Михайловским), под открытым небом.

Лично я была еще в молодости в пещерах Киево- Печерской Лавры, а также здесь, в ближних, поэтому снова идти туда не хочется. Тем более, что после выхода из пещер Псково-Печерской Лавры я неожиданно для самой себя(на здоровье не жаловалась тогда) упала в обморок. Причина так и осталась загадкой.

Но кто ни разу в пещерах не был, то вероятно стоит там побывать, но по- моему лучше заранее почитать, что Вы там увидите, что бы понять, стоит ли? Тем более, что там всегда очень прохладно.

Общая протяженность "подземных улиц" составляет 215 метров, там свыше 10 000 захоронений, и не только псково-печерских монахов, но и представителей знатных дворянских родов России: Пушкины, Кутузовы, Татищевы, Мусоргские, Елагины...

За входом в пещеры видим звонницу. 16 век, кроме верхнего пролета для колокола, подаренного Петром Первым, надстроенного позднее. До 19 века в звоннице была церковь.

Неподалеку ниша, в которой находится рака с мощами Корнилия.

Печеряне были воодушевлены тем, что когда икону Успения Богородицы доставили в Псков и обнесли вокруг города, то войска под командованием генерал- фельдмаршала П. Х. Витгенштейна выбили завоевателей из Полоцка, ликвидировав их возможности пойти и захватить Санкт- Петербург.

В память об этом событиии, кроме собора печеряне хотели еще и обелиск в честь Витгенштейна поставить, но он сам от этого отказался, а вот идею строительства храма одобрил, да еще и сам внес значительную сумму.

Однако, хочу заметить, что памятник полководцу сейчас в Печорах имеется, в городском парке, установлен не так давно.

Михайловский храм удивительно красив как снаружи, так и внутри.

Он был построен на месте Брусовой башни в классическом стиле. Одноглавый, окружен четырехколонными портиками, с золотым куполом над ротондой - это проект итальянского архитектора Луиджи Руска.

27 августа сутра все дорожки в монастыре украшают коврами из свежескошенной травы и цветов, которые сюда приносят все, кто могут, такая традиция сложилась во времена архимандрита Алипия, и сейчас сохраняется, даже эскизы узоров тех времен используют. Раз Алипий был художником, то, наверно, он их и создал.

После Всенощного бдения и освящения хлебов по этим ковровым дорожкам икону Успения Пресвятой Богородицы из Успенского собора переносят на площадь перед Михайловским собором( место, которое мы и видим на фото).

А 28 августа перед иконой проходит молебен и с нею начинается крестный ход вокруг монастыря.

Торжества в монастыре продолжаются и на третий день, и лишь вечером 29 августа крестный ход с Плащаницей Пресвятой Богородицы совершается от Михайловского собора на площадь перед Успенским собором.

Конечно, многие стараются в эти дни попасть в монастырь, но стоит отдавать отчет, что здесь столько людей( на крестный ход идут тысячи, нескончаемый поток), что если ты сюда приезжаешь с познавательной целью, то мало что сможешь рассмотреть в этом нескончаемом людском потоке.

Главными святынями этого храма являются иконы Богородицы «Умиление» и «Одигитрия», а также нетленная правая рука великомученицы Татианы, которая сюда попала благодаря Иоанну Крестьянкину.

Такое деревце я видела впервые. Вначале подумала, что это какая-то березка. Стала искать через Гугл. Оказывается, черемуха Маака.

Назад, к машине мы шли тем же путем, еще раз спустившись по лестнице на нижнюю часть монастыря, мимо Лазаревской церкви через Святые ворота.

В этом небольшом городке сейчас практически завершились реставрационные работы, добавились новые памятники и музеи, похорошел и преобразился центр города, добавились точки питания и проживания, поэтому приезжать сюда можно на несколько дней, тем более, что неподалеку находится не менее интересный Старый Изборск, Мальская долина, музей народов сето...

Рекомендую!

Мы с сестрой, хоть и малая родина наша совсем рядом, но тоже пришли к выводу, что сюда надо приехать в следующий раз с ночлегом, уж очень хочется обойти вокруг монастыря, побывать на Святой горе, увидеть часовню, Псково-Печерский монастырь с высоты, посетить музеи, здесь даже музей льна есть, которым когда-то так славилась псковская земля, обязательно заглянуть в кафе( ресторан?) "Несвятые святые" с удивительным интерьером в соответствии с названием, и просто погулять по городу, дойти до церкви Кирилла и Мефодия, до лютеранской кирхи, увидеть побольше строений с

налетом "западности". Так уж получается, что приезжаем в основном в монастырь, а обычные районы, отдаленные от монастыря, разве что лишь проезжаем на машине, а это сосем не то.

А еще мне хотелось бы заглянуть в исторический музей и побывать на экскурсии по городу, если такая есть, ведь с Печорами в той или иной степени связаны судьбы многих известных людей: историка Костомарова, художников Н. Рериха, К. Брюллова, И. Грабаря, А. Богданова- Бельского... Выступали тут Вертинский и Плевицкая, а "король поэтов" И. Северянин о городке писал стихи, его четверостишием и хочу завершить отзыв:

То затерявшийся в расщелине,

То взвившийся на бугорок,

Весь утопает в пышной зелени

Старинный русский городок.

Благодарю за внимание. Желаю приятных путешествий.

Сегодня хочу пригласить вас в удивительный городок Псковщины, находящийся на границе Псковской области с Эстонией, два десятка лет перед Великой Отечественной войной входивший в состав независимой Эстонии, поэтому с налетом «западности».

Это небольшой провинциальный город Печоры, в котором проживает чуть менее десяти тысяч жителей.

Тем не менее, благодаря Свято- Успенскому Псково- Печерскому мужскому монастырю, город широко известен за пределами Псковщины, притягателен для туристов, стремящихся побывать в монастыре, удивительно красивым в любое время года.

А в последнее время удивительно похорошел и сам город, по крайней мере- центр. Поэтому мне в очередной раз захотелось здесь побывать: не терпелось увидеть, как преобразовали прилегающую к монастырю территорию города за счет выделения значительных финансовых средств в связи с тем, что в 2023 году монастырь праздновал свое 550 –летие.

Возраст монастыря отсчитывают от 1473 года, когда была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная православным священником Ионой в холме из песчаника, ныне называемом Святым, в котором чуть ранее были найдены карстовые пещеры, называемые «Богом зданные».

С тех далеких времен и длится история монастыря, превратившегося не только в оплот православной веры на Северо-Западе Руси, но и в мощную крепость, преграждавшую путь врагам: крестоносца, шведским и польским захватчикам... Конечно, было все: и время процветания, и время разорения, и время, о котором сейчас редко упоминают, и я не буду... Однако монастырь никогда не закрывался, даже во времена борьбы с религией.

В преддверии празднования 550- летия, в 2021 году в местных СМИ можно было натолкнуться на проект реконструкции центра Печор. Меня особо радовало, что речь шла не только о реконструкции монастыря, но и прилегающих городских территорий. Причем акцентировалось внимание на необходимости сохранения северо- западной аутентичности места.

Предполагалось озеленение, замена дорожного покрытия, установка скульптурных композиций, обновление и реставрация фасадов исторических зданий, а также строительство магазинов, гостиниц, кафе… Все это вместе взятое в конечном итоге должно было выглядеть так, чтобы гости города почувствовали себя "в атмосфере уездного центра Российской империи конца 19-начала 20 века».

Моя малая родина находится от Печор где-то в 50-ти километрах, поэтому мы нередко туда заглядываем, просто отдохнуть, получить умиротворение для души.

Зная, что в городе уже почти завершены преобразования, я с радостью приняла предложение племянницы отвезти нас с сестрой в последний день августа, это была суббота, в Печоры.

Кроме экскурсионных поездок( удобный вариант, но порой времени на пребывание там маловато), поездок на своем транспорте, как и было в нашем случае, в Печоры можно добраться и самостоятельно. В выходные и, возможно, праздничные дни( не уточняла) дни с Балтийского вокзала Санкт- Петербурга до Печор ходит Ласточка( в иные дни- только до Пскова). Правда от железнодорожной станции до монастыря примерно 3 км, но там ходят автобусы, которые довезут до площади Победы, от которой до монастыря минут 5-7 ходьбы.

Рядом с площадью Победы находится и автовокзал, куда можно из Пскова приехать на автобусе, рейсов довольно много, расстояние порядка 50 километров, тем более что автовокзал от железнодорожного вокзала в Пскове находится не более чем в 350-400 метрах. Ну а в Псков можно приехать из многих мест, и даже прилететь, например, из столицы.

Мы же приехали на автомобиле довольно рано. Машину племянница поставила где-то на стоянке рядом с Октябрьской площадью.

Вначале пошли посмотреть преобразованные пространства. Обошли всю Октябрьскую площадь, заглянули на Международную улицу, которая потом и привела к монастырю. И то, что увидели, особо впечатлило. Когда помнишь, как все выглядело несколько лет назад, и видишь образ "текущий", то все новое невольно вычленяется в сознании.

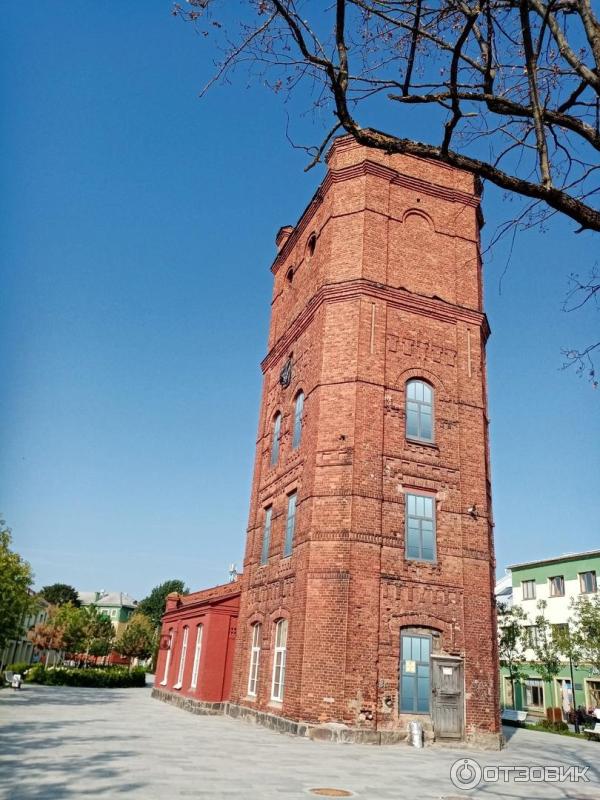

Вместо типичных асфальта и тротуаров всюду лежит брусчатка, да и неодинаковая: какая-то для транспорта, другая- для пешеходов... Тротуары в ряде мест, где может быть интенсивное движение, вдруг стали широкими. Появились очень красивые фонари, а уж малых архитектурных форм не счесть: всюду изящные скамейки, урны, много информационных стендов, стильно оформленных. Невзрачные ранее домики, которые видны и раньше совсем не радовали взор, в лучшем случае их можно было назвать "уставшими", удивительно похорошели: фасады отремонтированы и покрашены с выделением деталей отделки, где-то цветники висят, где-то рядом красивые решетки, цветовая гамма фасадов неяркая, но стильная.

Племянница же брала пирожное с брусничной прослойкой, вкусное очень.

Есть там и туалет.

Это работа Вячеслава Клыкова, скульптора православно- патриотической тематики. Читала, что была выполнена для Калининграда, но в связи с его смертью не установленная там. И вот теперь скульптура здесь. Мне из его работ известны памятник маршалу Жукову на Манежной площади и княгине Ольге в моем любимом Пскове.

Тут рядышком одни церковные сооружения.

Кроме тех, которые находятся в монастыре, напротив входа в монастырь, через дорогу ( фото ниже от Святых ворот) видна вся в лесах, так как реставрация в городе еще продолжается, вроде бы как до конца 2024 года, церковь Сорока мучеников Севастийских.

Это здание не первое. Первое было построено в 15 веке на территории Свято- Успенского Псково- Печорского монастыря. Потом церковь при о. Корнилии перенесли на территорию монастырской слободы, за ворота обители, лет через сорок ее сожгли войска Батория, снова отстроили, при Смуте опять сожгли, все ведь было деревянное. Опять отстроили, со временем обветшала и вот тогда -то и построили в камне ( начало 19 века) ту церковь, которая сейчас реставрируется. Колокольня появилась позднее.

На переднем плане, уже отремонтированное красное здание с зеленой крышей. Это храм Великомученицы Варвары( конец 18 века). Она построена на месте, где до этого стояла часовня

Святой Великомученицы Варвары. Часовня появилась, когда проживавший тут в значительных количествах угро-финский народ сету( сето), исповедовавший древние языческие верования, был все-таки обращен в православие. Вот тогда для них и построили часовню, а потом- храм, в облике которого запечатлены черты культуры народа сето.

Сейчас сету в крае почти не осталось, правда, неподалеку в деревне Сигово есть музей, но в храме по- прежнему проводятся службы на двух языках.

Я так и не знаю, так ли он официально называется, но во всех местных СМИ звучит просто как памятник бабушке( работа В. Шанова), подчеркивается, что памятник подобной тематики -единственный в стране. Его действующие лица- бабушка, внук и кот. Бабушка крестится на храм, а внук повторяет ее движения. Художественный замысел автора: подчеркнуть, что именно от бабушек мы слышим в детстве первые слова о Боге, о вере, о Христе.

Не знаю, как сейчас, но в моей жизни так и было. И в своем прежнем отзыве( ссылка будет ниже) я уже рассказывала, как моя бабушка ходила пешком сюда на службу за несколько десятков километров.

Мы же пошли смотреть другой памятник этого скульптора, установленный тогда же, в дни празднования 550- летия монастыря в конце августа 2023 года, тоже на Соборной площади, на площадке левее входа в монастырь.

На фотографии ниже памятник на заднем плане фонаря, который правее скамейки, почти не просматривается из-за особенностей освещения.

Под аркой, опоры которой венчают шестикрылые серафимы, в центре стилизованное пятиглавие Успенского собора( мы его еще увидим), а над всей композицией простирает свой покров Богородица, размещены девять бронзовых фигур с удивительным портретным сходством: архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Алипия (Воронова), Серафима (Розенберга), Нафанаила (Поспелова), Феофана (Молявко, ) Адриана (Кирсанова), а также архимандритов Михаила, Симеона и Саввы.

Потрясает мастерство скульптора: черты всех подвижников словно живые и выглядят очень добрыми.

А еще мне понравилось, что находится памятник на очень низком постаменте, фигуры практически на уровне роста человека, как бы среди нас, тех, кто рядом. Можно детально все рассмотреть.

Вот для примера крупным планом клеймо о деятельности преподобного Лазаря.

Мне эти работы В. Шанова настолько понравились, что решила потом найти информацию о скульпторе.

Оказалось, что это очень известный скульптор нашего времени. Он автор монумента Александра Невского с дружиной неподалеку от Пскова, памятника 200-летия Бородинской битвы, ряда работ в главном храме ВС Рф.

Еще я много времени потратила на то, чтобы понять, куда исчез с этого места памятник преподобному Корнилию, который здесь находился с 2012 года, и которому обитель многими событиями в своей судьбе обязана.

Оказывается, памятник перенесли к храму в честь святых Кирилла и Мефодия, который расположен у паломнического центра на улице Юрьевской.

Конечно, этот момент мне не совсем понятен, все-таки далековато от обители и не все ее прихожане туда добираются.

Здесь же, совсем рядом, чуть правее монумента местным подвижникам, это по пути на смотровую площадку, в здании бывшей паломнической гостиницы также в дни празднования ее 550-летия, открылась картинная галерея, которая объявлена филиалом Русского музея.

Портрет игумена Алипия мы видим над входом в картинную галерею, его имя присвоено галерее.

Отцу Алипию ( в миру Иван Михайлович Воронов), родившемуся в Подмосковье в 1914 г, прошедшему войну, после ужасов которой принявшему постиг, а в 1959 году назначенному наместником Псково- Печорского монастыря, обитель благодарна за многое: за защиту монастыря во времена Хрущева от закрытия, за начало комплексной реставрации обители в советские годы, за участие в написании икон, которые мы сейчас видим в Никольском захабе( покажу позднее), за возврат в 1972 году в обитель из Германии вывезенных сокровищ ризницы( свыше 600 уникальных предметов искусства).

А еще Алипий был был профессиональным художником, собирал картины русских и зарубежных художников 18-19 веков и значительную часть своей коллекции незадолго до смерти передал на хранение в Русский музей и Псковский музей-заповедник.

В галерее есть как постоянная часть, так и проводятся временные выставки. Читала, что Русский музей будет их менять раз в год. На первой выставке, которая тут была в дни нашего посещения, как гласила афиша у входа в монастырь, можно было видеть шедевры кисти Поленова, Нестерова, Айвазовского, Шишкина и других известных живописцев из Русского музея и Псковского музея- заповедника, всего 80 работ.

Так что не проходите мимо этого музея, когда окажетесь здесь. Недавно это выставка закрылась. Теперь ждут следующую из Русского музея. .

Отсюда мне очень нравится ракурс фотографии на монастырь, с которого видно как стены обители спускаются по склону.

Моя малая родина, Псковщина, удивительно холмистая, много озер. Все это следы деятельности последнего отступавшего ледника. Вот и тут отчетливо видно, что монастырь спрятался в углублении между холмами, да еще и храмы построенные в самих холмах.

Протяженность монастырских стен, укрепленных девятью башнями( ранее их 11) составляет порядка 800 метров. На месте же двух исчезнувших башен сейчас находятся Никольский и Михайловский храмы.

Поверх стен мы увидели своеобразные "крыши", которые в какой-то степени их защищают от действия атмосферы. Сейчас крыши из медных листов.

Это место, где нам с сестрой захотелось сфотографироваться, хотя если солнечный день, то солнце, конечно, своим положением в первой половине дня будет мешать с точки зрения освещения. Поэтому я больше всего люблю. когда в путешествиях облачно или даже пасмурно, тогда фотографии получаются, что надо.

И вот теперь, когда мы все поблизости обошли, увидели новый облик центра города, примыкающего к монастырю, новые памятники, мы наконец-то пошли в монастырь, чтобы погулять там насколько хватит сил.

Возле входа в монастырь видим схему его территории. Полезно, что отмечено нахождение туалетов, когда ты в путешествии в незнакомом городе, да еще и надолго, то это немаловажно.

А еще Петровская башня, которая венчает Святые ворота, лишилась часов, которые у меня есть на фотографиях прежних лет.

По- прежнему башню венчает крест, но я читала, что его хотят заменить на двуглавого орла, который был водружен на шпиль по велению Петра Великого. Вероятно, сейчас проводятся работы. чтобы вернуть облик времен правления Петра. Вот часы и убрали, они ведь от 1913 года были.

В перспективе планируется приспособить башню и верхний деревянный ярус, он построен позднее, при Петре Первом, для размещения экспозиции мемориальной иконописной мастерской в память об Архимандрите Алипии.

Отсюда можно пройти к Михайловскому храму, он в верхней части обители. Мы же пошли привычным нам путем, через часовню- проход в Никольской башне, ее нижнем ярусе.

Здесь после реставрации тоже много всего нового, а вот иконы прежние. Их здесь больше, чем попали на мою фотографию. Иконы были написаны при участии отца Алипия, о котором я уже писала.

Читала, что Алипий чудесным образом спасся от плена, попав в окружение, когда стал молиться перед иконкой "Утоли мои печали", которой его благословила мать при расставании. И вроде бы перед ними появилась старушка, которая и вывела их из окружения к нашим войскам. А когда он ей сказал, что не знает, как же отблагодарит, она ответила: "ты мне будешь служить всю жизнь". Вот он и дал такой обет, и исполнил его.

В часовне можно поставить свечу и помолиться перед образами, что тут многие делали, впрочем, как и мы.

Можно долго перечислять его заслуги перед обителью, но несомненно, что главным его достижением явилось возведение вокруг монастыря крепостных стен с башнями, превративших обитель в неприступную крепость.

К сожалению, он жил во времена Грозного, который страдая болезненной подозрительностью, думал, что Корнилий хочет позариться на его власть, ведь совсем недавно вольный Псков был присоединен к Москве.

Есть предание, что приехав в монастырь, Грозный при виде такого мощного сооружения, впал в ярость, не выслушав приветствия Корнилия, выхватил саблю и отсек ему голову, которая покатилась вниз по этой дорожке.

Правда, государь мгновенно опомнился, осознав содеянное, раскаялся, подхватил обезглавленное тело и понес его в Успенский собор.

Сейчас, оказывается, где-то на внутренней стене у места гибели святого Корнилия появился барельеф. Надо будет следующий раз его поискать.

Но посмотреть фотографии монастыря в указанном отзыве по ссылке я бы посоветовала, чтобы после моих фотографий, что сейчас покажу, стало понятно, насколько после реконструкции преобразилась территория монастыря.

Сейчас слева и справа по кругу монастырские церкви и иные сооружения, а весь центр занимает настоящий сад. Там и яблони самые разные я видела, в том числе с кроваво- красными яблочками, и боярышники, и сирени, и клены, много вечно- зеленых насаждений, красиво-цветущих кустарников, роз, злаковых, редких пород деревьев. Чувствуется, что работали ландшафтные дизайнеры.

Вначале я подумала, что высокие деревца и кустарники несколько скрывают от обзора нижнюю часть строений, вроде бы как низкие цветники на фоне газонов мне были приятнее взору, но потом поняла, что здесь растительность подобрана с большим знанием дела, чтобы и зимой было на что посмотреть.

Самым главным и самым древним Храмом монастыря является Успенская церковь 15 века, которая была выкопана в холме, и основная её часть уходит в гору, а снаружи находится только фасадная часть церкви. В 16 веке Успенский храм был расширен, а в 18 веке над ним была построена Покровская церковь, и теперь всё это имеет один общий фасад и называется Успенско-Покровский храм, украшают который разноцветные купола. Их пять.

Очень необычна конструкция храма. Своды храма опираются на 11 вытесанных в песчанике столбов, а проходы между столбами это и есть внутренне пространство.

Из пещер в Петровскую церковь есть ход. Знаменитые красивейшие барочные главы взавершении появились самыми последним, уже в 19 веке. Они к нам обращены киотами с иконами Богородицы.

Горизонтальный карниз, разграничивающий фасады Успенского и Покровского храмов, показывает, что надстроенная церковь выше. Да и декорации на ее фасаде в оформлении оконных проемов богаче.

Над входами в храм и пещеры( следующее фото) сверкают позолотой большие иконы в обрамлении белых наличников-киотов.

Мне очень запало в душу мнение одного из специалистов, который олицетворил фасад храма с единым иконостасом, предстающим перед нами, стенами которого являются склоны холмов, а куполом- небо. А ведь и верно, особенно, если учесть, что по большим праздникам, когда сюда прибывают тысячи прихожан и паломников, богослужения проводят на площади перед Успенским собором ( в Успение и перед Михайловским), под открытым небом.

Лично я была еще в молодости в пещерах Киево- Печерской Лавры, а также здесь, в ближних, поэтому снова идти туда не хочется. Тем более, что после выхода из пещер Псково-Печерской Лавры я неожиданно для самой себя(на здоровье не жаловалась тогда) упала в обморок. Причина так и осталась загадкой.

Но кто ни разу в пещерах не был, то вероятно стоит там побывать, но по- моему лучше заранее почитать, что Вы там увидите, что бы понять, стоит ли? Тем более, что там всегда очень прохладно.

Общая протяженность "подземных улиц" составляет 215 метров, там свыше 10 000 захоронений, и не только псково-печерских монахов, но и представителей знатных дворянских родов России: Пушкины, Кутузовы, Татищевы, Мусоргские, Елагины...

За входом в пещеры видим звонницу. 16 век, кроме верхнего пролета для колокола, подаренного Петром Первым, надстроенного позднее. До 19 века в звоннице была церковь.

Неподалеку ниша, в которой находится рака с мощами Корнилия.

Печеряне были воодушевлены тем, что когда икону Успения Богородицы доставили в Псков и обнесли вокруг города, то войска под командованием генерал- фельдмаршала П. Х. Витгенштейна выбили завоевателей из Полоцка, ликвидировав их возможности пойти и захватить Санкт- Петербург.

В память об этом событиии, кроме собора печеряне хотели еще и обелиск в честь Витгенштейна поставить, но он сам от этого отказался, а вот идею строительства храма одобрил, да еще и сам внес значительную сумму.

Однако, хочу заметить, что памятник полководцу сейчас в Печорах имеется, в городском парке, установлен не так давно.

Михайловский храм удивительно красив как снаружи, так и внутри.

Он был построен на месте Брусовой башни в классическом стиле. Одноглавый, окружен четырехколонными портиками, с золотым куполом над ротондой - это проект итальянского архитектора Луиджи Руска.

27 августа сутра все дорожки в монастыре украшают коврами из свежескошенной травы и цветов, которые сюда приносят все, кто могут, такая традиция сложилась во времена архимандрита Алипия, и сейчас сохраняется, даже эскизы узоров тех времен используют. Раз Алипий был художником, то, наверно, он их и создал.

После Всенощного бдения и освящения хлебов по этим ковровым дорожкам икону Успения Пресвятой Богородицы из Успенского собора переносят на площадь перед Михайловским собором( место, которое мы и видим на фото).

А 28 августа перед иконой проходит молебен и с нею начинается крестный ход вокруг монастыря.

Торжества в монастыре продолжаются и на третий день, и лишь вечером 29 августа крестный ход с Плащаницей Пресвятой Богородицы совершается от Михайловского собора на площадь перед Успенским собором.

Конечно, многие стараются в эти дни попасть в монастырь, но стоит отдавать отчет, что здесь столько людей( на крестный ход идут тысячи, нескончаемый поток), что если ты сюда приезжаешь с познавательной целью, то мало что сможешь рассмотреть в этом нескончаемом людском потоке.

Главными святынями этого храма являются иконы Богородицы «Умиление» и «Одигитрия», а также нетленная правая рука великомученицы Татианы, которая сюда попала благодаря Иоанну Крестьянкину.

Такое деревце я видела впервые. Вначале подумала, что это какая-то березка. Стала искать через Гугл. Оказывается, черемуха Маака.

Назад, к машине мы шли тем же путем, еще раз спустившись по лестнице на нижнюю часть монастыря, мимо Лазаревской церкви через Святые ворота.

В этом небольшом городке сейчас практически завершились реставрационные работы, добавились новые памятники и музеи, похорошел и преобразился центр города, добавились точки питания и проживания, поэтому приезжать сюда можно на несколько дней, тем более, что неподалеку находится не менее интересный Старый Изборск, Мальская долина, музей народов сето...

Рекомендую!

Мы с сестрой, хоть и малая родина наша совсем рядом, но тоже пришли к выводу, что сюда надо приехать в следующий раз с ночлегом, уж очень хочется обойти вокруг монастыря, побывать на Святой горе, увидеть часовню, Псково-Печерский монастырь с высоты, посетить музеи, здесь даже музей льна есть, которым когда-то так славилась псковская земля, обязательно заглянуть в кафе( ресторан?) "Несвятые святые" с удивительным интерьером в соответствии с названием, и просто погулять по городу, дойти до церкви Кирилла и Мефодия, до лютеранской кирхи, увидеть побольше строений с

налетом "западности". Так уж получается, что приезжаем в основном в монастырь, а обычные районы, отдаленные от монастыря, разве что лишь проезжаем на машине, а это сосем не то.

А еще мне хотелось бы заглянуть в исторический музей и побывать на экскурсии по городу, если такая есть, ведь с Печорами в той или иной степени связаны судьбы многих известных людей: историка Костомарова, художников Н. Рериха, К. Брюллова, И. Грабаря, А. Богданова- Бельского... Выступали тут Вертинский и Плевицкая, а "король поэтов" И. Северянин о городке писал стихи, его четверостишием и хочу завершить отзыв:

То затерявшийся в расщелине,

То взвившийся на бугорок,

Весь утопает в пышной зелени

Старинный русский городок.

Благодарю за внимание. Желаю приятных путешествий.

| Время использования | Много раз в течение полувека |

| Стоимость | 500 ₽ |

| Год посещения | 2024 |

| Общее впечатление | Печоры удивительно преобразились после реставрации монастыря и прилегающих территорий! |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву71

С юбилейным 500-м отзывом Вас!!!

Спасибо за интереснейшую виртуальную экскурсию!

А до Печор все не доберусь, хотели во время прошлогодней поездки в Псков доехать, совместив с Изборском, но так он захватил, что поняли что до Печор уже не доберёмся, оставили на следующий раз

эх, должны были на каникулах зимних тут быть, но нет…не поедем

Спасибо, очень у Вас увлекательный рассказ!)

И на этом завершим наш диалог.

Зацепил меня ваш разговор о книге Шевкунова в комментариях. Эти вечные споры, кто должен писать, а кому не стоит, кто правду пишет, а кто придумывает. Как по мне, так если находятся читатели, то уже стоит писать.