Отзыв: Государственный Русский музей "Михайловский замок" (Россия, Санкт-Петербург) - Музей в одном из таинственных зданий Петербурга.

Достоинства: Красивейшее и романтичное внешне здание. Отреставрированные парадные интерьеры. Любопытная музейная экспозиция.

Недостатки: Нет.

Здравствуйте! Сегодня, в продолжение одного из своих предыдущих отзывов, посвященному выставке, проходившей в Михайловском замке, и посвящённой Александру 3-му, которому чуть более двух месяцев назад исполнилось бы 175 лет, хотел бы вспомнить и о самом легендарном замке. Замок этот на протяжении чуть менее двух десятков лет работает в качестве одного из многочисленных филиалов Русского музея.

Многие поколения, можно сказать, ленинградцев и петербуржцев мечтали о том, чтобы двери этого легендарного сооружения рано или поздно распахнулись для простых людей. Лучше всего об этом спел Александр Яковлевич Розенбаум в своей песне "Налетела грусть..." - "Хочу открыть Михайлов замок для людей...". И вот в рамках 300-летия Петербурга это его, и не только, надо сказать его, желание исполнилось.

Вот как выглядит Михайловский замок со стороны Михайловского же сада. Выступающая в направлении Садовой улицы часть здания, это дворцовая церковь, в которой мы ещё побываем. Как раз под шпилем виден церковный купол с изумительной росписью внутри.

Это, к слову сказать, уникальный случай, когда светское сооружение, по сути дворец, получило своё имя не в честь владельца или местоположения (или же в честь времени года, когда использовалось, как те же Летний и Зимний дворцы), а по святому. Считается, что единственный такой пример.

Михайловский же сад, несмотря на соседство, получил своё название, также как и одноимённый дворец, ныне основное здание Русского музея, от сына Павла Петровича, самого младшего из четверки, и самого неприметного из них, хотя в городской топонимике Михаил Павлович оставил свой немалый след. Помимо Михайловских дворца и сада, также в честь великого князя получила название площадь, ныне Искусств и находящийся на этой же площади Михайловский театр, мой любимый музыкальный театр Петербурга.

Но вернёмся всё же к замку. Вот как выглядит его парадный фасад, обращенный в южную сторону, противоположную Неве. Я уже отмечал в отзыве, посвященном выставке "Александр III. Император и коллекционер" о том, что не могу никак назвать фасад Михайловского замка мрачным, как во многих местах - статьях и книгах отзываются о нем. Такое впечатление, на это повлияло отношение к личности самого Павла Петровича, с которым, и с его убийством, во многом связан замок, где то в одном месте появилось расхожее выражение про якобы мрачность замка, и она начала тиражироваться.

Основные музейные экспозиции расположены на втором этаже, где можно увидеть, в частности, парадные залы замка, но о них чуть позже. На первом этаже раньше помнится были расположены помещения для временных выставок, может они и сейчас периодически открыты, просто в наше посещение в них не проходило никаких выставок, не могу точно сказать. После входа через контроль можно пройти сразу в церковь Святого Архангела Михаила, но мы зашли в неё уже по окончании осмотра остальных помещений замка, и расскажу о ней, соответственно, в конце отзыва.

Прежде чем попасть на Парадную лестницу посетители попадают в зал, где установлен довольно таки большой макет замка и окружающей его территории в период после завершения строительства Михайловского замка. Вот, в частности, как выглядела панорама замка со стороны нынешней Инженерной улицы. Видны на первом плане два здания так называемых кордегарий, помещений для содержания караула. Оба здания кордегарий существует до сих пор.

В нише между этажами установлена скульптура "Умирающая Клеопатра", которая должна была олицетворять неправедное правление матушки Павла Петровича, Екатерины. Ох и не любил свою мать император Павел! А над ней уникальный герб Российской империи с использованием в нем Мальтийского креста. Я думаю не надо рассказывать почему символика Мальтийского ордена использована тут по велению Павла Петровича.

И ещё про эти потрясающие росписи. Со временем они были закрашены, сейчас уже трудно сказать когда, и про них забыли, а обнаружены они были во время реставрации замка, когда "Михайлов замок" готовили к открытию "для людей".

Именно в этом зале в течение тех 40 дней, что семья Павла проживала в замке, собирались домочадцы для обедов и ужинов, здесь же проводились концерты и театральные представления. И именно в этом зале проходил последний ужин Павла Петровича с домочадцами, тот самый, который вошёл в легендарный фильм Сергея Соловьёва "Асса". И находясь в этом зале невольно перед глазами вставали сцены из этой прекрасной кинокартины. Да и в целом, каждый раз как бываю в Михайловском замке, хочется вновь пересмотреть этот фильм.

Если же пройти налево, то мы попадаем в затемненный зал, о прежнем назначении которого я затрудняюсь сказать. Сейчас же в нем можно узнать о царских детях с помощью современных мультимедийных средств.

Ладно картины и скульптуры, но как пишут снимали даже дверные ручки. Разумеется, не лично новый император, Александр 1-й с матушкой, Марией Фёдоровной, лично ходили и ручки отворачивали (представил, кстати, подобную картину)).

А какие изумительные вазы можно тут увидеть! В частности, вот такую, с видом Адмиралтейства.

Кстати, для тех, кто не знаком с топонимикой нынешней Ленинградской области, скажу что Калище, это старое название нынешнего Соснового Бора, того самого, в окрестностях которого работает ЛАЭС, атомная электростанция. Вот интересно даже, в каких именно местах проводились те русско-прусские маневры, на которых помимо супруга Александры Фёдоровны присутствовал и прусский король, Фридрих III, не на тех ли, на которых ныне работает "энергия мирного атома".

Самая, пожалуй, известная картина из ныне хранящихся в Михайловском замке, это полотно Георгия Чернецова с длинным названием - "Парад и молебствие по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге". Царицын луг, к слову сказать, это ничто иное, как нынешнее Марсово поле, расположенное буквально в двух шагах от Михайловского замка. На полотне, между прочим, изображено порядка двух с половиной сотен реальных исторических персонажей, элита, что называется, тогдашнего столичного общества.

Эта та самая, по сути, пандемия, первая половина которой застала "наше все " Александра Сергеевича в Болдино, где он просидел на карантине, что вылилось в знаменитую Болдинскую осень. А в следующем году, подступившая уже к Петербургу эпидемия, заперла поэта в Царском Селе, где он снимал дом (или дачу, по разному пишут про это здание) Китаевой, в котором ныне работает мемориальный музей, посвящённый Пушкину, и в котором доводилось бывать в минувшем году, во время Ночи музеев. Я писал об этом музее подробно. Так вот, Царское Село, как и другие пригороды, было отделено от Петербурга карантинными препонами, довольно таки строгими, тем более как раз в Царском в то время находился Николай 1-й, с которым, к слову сказать, во время своих прогулок по Царскосельским паркам (не закрытым, как видите, для посторонних) запросто встречался Александр Сергеевич, и даже разговаривал с ним.

Но, вполне возможно, все дело в том, что список персонажей для данного полотна выбирал лично Николай Павлович, и он пожелал чтобы в момент одного из его триумфов (хотя до достижений старшего брата ему было как до луны, одно дело Варшава и взбунтовавшихся народ, другое дело Париж, и отборная армия Наполеона) на полотне был запечатлен и величайший русский поэт. Хотя все это лишь мои догадки, на которые меня навело несоответствие в датах. Но более конкретной информации по этому поводу не нашёл. Тем более что картина была написана пост-фактум, спустя какое-то время после того "пира во время чумы", точнее во время холеры.

На этом полотне мы уже видим чисто военное мероприятие, без лишних зевак и публики, присутствовшей на Марсовом поле.

А то, что мы видим ныне, с этим наверное согласятся все видавшие памятник Николаю, надолго запоминается, какая экспрессия, в отличие от данного статичного варианта. Да и вряд ли бы увидели памятник, если бы был реализован данный вариант, он бы скорее всего был бы снесен в советские времена, как и большинство мемориалов, посвящённых членам императорской фамилии. Но в итоге получившийся шедевр, который даже большевики пощадили.

Сама же церковь необычна по нескольким причинам. Во первых в неё входишь попадая сразу в алтарную часть храма. Все дело в том, что предполагалось что прихожане будут заходить в церковь прямо с улицы. Вот как раз на фотографии видны ворота, ведущие с уличного пространства окружающего замок.

Второе, что бросается в глаза, когда попадаешь во внутренние помещения Михайловской церкви, это разноуровневое пространство, куда более высокое, на всю высоту замка, алтарную часть и куда более низкую, одноэтажное основное пространство храма. Раньше, как я понял, и эта часть церкви была высокой, лишь с трёх сторон её опоясывали хоры, держащиеся на колоннах из сердобольского гранита, существующих и ныне. Но уже во времена, когда замок стал Инженерным, вся эта верхняя часть церкви стала отдельным помещением, чертежной для студентов. В результате. внутреннее пространство церкви стало похоже на перевернутую букву Г.

Остаётся лишь надеяться, что как можно быстрее Михайловский замок, как и остальные музеи нашего города, и не только, вновь распахнут свои двери перед посетителями. Так что, солидаризируясь со старой песней Александра Яковлевича, хочется пропеть "Хочу открыть Михайлов замок для людей"!

Многие поколения, можно сказать, ленинградцев и петербуржцев мечтали о том, чтобы двери этого легендарного сооружения рано или поздно распахнулись для простых людей. Лучше всего об этом спел Александр Яковлевич Розенбаум в своей песне "Налетела грусть..." - "Хочу открыть Михайлов замок для людей...". И вот в рамках 300-летия Петербурга это его, и не только, надо сказать его, желание исполнилось.

Вот как выглядит Михайловский замок со стороны Михайловского же сада. Выступающая в направлении Садовой улицы часть здания, это дворцовая церковь, в которой мы ещё побываем. Как раз под шпилем виден церковный купол с изумительной росписью внутри.

Это, к слову сказать, уникальный случай, когда светское сооружение, по сути дворец, получило своё имя не в честь владельца или местоположения (или же в честь времени года, когда использовалось, как те же Летний и Зимний дворцы), а по святому. Считается, что единственный такой пример.

Михайловский же сад, несмотря на соседство, получил своё название, также как и одноимённый дворец, ныне основное здание Русского музея, от сына Павла Петровича, самого младшего из четверки, и самого неприметного из них, хотя в городской топонимике Михаил Павлович оставил свой немалый след. Помимо Михайловских дворца и сада, также в честь великого князя получила название площадь, ныне Искусств и находящийся на этой же площади Михайловский театр, мой любимый музыкальный театр Петербурга.

Но вернёмся всё же к замку. Вот как выглядит его парадный фасад, обращенный в южную сторону, противоположную Неве. Я уже отмечал в отзыве, посвященном выставке "Александр III. Император и коллекционер" о том, что не могу никак назвать фасад Михайловского замка мрачным, как во многих местах - статьях и книгах отзываются о нем. Такое впечатление, на это повлияло отношение к личности самого Павла Петровича, с которым, и с его убийством, во многом связан замок, где то в одном месте появилось расхожее выражение про якобы мрачность замка, и она начала тиражироваться.

Основные музейные экспозиции расположены на втором этаже, где можно увидеть, в частности, парадные залы замка, но о них чуть позже. На первом этаже раньше помнится были расположены помещения для временных выставок, может они и сейчас периодически открыты, просто в наше посещение в них не проходило никаких выставок, не могу точно сказать. После входа через контроль можно пройти сразу в церковь Святого Архангела Михаила, но мы зашли в неё уже по окончании осмотра остальных помещений замка, и расскажу о ней, соответственно, в конце отзыва.

Прежде чем попасть на Парадную лестницу посетители попадают в зал, где установлен довольно таки большой макет замка и окружающей его территории в период после завершения строительства Михайловского замка. Вот, в частности, как выглядела панорама замка со стороны нынешней Инженерной улицы. Видны на первом плане два здания так называемых кордегарий, помещений для содержания караула. Оба здания кордегарий существует до сих пор.

В нише между этажами установлена скульптура "Умирающая Клеопатра", которая должна была олицетворять неправедное правление матушки Павла Петровича, Екатерины. Ох и не любил свою мать император Павел! А над ней уникальный герб Российской империи с использованием в нем Мальтийского креста. Я думаю не надо рассказывать почему символика Мальтийского ордена использована тут по велению Павла Петровича.

И ещё про эти потрясающие росписи. Со временем они были закрашены, сейчас уже трудно сказать когда, и про них забыли, а обнаружены они были во время реставрации замка, когда "Михайлов замок" готовили к открытию "для людей".

Именно в этом зале в течение тех 40 дней, что семья Павла проживала в замке, собирались домочадцы для обедов и ужинов, здесь же проводились концерты и театральные представления. И именно в этом зале проходил последний ужин Павла Петровича с домочадцами, тот самый, который вошёл в легендарный фильм Сергея Соловьёва "Асса". И находясь в этом зале невольно перед глазами вставали сцены из этой прекрасной кинокартины. Да и в целом, каждый раз как бываю в Михайловском замке, хочется вновь пересмотреть этот фильм.

Если же пройти налево, то мы попадаем в затемненный зал, о прежнем назначении которого я затрудняюсь сказать. Сейчас же в нем можно узнать о царских детях с помощью современных мультимедийных средств.

Ладно картины и скульптуры, но как пишут снимали даже дверные ручки. Разумеется, не лично новый император, Александр 1-й с матушкой, Марией Фёдоровной, лично ходили и ручки отворачивали (представил, кстати, подобную картину)).

А какие изумительные вазы можно тут увидеть! В частности, вот такую, с видом Адмиралтейства.

Кстати, для тех, кто не знаком с топонимикой нынешней Ленинградской области, скажу что Калище, это старое название нынешнего Соснового Бора, того самого, в окрестностях которого работает ЛАЭС, атомная электростанция. Вот интересно даже, в каких именно местах проводились те русско-прусские маневры, на которых помимо супруга Александры Фёдоровны присутствовал и прусский король, Фридрих III, не на тех ли, на которых ныне работает "энергия мирного атома".

Самая, пожалуй, известная картина из ныне хранящихся в Михайловском замке, это полотно Георгия Чернецова с длинным названием - "Парад и молебствие по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге". Царицын луг, к слову сказать, это ничто иное, как нынешнее Марсово поле, расположенное буквально в двух шагах от Михайловского замка. На полотне, между прочим, изображено порядка двух с половиной сотен реальных исторических персонажей, элита, что называется, тогдашнего столичного общества.

Эта та самая, по сути, пандемия, первая половина которой застала "наше все " Александра Сергеевича в Болдино, где он просидел на карантине, что вылилось в знаменитую Болдинскую осень. А в следующем году, подступившая уже к Петербургу эпидемия, заперла поэта в Царском Селе, где он снимал дом (или дачу, по разному пишут про это здание) Китаевой, в котором ныне работает мемориальный музей, посвящённый Пушкину, и в котором доводилось бывать в минувшем году, во время Ночи музеев. Я писал об этом музее подробно. Так вот, Царское Село, как и другие пригороды, было отделено от Петербурга карантинными препонами, довольно таки строгими, тем более как раз в Царском в то время находился Николай 1-й, с которым, к слову сказать, во время своих прогулок по Царскосельским паркам (не закрытым, как видите, для посторонних) запросто встречался Александр Сергеевич, и даже разговаривал с ним.

Но, вполне возможно, все дело в том, что список персонажей для данного полотна выбирал лично Николай Павлович, и он пожелал чтобы в момент одного из его триумфов (хотя до достижений старшего брата ему было как до луны, одно дело Варшава и взбунтовавшихся народ, другое дело Париж, и отборная армия Наполеона) на полотне был запечатлен и величайший русский поэт. Хотя все это лишь мои догадки, на которые меня навело несоответствие в датах. Но более конкретной информации по этому поводу не нашёл. Тем более что картина была написана пост-фактум, спустя какое-то время после того "пира во время чумы", точнее во время холеры.

На этом полотне мы уже видим чисто военное мероприятие, без лишних зевак и публики, присутствовшей на Марсовом поле.

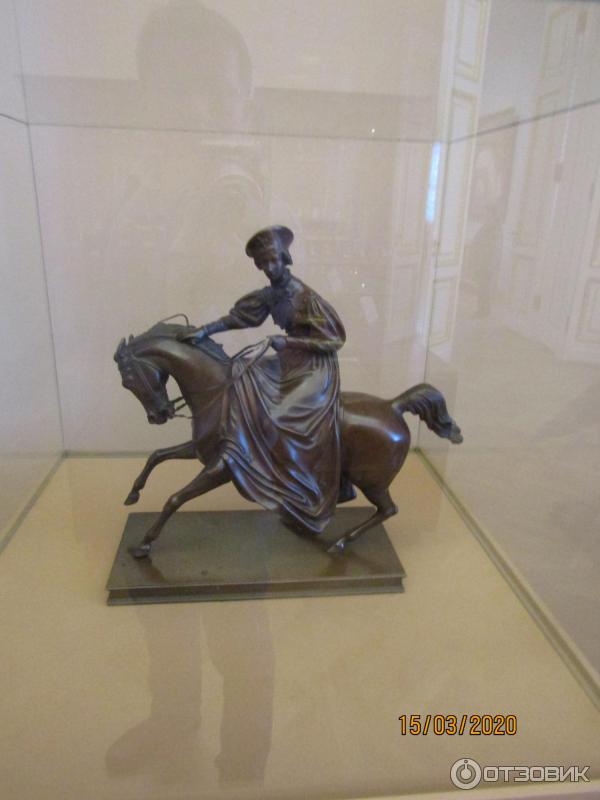

А то, что мы видим ныне, с этим наверное согласятся все видавшие памятник Николаю, надолго запоминается, какая экспрессия, в отличие от данного статичного варианта. Да и вряд ли бы увидели памятник, если бы был реализован данный вариант, он бы скорее всего был бы снесен в советские времена, как и большинство мемориалов, посвящённых членам императорской фамилии. Но в итоге получившийся шедевр, который даже большевики пощадили.

Сама же церковь необычна по нескольким причинам. Во первых в неё входишь попадая сразу в алтарную часть храма. Все дело в том, что предполагалось что прихожане будут заходить в церковь прямо с улицы. Вот как раз на фотографии видны ворота, ведущие с уличного пространства окружающего замок.

Второе, что бросается в глаза, когда попадаешь во внутренние помещения Михайловской церкви, это разноуровневое пространство, куда более высокое, на всю высоту замка, алтарную часть и куда более низкую, одноэтажное основное пространство храма. Раньше, как я понял, и эта часть церкви была высокой, лишь с трёх сторон её опоясывали хоры, держащиеся на колоннах из сердобольского гранита, существующих и ныне. Но уже во времена, когда замок стал Инженерным, вся эта верхняя часть церкви стала отдельным помещением, чертежной для студентов. В результате. внутреннее пространство церкви стало похоже на перевернутую букву Г.

Остаётся лишь надеяться, что как можно быстрее Михайловский замок, как и остальные музеи нашего города, и не только, вновь распахнут свои двери перед посетителями. Так что, солидаризируясь со старой песней Александра Яковлевича, хочется пропеть "Хочу открыть Михайлов замок для людей"!

| Стоимость | 500 ₽ |

| Год посещения | 2020 |

| Страна | Россия |

| Регион (край, область, штат) | Санкт-Петербург |

| Город или поселок | Санкт-Петербург |

| Улица | Садовая ул. |

| Дом № | 2 |

| Общее впечатление | Музей в одном из таинственных зданий Петербурга. |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | ДА |

Комментарии к отзыву48

Спасибо за расследование-исследование о персонах на картине с длинным названием, которое мне ни в жизнь не запомнить. Увлеклась расследованием вслед за Вами. И улыбнулась, вспомнив шалости Крылова (он же жил напротив Летнего сада и шалил из окна:). Летний сад и я вспоминаю теперь больше с грустью, после последнего посещения.

Хочется, чтобы все открылось. У дочери тур в Ваш город на июль- подарок ко дню рождения. К счастью, тур авттбусный и подлежит переносу