Отзыв: Фильм "Враг" (2013) - Прочь из моей головы

Достоинства: всего 90 минут

Недостатки: клиповый монтаж, ужасные диалоги, отсутствие идейных акцентов, затянутость, минимум оригинальности

После просмотра фильма "Враг" у меня было только одно желание - сжечь диплом, посыпать голову его пеплом и уйти из Фив. В общем, немного побыть царём Эдипом, но тем Эдипом, который где-то в параллельной реальности не сумел разгадать загадку Сфинкса, коим лично для меня оказался новый фильм режиссёра Дени Вильнёв, эпиграфом к которому служит фраза "Хаос - это нерасшифрованный порядок"...

Этот год как-то поразительно плодовит на картины о двойниках и двойничестве, причём, режиссёрские работы во многом похожие. Несколько месяцев назад я уже писала о картине Айовати "Двойник", фильм "Враг" эксплуатирует ту же самую идею. Скажу больше: снят он по роману "Двойник"нобелевского лауреата Жозе Сарамаго (тут у меня нет форы перед многими читателями, этот роман я не читала), но, видимо, название уже было застолблено, и Вильнёв успел крикнуть "чур моё!" только про "Врага". Как и "Двойник", "Враг" пытается раскрыть идею страшного двойника, который ни с того ни с сего встречается "по ходу пьесы" у главного героя. И лексему "пытается" я употребила не случайно, потому как сделать это по-настоящему у фильма не выходит, но обо всём по порядку.

Сюжет картины строится вокруг серого и невзрачного учителя истории в среднестатистическом американском колледже, который однажды взял в видеопрокате кассету с фильмом, в котором одну из далеко не главных ролей играет человек, подозрительно похожий на него самого. Конечно, любому из нас несколько волнительно и тревожно обнаружить своего точного двойника, особенно, если он исполняет не главную роль в фильмах с Сашей Грей, а лишь пару минут появляется на экране в роли портье. Вот и нашему герою, Адаму Беллу, тоже стало как-то не по себе (да что там, у него начался адовый невроз с тремором на ровном месте), но, тем не менее, он решил отыскать своего двойника - Энтони Клэра, а для этого начал ему названивать на домашний телефон и говорить, как ему нравится его двухминутная актёрская игра без реплик в фильмах категории "Б", в общем, вёл себя как одержимый фанат-невротик. Такая вот завязка, вроде и в двух словах, но на деле она занимает около получаса фильма, потому как время в нём тянется со скоростью парализованной улитки. Стоит уточнить, что никаких событий при этом на экране не происходило, разве что режиссёр пытался нам показать насколько Белл живёт в "дне сурка", читая изо дня в день одни и те же лекции (о да, удивили всех педагогов, которые иной раз из года в год в 5-6 потоках рассказывают одно и то же). Примечательно и то, что первые несколько минут фильма - это этакий пролог к основному сюжету, действие которого происходит в закрытом клубе, в котором женщина в стриптизёрских босоножках давит паука.

Итак, что же за двух Джейков Джилленхолов уготовила нам эта кинокартина? Как я уже упомянула, один из них - невзрачный историк, сутулый и робкий, ничем не выдающийся, не любящий чернику и имеющий какие-то прохладные отношения со своей девушкой. Второй - активный и ушлый актёр, у которого имеется беременная супруга и полный холодильник черники. В общем, как в любом сюжете о доппельгангерах, есть плохой и хороший персонаж, причём оба они совершенно идентичны, вплоть до шрама на груди. Это, вроде как, должно придавать картине мистичности и загадочности: один из героев становится чем-то инфернальным, неподдающимся разгадке с помощью подхода к фильму с точки зрения реализма. Но всё происходит с точностью до наоборот: оба героя вполне реальны и одинаково никакие. Непроработанные, абсолютно безэмоциональные, они напоминают аутистов на экране: вроде что-то и происходит в их сознании, где-то там, в голове, но никакой реализации этого для зрителя нет. Отсюда и растут ноги бессобытийности картины и абсолютного отсутствия психологизма в образах главных героев, от этого и просто-напросто, смотреть на унылого Джилленхола то сидящего на лавке, то забившегося в угол своей гостиной, скучно и неинтересно.

Ну да ладно бы, если б скука шла только от персонажей, но дело оказалось ещё хуже:

- отсутствие саунда тогда, когда он был нужен. Всем понятно, что музыка создаёт настроение, а в фильм, в котором нет событий может спасти только настроение и атмосфера, если что-то из этого передано хорошо, можно простить некие огрехи. Тревога и страх, так же как радость или грусть, отлично передаётся зрителю с экрана в том числе и аудио-дорожками, сопровождающими визуальный ряд. Так вот музыки в фильме по минимуму, хотя порой она была бы очень в тему и хотя бы показала какие же эмоции вообще зритель вот сейчас должен испытывать, потому как донести это картинкой явно не удалось.

- ужасные диалоги. Мне, на самом деле, и диалогами-то это назвать сложно, скорее просто оброненные реплики "по делу". Герои так же скупы на слова, как скупы на эмоции, но помимо того, что слов в фильме мало и всё это напоминает односложные ответы на конкретные вопросы и, что ещё больше меня вымораживало во время просмотра, между репликой и ответом на неё проходит секунд 30, словно намеренно растягивая экранное время.

- сценарно необоснованные действия и поступки героев. Всё-таки сюрреализм и абсурд - это разные культурные явления и мешать их в одну кашу не стоит. Фильм явно сюрреалистичный, но это не даёт ему право показывать на экране что угодно. Тот самый невроз, который вдруг почему-то зарождается у Адама Белла, внезапно передаётся жене Клэра, перерастая в какую-то паранойю, а потом и остальным двум персонажам. Откуда вообще эта невротичность, тотальный страх и многое другое? Почему герои это чувствуют и как они это переживают? Лично мне жутко не хватало реализации ответов на эти вопросы, это хоть сколько-нибудь скрасило бы просмотр.

Ну а самый главный вопрос к фильму - это, конечно же, его трактовка. Вот тут у меня какое-то время вообще был некий ступор, потому как в фильме нет намёков на то, что всё происходящее сон, вымысел, бред невротичного воображения, что главный герой на деле не Белл, а Клэр, да вообще никаких акцентов на то, что есть какой-то подвох в реальности действий на экране, только лишь постер к "Врагу", на котором явно видно, что город изображён в голове главного героя. Да, в нём есть ключевые символы, к примеру, тот самый паук, о роли которого во всей этой котовасии режиссёр запретил рассказывать актёрам, или ключ, о котором сначала только велись разговоры, а потом он уже появляется в кадре, да даже чернику можно приплести, на ней акцент делается неоднократно. Но эти символы никак не работают в предложенной картине мира. То есть у нас есть образы, но трактовать их связанно невозможно, а те трактовки, которые можно сделать лишь в отдельных сценах, нельзя связать друг с другом. В итоге герменевтического круга никак не получалось, он рвался по периметру и превращался в "герменевтическую прямую" или даже отрезок, что уж никак не может привести к адекватной интерпретации.

Потом я подумала, что возможно просто Дени Вильнёв далеко не так хорош, и "Враг" - это никакой не "Малхолланд драйв" Линча, и подходить к нему, как к "саду расходящихся троп" Борхеса нет смысла, просто потому что этого самого смысла и вправду нет, король оказался голым, а это просто неудачная экранизация. Неудачная, потому что все работающие варианты интерпретации, в которых один герой порождал бы другого или постепенно заменял бы его в более удачливой и интересной жизни, просто нельзя прилепить к показанному на экране, хотя, это безусловно будут делать для того, чтоб придать картине сакральный глубокий смысл, связанный с тайными страхами, гендерными отношениями или примером своеобразного отказа от неустраивающей реальности. Но только лишь потому, что людям свойственно искать смысл даже там, где его на самом деле нет, но, как говориться в "Маятнике Фуко": "иногда ложка - это всего лишь ложка". А на самом деле из "Врага" вышел довольно скучный и однообразный фильм, не подходящий ни любителям кино как развлечения, ни тем, кто любит интеллектуальные работы. Безумно затянутый, несмотря на хронометраж в 90 минут, с нелепыми вставками и, что хуже всего, претендующий на то, чтоб его разгадывали, аки головоломку на последней странице газеты.

Этот год как-то поразительно плодовит на картины о двойниках и двойничестве, причём, режиссёрские работы во многом похожие. Несколько месяцев назад я уже писала о картине Айовати "Двойник", фильм "Враг" эксплуатирует ту же самую идею. Скажу больше: снят он по роману "Двойник"нобелевского лауреата Жозе Сарамаго (тут у меня нет форы перед многими читателями, этот роман я не читала), но, видимо, название уже было застолблено, и Вильнёв успел крикнуть "чур моё!" только про "Врага". Как и "Двойник", "Враг" пытается раскрыть идею страшного двойника, который ни с того ни с сего встречается "по ходу пьесы" у главного героя. И лексему "пытается" я употребила не случайно, потому как сделать это по-настоящему у фильма не выходит, но обо всём по порядку.

Сюжет картины строится вокруг серого и невзрачного учителя истории в среднестатистическом американском колледже, который однажды взял в видеопрокате кассету с фильмом, в котором одну из далеко не главных ролей играет человек, подозрительно похожий на него самого. Конечно, любому из нас несколько волнительно и тревожно обнаружить своего точного двойника, особенно, если он исполняет не главную роль в фильмах с Сашей Грей, а лишь пару минут появляется на экране в роли портье. Вот и нашему герою, Адаму Беллу, тоже стало как-то не по себе (да что там, у него начался адовый невроз с тремором на ровном месте), но, тем не менее, он решил отыскать своего двойника - Энтони Клэра, а для этого начал ему названивать на домашний телефон и говорить, как ему нравится его двухминутная актёрская игра без реплик в фильмах категории "Б", в общем, вёл себя как одержимый фанат-невротик. Такая вот завязка, вроде и в двух словах, но на деле она занимает около получаса фильма, потому как время в нём тянется со скоростью парализованной улитки. Стоит уточнить, что никаких событий при этом на экране не происходило, разве что режиссёр пытался нам показать насколько Белл живёт в "дне сурка", читая изо дня в день одни и те же лекции (о да, удивили всех педагогов, которые иной раз из года в год в 5-6 потоках рассказывают одно и то же). Примечательно и то, что первые несколько минут фильма - это этакий пролог к основному сюжету, действие которого происходит в закрытом клубе, в котором женщина в стриптизёрских босоножках давит паука.

Итак, что же за двух Джейков Джилленхолов уготовила нам эта кинокартина? Как я уже упомянула, один из них - невзрачный историк, сутулый и робкий, ничем не выдающийся, не любящий чернику и имеющий какие-то прохладные отношения со своей девушкой. Второй - активный и ушлый актёр, у которого имеется беременная супруга и полный холодильник черники. В общем, как в любом сюжете о доппельгангерах, есть плохой и хороший персонаж, причём оба они совершенно идентичны, вплоть до шрама на груди. Это, вроде как, должно придавать картине мистичности и загадочности: один из героев становится чем-то инфернальным, неподдающимся разгадке с помощью подхода к фильму с точки зрения реализма. Но всё происходит с точностью до наоборот: оба героя вполне реальны и одинаково никакие. Непроработанные, абсолютно безэмоциональные, они напоминают аутистов на экране: вроде что-то и происходит в их сознании, где-то там, в голове, но никакой реализации этого для зрителя нет. Отсюда и растут ноги бессобытийности картины и абсолютного отсутствия психологизма в образах главных героев, от этого и просто-напросто, смотреть на унылого Джилленхола то сидящего на лавке, то забившегося в угол своей гостиной, скучно и неинтересно.

Ну да ладно бы, если б скука шла только от персонажей, но дело оказалось ещё хуже:

- отсутствие саунда тогда, когда он был нужен. Всем понятно, что музыка создаёт настроение, а в фильм, в котором нет событий может спасти только настроение и атмосфера, если что-то из этого передано хорошо, можно простить некие огрехи. Тревога и страх, так же как радость или грусть, отлично передаётся зрителю с экрана в том числе и аудио-дорожками, сопровождающими визуальный ряд. Так вот музыки в фильме по минимуму, хотя порой она была бы очень в тему и хотя бы показала какие же эмоции вообще зритель вот сейчас должен испытывать, потому как донести это картинкой явно не удалось.

- ужасные диалоги. Мне, на самом деле, и диалогами-то это назвать сложно, скорее просто оброненные реплики "по делу". Герои так же скупы на слова, как скупы на эмоции, но помимо того, что слов в фильме мало и всё это напоминает односложные ответы на конкретные вопросы и, что ещё больше меня вымораживало во время просмотра, между репликой и ответом на неё проходит секунд 30, словно намеренно растягивая экранное время.

- сценарно необоснованные действия и поступки героев. Всё-таки сюрреализм и абсурд - это разные культурные явления и мешать их в одну кашу не стоит. Фильм явно сюрреалистичный, но это не даёт ему право показывать на экране что угодно. Тот самый невроз, который вдруг почему-то зарождается у Адама Белла, внезапно передаётся жене Клэра, перерастая в какую-то паранойю, а потом и остальным двум персонажам. Откуда вообще эта невротичность, тотальный страх и многое другое? Почему герои это чувствуют и как они это переживают? Лично мне жутко не хватало реализации ответов на эти вопросы, это хоть сколько-нибудь скрасило бы просмотр.

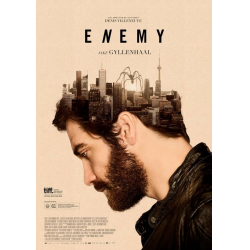

Ну а самый главный вопрос к фильму - это, конечно же, его трактовка. Вот тут у меня какое-то время вообще был некий ступор, потому как в фильме нет намёков на то, что всё происходящее сон, вымысел, бред невротичного воображения, что главный герой на деле не Белл, а Клэр, да вообще никаких акцентов на то, что есть какой-то подвох в реальности действий на экране, только лишь постер к "Врагу", на котором явно видно, что город изображён в голове главного героя. Да, в нём есть ключевые символы, к примеру, тот самый паук, о роли которого во всей этой котовасии режиссёр запретил рассказывать актёрам, или ключ, о котором сначала только велись разговоры, а потом он уже появляется в кадре, да даже чернику можно приплести, на ней акцент делается неоднократно. Но эти символы никак не работают в предложенной картине мира. То есть у нас есть образы, но трактовать их связанно невозможно, а те трактовки, которые можно сделать лишь в отдельных сценах, нельзя связать друг с другом. В итоге герменевтического круга никак не получалось, он рвался по периметру и превращался в "герменевтическую прямую" или даже отрезок, что уж никак не может привести к адекватной интерпретации.

Потом я подумала, что возможно просто Дени Вильнёв далеко не так хорош, и "Враг" - это никакой не "Малхолланд драйв" Линча, и подходить к нему, как к "саду расходящихся троп" Борхеса нет смысла, просто потому что этого самого смысла и вправду нет, король оказался голым, а это просто неудачная экранизация. Неудачная, потому что все работающие варианты интерпретации, в которых один герой порождал бы другого или постепенно заменял бы его в более удачливой и интересной жизни, просто нельзя прилепить к показанному на экране, хотя, это безусловно будут делать для того, чтоб придать картине сакральный глубокий смысл, связанный с тайными страхами, гендерными отношениями или примером своеобразного отказа от неустраивающей реальности. Но только лишь потому, что людям свойственно искать смысл даже там, где его на самом деле нет, но, как говориться в "Маятнике Фуко": "иногда ложка - это всего лишь ложка". А на самом деле из "Врага" вышел довольно скучный и однообразный фильм, не подходящий ни любителям кино как развлечения, ни тем, кто любит интеллектуальные работы. Безумно затянутый, несмотря на хронометраж в 90 минут, с нелепыми вставками и, что хуже всего, претендующий на то, чтоб его разгадывали, аки головоломку на последней странице газеты.

| Общее впечатление | Прочь из моей головы |

| Моя оценка | |

| Рекомендую друзьям | НЕТ |

Комментарии к отзыву24

а так бред больного человека)

Весь фильм просто бред, претендующий на глубокомысленность и шедевральность.

Это образ города, образ небоскрёбов, которые как бы живут сами по себе, наблюдая за людишками